エコロジーについての新回勅 『ラウダート・シ』 概観

(文責) 柳川 朋毅

イエズス会社会司牧センタースタッフ

創造と私たち

教皇フランシスコが昨年5月に発布した回勅『ラウダート・シ』は、エコロジーについての回勅です。邦訳は未出版ですが、現在邦訳作業に携わっているイエズス会の瀬本正之神父が、『ラウダート・シ』の概説をしてくださいました。

以下は、当センターの2015年度連続セミナー「第二バチカン公会議と《今》」の第13回目として、2016年1月20日に瀬本神父が話された内容の要約です。

『ラウダート・シ』というタイトルと序文

神様がこの宇宙を、世界を、地球を、自然を、そして私たち人類をお造りくださった「創造の御業」というものを大切に考え直さなければならない時代が来ています。これまでの教皇も、たとえば元日の「世界平和の日メッセージ」の中で環境問題に言及されたことはありますが、環境問題に対するカトリック教会としての責任を回勅全体で述べたのはこれが初めてです。

「ラウダート・シ」というタイトルは「あなたは称えられますように」という意味の古いイタリア語で、アシジの聖フランシスコの「太陽の賛歌」から取られているそうです。環境問題に取り組むすべての人の守護聖人である聖フランシスコの祈りの言葉から始まるこの回勅は、序文の中で、次の4つのことを確認します。

無関心でいられるものはこの世に何一つありません(3~6項)。

私たちは信仰者として、この世のことに無関心でいてもいい、あるいは無関心でいた方が安らかに信仰生活を送れると思い込んでいる節がありますが、教皇フランシスコは、この世で無関心でいていいことは何もないと改めて強調します。第二バチカン公会議の『現代世界憲章』の雰囲気の中で、聖ヨハネ23世以降の歴代教皇の文書が引用されます。

関心事をともにして(7~9項)。

カトリック以外のキリスト教諸教派や他の諸宗教の中にも、環境問題が重要だと認めている人が多くいます。また哲学者や科学者、エコロジー運動を先導している人々も、環境への取り組みが重要だと声高に叫んでいます。教会が環境問題に力を入れるのは、カトリック以外の人々にも同じような響き合いができる発言や行動があるからです。特に尊敬する仲間として正教会のバルトロメオ世界総主教の名を挙げ、彼の演説からも引用します。

アシジの聖フランシスコ(10~12項)。

教皇が就任時に名前をいただいたアシジの聖フランシスコは、この回勅でも一番の根本に据えられています。

わたしの訴え(13~16項)。

環境問題への取り組みは、人類全体に関係する緊急の課題であり、誰もその責任から逃れられないと指摘します。そのためにも、すべての人を対話の席に着かせたいと訴えます。

第1章 わたしたちの家で起こっていること

第1章には科学的なこと、特に自然科学的なことが書かれているので、読みにくいと感じる人もいるかもしれません。私たちの家=地球で起こっていること、起こりつつあることとして具体的、代表的な環境問題をいくつか取り上げながら、かなり突っ込んだ議論がなされています。環境問題に関する科学的成果を踏まえ、気候変動、水問題、生物多様性の減少などに言及し、北が南に返済すべき「エコロジカルな負債」を指摘しています。

18項では、rapidification《英》という造語が使われています。私たちは目に見える形でも、心の中でも、様々なものから急かされて生活しています。新幹線やリニアが出来てどんどん速くなるのは、いい面がある一方で、時間に追い立てられているようにも感じます。急ぐあまり、人間性が縮小させられてしまうのです。

西暦2000年頃に、第三千年紀を迎えるにあたり、発展途上国の国際的な「負債」を帳消しにしましょうという運動がありました。当時いわれた国際的な「負債」とは、発展途上の国々が既に発展した(あるいは発展しすぎた)先進諸国からお金を借りていたことでした。けれどもそれとは逆に、北側(先進国)が南側(発展途上国)から、自然環境や天然資源、あらゆる善いものを借りて、いわゆる豊かな生活を作り上げ、維持し、ますます豊かにしようとしているというのがエコロジカルな負債という考え方です。北側は発展途上国からずっと借りてきた「負債」があるのだということをきちんと認め、返さなくてはいけません。

第2章 創造の福音

聖書やユダヤ・キリスト教的伝統に照らしつつ、自然への人類の責任、あらゆる被造物間の密接な相互関係、共有財としての自然環境について考察しています。神様が造ってくださったあらゆる被造物(人間だけではなく)の間には、密接な相互関係が存在します。自然環境というのは共有財で、人類皆が一緒に享受し、利用させていただくものです。

聖書や信仰の伝統をわざわざ環境問題に結び付けて話すことはふさわしくないと思う人たちもいるかもしれません。けれどもそうした人たちに対して、創造の福音といわれるキリスト教の信仰の光に照らすと、自然との関わりは信仰生活そのものの中に含まれる課題として受け止められて当然であり、それゆえ環境問題についての取り組みは、信仰と結び付けることによってかえって一貫性が増すのだといわれます。

第3章 エコロジー危機の人間的根源

1960年代に、ある歴史学者が『生態学的危機の歴史的根源』という論文を公にしました。キリスト教こそが環境問題を生じさせ、悪化させた元凶だという内容で、かなり刺激的でした。第3章には、そのことを踏まえたタイトルがつけられています。

その歴史学者は、アシジの聖フランシスコからはとてもいい伝統が読み取れるのに、キリスト教の亜流とされてしまい、それが活かされてこなかったと、教会に反省を促しました。

教皇は、こうした学問の世界からの訴えも受け止めながら、エコロジー危機の根源を、技術至上主義や極端な人間中心主義に同定し、人格的尊厳を損なう実践的相対主義に警鐘を鳴らしています。

技術至上主義(technocracy)という言葉が何度も出てきます。技術が支配原理になるということです。今の時代、私たちは技術を中核にしたイデオロギーの中に生きさせられています。技術そのものが悪いわけではありませんが、技術の持っている支配力はとても大きいので、人間の権力と容易に繋がってしまい、権力を持っている人が、技術の力を使ってますます権力の座に居座り続けるということが起こります。エコロジー危機は技術至上主義と深く関連しているのです。

第4章 全人的エコロジー

環境問題と緊密に結び付いた「人間的・社会的側面を明確に含むインテグラルなエコロジー」が提示されます。

何度も出るintegralという言葉は、近・現代のカトリック思想が大事にしてきたキーワードの一つで、簡単にいうと「まるごと」ということです。神様に捧げものをするときに、この部分は取っておきますというのは失礼ですから、全部を捧げます。旧約時代にも、動物をいけにえにするときには、傷のない、欠けているところのないものが用いられました。

インテグラルなエコロジーというのは、人間に関わるあらゆることを含んでいるということです。人間であることの全面的な受諾ともいえます。教会のいうエコロジーとはインテグラルなもので、自然との関わりだけでなく、人間同士の関わりも神様との関わりも全部含んでいます。人間性の一部でしかない単なる生物世界だけの話ではなく、人間の持っているあらゆる側面をエコロジーという言葉に含めましょうという意味なので、全人的エコロジーと訳したいと思います。

わたしたちの後に続く人々、また今成長しつつある子どもたちのために、わたしたちは一体どのような世界を残していきたいのでしょうか。この質問は、ただ環境に関してのみ問われているのではありません。何のためにわたしたちはこの世に生まれてきたのだろうか。また、何のために働き、苦労するのだろうか。なぜこの世界はわたしたちを必要としているのか。これらの根本的な問いかけ無しには、わたしたちの環境問題への関心は有意義な結果をもたらすことはないでしょう。

『ラウダート・シ』160項

私たちは何のためにこの世に生まれてきたのでしょうか。家族のためとか、好きな人のためとか、誰かのために生まれてきたということができたら、人間は基本的に幸せです。けれどもここで大切なことは、この世界、地球は私たちから何かを要求している、何かを求めているのではないかということです。

第二バチカン公会議以降、カトリック教会は自らを、歴史の終わり、最後の完成の日に至るまで旅をする神の民として定義しました(『教会憲章』参照)。完成に向かって歩む救いの歴史は、私たち一人ひとりから何かを求めています。

もう一歩進んで、この地球や自然界、この世界が私たち人間に何かを求めているのではないか、地球上で人間は何をする使命を帯びているのだろうか、という問いを意識することが重要です。この地球を健やかに保ち、次の世代に健やかな状態で受け渡し、彼らも地球を大事にしていくことができるようになるために、私は何をする必要があるのかという問いを、私は何のために生まれてきたのかという問いと密接に繋がる深さで問い直すことが求められています。

このことは回勅には書かれていませんが、おそらくそう遠くない将来、人類が地球以外の星に住む場所を造る時代が来るでしょう。けれども、地球を荒廃させたままで、資源や生息環境を別のところに求めて出ていくというのではなく、地球から出ていく前に、地球上で一緒に過ごす被造物、人間だけではなくあらゆる多様な生物種と平和に暮らすすべを身に付けてからでなければならないでしょう。

第5章 いくつかの方向性と行動

社会、経済、政治のあらゆるレベルにおける誠実で透明性ある対話を提案し、責任ある良心に基づいていないプロジェクトは実効性がないと指摘されます。

対話というのは、相手を非難する言葉を無責任に吐くということとは違います。誠実な心をもって、自分が本当だと思っていることを述べ、相手が同じように語るのを聞くことです。その分かち合いの中に聖霊が働き、お互いに変えられていきます。聖霊が働いて他の人の言葉が響き、私の心を動かして、自分の考えを広げてくれたり、修正してくれたりするのです。

第5章ではいろいろなポイントの提言がなされます。国際的なレベルのことも、個人レベルのこともありますが、たとえば消費生活で、必要な時にボイコットをするのは、市民の責任ある行動の一つだといいます。何でもかんでも買わなくちゃいけないと思い込んでいる私たち消費者は、あそこの会社が作ったこれは、ここがおかしいので買わないようにしようというボイコット運動ができるのです。教皇フランシスコはとても具体的に話されます。

第6章 エコロジカルな教育とエコロジカルな霊性

聖ヨハネ・パウロ2世が呼びかけた「エコロジカルな回心」を受けて、エコロジカルな回心に資する(良き習慣を形成し維持し発展させる)教育の必要性と、教会の霊的伝統に潜むエコロジカルな霊性の重要性を強調しています。

霊性とはいっても、エコロジカルではない霊性があるのかもしれません。私たちの祈りの生活が、エコロジーと全く関係なく深められてきたのであれば、考えを改めて、霊性の「グリーン化」を図る必要があるでしょう。霊性がこの世の生活から遠ざかる方向で深められることが全くないとはいえませんが、全般的に霊性というのは、この世で生きる生き方のことです。この世で無関心でいていいことは一つもないと回勅でいわれるように、エコロジカルな霊性、つまり大地とか地球とか呼ばれるものを、私たちの信仰生活の大切な部分に据えることが求められているのです。

日本軍「慰安婦」政治妥結問題

光延 一郎 SJ

イエズス会社会司牧センター所長

2015年12月28日、日本と韓国の政府は外相会談を行い、日本軍「慰安婦」問題は「最終的かつ不可逆的に解決されることを確認」と発表しました。会談の内容は、①「慰安婦」問題に対し日本政府が責任を痛感、②安倍首相の内閣総理大臣としてのおわびの表明、③韓国政府が設立する被害者支援のための財団に日本政府が10億円の資金を一括拠出し、その後両国が協力して事業を行う、と発表されました。

米国務省はすぐさまこれを歓迎し、日本と世界のメディアの論調も、今回の合意によって長年の難題が解決したとするのが大方でした。ところが韓国では、この政治妥結をめぐって世論が大きく割れ、とりわけ若い世代は、この合意に強く反発しています。その理由は、①この合意は、直接の被害者であるハルモニ方に何の相談もなく、「国民の同意」もない政府同士の「密室拙速」合意だった。②「合意」は、アジア連帯会議の「日本政府への提言」を踏みにじっており、「法的責任」も不十分である。③「合意」は、日本政府が取るべき責任を韓国政府になすりつけた「歴史買収」である。④交渉直後に見せた日本政府の「これ以上謝罪はしない」「少女像を撤去しろ」などの態度は、加害国の被害国への心からの謝罪とは言えず、それゆえ「最終的かつ不可逆的解決」とはなり得ない。⑤教育や記憶の継承の措置についてはまったく触れていない。⑥岸田外相が会談後「日米韓の安全保障協力も前進する素地ができた」と述べたように、米政府の圧力のもとで、安全保障上の懸案が、被害者の人権、名誉や尊厳回復の問題を飛び越えて優先された…など、韓国の多くの人々は、政府に裏切られた思いをもちました。

「アジア連帯会議」は、日本軍「慰安婦」問題解決のための各国の被害者と支援者の集まりですが、2014年の第12回会議では「日本政府への提言」が採択されました。それは、以下を歴史的な事実、および国の責任であると認めることです。①日本政府および軍が軍の施設として「慰安所」を立案・設置し管理・統制したこと。②女性たちが本人たちの意に反して、「慰安婦・性奴隷」にされ、「慰安所」等において強制的な状況の下におかれたこと。③日本軍の性暴力に遭った植民地、占領地、日本の女性たちの被害にはそれぞれに異なる態様があり、かつ被害が甚大であったこと、そして現在もその被害が続いているということ。④当時の様々な国内法・国際法に違反する重大な人権侵害であったこと。

韓国カトリック正義と平和委員会は、2016年1月4日に委員長のユ・フンシク司教名で「韓日慰安婦合意文」に対する声明を発表しました。そこで強調されたのは、①「韓日慰安婦合意文」は、人権を経済と外交の論理に置き換えているということ。②歴史と人権には最終的・不可逆性が成立しない、ということです。

声明は①について、「過ちを犯した者は、罪に対する真の反省と、罪によって生じた損失の賠償を通じて、真の正義と愛を体験することになります。この過程を通して、被害者も神のいつくしみに力づけられ、加害者の罪を赦す段階に至ります。ここから、赦しと和解の過程が始まるのです」とし、この観点からすれば、合意文は、あらゆることに優先されるべき人類普遍の価値である人間の基本権を、韓日両国の懸案解決という名の下に、経済と外交の論理だけに置き換えているとされます。

また②について、「カトリック教会と人類の良心は、人権問題と戦争犯罪には時効がないことを、はっきりと表明してきました。従軍『慰安婦』は、日本という一国家による組織的な人権抹殺の行為として、人類に対する重大な犯罪でした。それゆえ、被害当事者の同意なしになされた従軍『慰安婦』に関する最終的・不可逆的解決の宣言は、人類の良心と歴史的経験に背く危険な挑戦です」とします。

歴史は隠したり忘却したりするものでなく、記憶するものです。それがさらけ出されてこそ、人間は、自らの誤りを認め、普遍的な人類愛と共同善の実現に向かうことができます。韓日両国が追求すべき真の発展は、国家が犯した過去の犯罪を正確に記憶して反省し、ここから平和と正義に向かう赦しと和解を成し遂げることです。そこから「私たちは、最も明白な人権侵害の事例である従軍『慰安婦』の問題を、被害者である従軍『慰安婦』のハルモニをはじめとするすべての人間の尊厳を土台にして考え、再照明する方向で、根本的に再検討することを求めます」と言われます。

日本カトリック正義と平和協議会会長の勝谷太治司教も、1月15日に会長談話を発表しました。それは「日本軍の『慰安婦』にされた被害女性たちに対するおわびは、被害者の名誉と尊厳がきちんと回復される方法でなされるべきです。今回の謝罪は被害者の痛みに寄り添っておらず、被害者不在のままでは何ら謝罪の意図が伝わるものではありません」と言います。このような不十分な謝罪をもって、これを「最終的かつ不可逆的」とすれば、それは被害者の真の謝罪要求を、今後、口封じするものとなるのではないかと懸念します。

そして「歴史的な過ちへの責任ある謝罪とは、今後二度とそのようなことを起こさないためにも行われるのです。そうであれば、最終的、不可逆などはありえず、その過ちを歴史に刻み、繰り返し思い返していくことが必要であり、加害者の側からは謝罪も繰り返しなされるべきです」。「歴史はなかったことにはできません。記憶され続けるところに未来への展望があるのです」と言われます。

日本軍「慰安婦」問題は、日韓の友好と平和のために、被害者が一人でも多く生きているうちに解決すべき優先課題ですが、時間に追われてかたをつけるような問題ではないでしょう。今回の政府間「妥結」が、問題の「解決」となるためには、日本政府のおわびと反省が、被害者に謝罪と受け止められる形でなされねばならないし、日本国の責任や河野談話で認めた事実に反する公人の発言、また排外主義的ヘイトスピーチに対する断固とした態度が担保されるべきでしょう。また被害者の名誉と尊厳の回復、心の傷を癒すための事業には、日本政府保有資料の全面公開、国内外でのさらなる資料調査、国内外の被害者および関係者へのヒヤリングを含む真相究明、および義務教育課程の教科書への記述を含む学校及び一般での教育が含められるべきです。そして、日本軍「慰安婦」被害者は、韓国だけでなく日本・朝鮮民主主義人民共和国・台湾・中国・フィリピン・インドネシア等のアジア・太平洋の広い地域の国々やオランダにもおられること、しかも名乗り出ることができないまま亡くなった多くの人々がいることが忘れられてはなりません。こうした課題に対して、日本政府が人間の良心に従った対応をするように、加害者国の日本の市民こそが声を上げ続けねばならぬと思います。

報告:立憲デモクラシーと平和を考えるソフィアンの集い

(文責) 柳川 朋毅

イエズス会社会司牧センタースタッフ

ともに叡智(ソフィア)を求めて

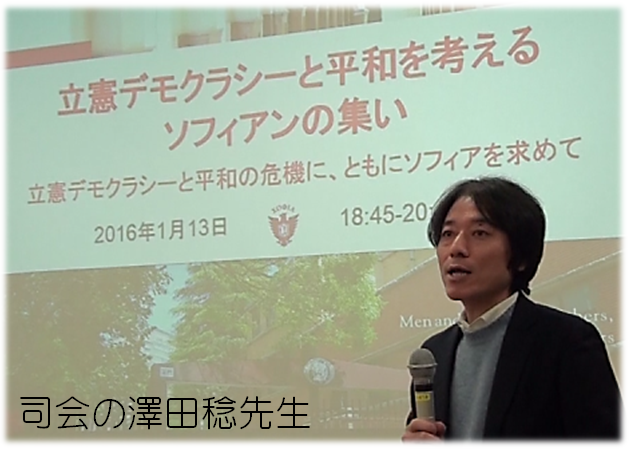

2016年1月13日、上智大学四谷キャンパスで、上智大学グローバル・コンサーン研究所主催の「立憲デモクラシーと平和を考えるソフィアンの集い ―立憲デモクラシーと平和の危機に、ともに叡智(ソフィア)を求めて」という集会が開かれました。この集いは、共催の「立憲デモクラシーと平和を考える上智有志の会」の旗揚げ集会でもありました。この集いについて、簡単に報告したいと思います。

集いは総合人間科学部の澤田稔先生の司会で進められ、外国語学部の東郷公徳先生による趣旨説明、島薗進先生(神学部)と中野晃一先生(国際教養学部)による講演が行われました。また、ゲストとして、立教大学から香山リカ先生が招かれました。その後、職員や卒業生、SEALDs(自由と民主主義のための学生緊急行動)のメンバーでもある現役の学生たちによるリレートークが行われました。最後には全体での質疑応答の時間が設けられ、活発な意見が飛び交いました。

立憲デモクラシーと平和の危機に

はじめに、東郷公徳先生から、「上智有志の会」設立の経緯とその目的についての説明がなされました。

この会は、昨年夏の「安全保障関連法案強行採決に抗議し、同法案の廃案を求める上智大学教職員有志」を前身としています。2015年9月に“成立”した安全保障関連法の廃止と、それに先立って2014年7月に解釈改憲によって憲法9条を骨抜きにした閣議決定の撤回を求めて設立されました。

そうした経緯と目的にもかかわらず、会の名前に「安保」という文言を入れなかったのは、もっと広く長期的な視野に立って、憲法に基づいた民主主義と平和を守ること、そしてそのために学び、考え、行動していくことを目指しているからです。ただし当面の目標としては、この夏の参院選(衆参同時開催の可能性もある)に焦点を当て活動しています。現政権が、早期の明文改憲を企てているからです。

以下、当日の三つの講演要旨を紹介します。

息苦しさと宗教(島薗進先生発言要旨)

大きな組織に所属しているときには不自由さを感じるものだが、上智大学にやってきたときには、自由を感じた。カトリック教会は世界的な大組織で、しっかりとした組織や規範体系を保っているにもかかわらず、自由である。

今の日本社会は、息苦しくなっている。立憲デモクラシーと平和に反する政治や社会のあり方というのは、威圧的な社会。自由にものを考えたり発言したり人が集まることを防ごうとするような人たちが社会を動かそうとしている。それが経済組織や大きな組織の利益に繋がっている。

ジョージ・オーウェルは『1984年』という小説の中で、人々を管理し、監視し、人の考え方まで支配する未来社会を描いた。組織の中にいると圧力を感じるが、組織の外では自由を感じる。その代表であるお年寄りやSEALDsや女性は、新しい可能性を開いている。

声明文には、上智大学の「キリスト教精神」とある。自分はキリスト教徒でも仏教徒でもないが、宗教学者として、人権を考える上で、宗教はとても大切だと思う。今の日本の抑圧的な方向性は、国家神道の復興だとみている。国体を掲げて、権威主義的な神聖国家を築き、戦前のあり方に近づこうとしている。それが、秩序を維持するには都合がいいと考えているからだ。

人権とは、一人ひとりの命が大切にされるということ。一人ひとりが自分でものを考え、行動するということ。そういったことが私たちに問われている。過去から受け継いできたものを、どう未来に引き継いでいくか。大学のみならず、市民生活で共に行っていこう。

真理を探究する者として(中野晃一先生発言要旨)

16年前に上智に就職し、最近自分もようやくソフィアンだと思ってきた。なぜソフィアンとして、立憲主義や民主主義を守れという声を上げるのか。SEALDsを含む学生たちや大学の教員が、あちこちで声を上げているのか。学問をやっている、教育に携わっている者として、見過ごすことができない思いが強い。学問とは、エラそうな言い方をすれば真理を探究すること。出来るだけ真実に近づきたいと歩んでいくこと。

国家権力を使って真実を曲げ、白いものを黒いと言い始めたら、何も通じなくなる。戦後、集団的自衛権は憲法が許さないという合意があったものが、政府のご都合で許されるのなら、もう何でもありになる。

今回は、保守的な人や改憲派の小林節さんまでもがおかしいと言っている。護憲vs改憲という闘いではなく、立憲vs反立憲、あるいは立憲vs“壊”憲という事態になった。真理を知りたいと願っている人間として、基本的ルールを壊し、言葉を操作するといった行為は許せない。広い意味での文明の問題であり、大学人として、学問に携わる者として、こうした野蛮行為に対しては抗い続けるしかない。

上智の中で神父さんやカトリック教会関係者との付き合いで学んだことは、上智では人の尊厳を根幹において教育や研究をしているということ。教員、職員、学生、卒業生、皆がそれを了解している。すべての人の「人としての尊厳」が守られるような社会に貢献することを目指して、叡智が探究されている。大学や宗教の違いを超えて、同じ思いの人は多くいるだろう。

国家権力がここまで暴走し、「屈服しろ。服従しろ。俺が黒というから黒なんだ」と言うのに対して黙って従うのか、「おかしい」と勇気を出して言うのかが問われている。日本社会という政治をタブー視する社会で声を出すのは正直とても難しいが、これは政治の問題ではなく、政治の土俵の問題。政治の前提として共有しているルールを壊し始めたから声を上げている。今声を上げなくて、いつ声を上げるのか。

平和がなぜ大事なのか。戦争ほど、人間の尊厳を壊すものはないからだ。戦争は組織的に、総括的に、人間性を破壊する。それは殺される側だけでなく、殺す側の人格も。日本をこれから、人を殺すことのできる人間を作っていく社会にしていくわけにはいかない。

Do the Right Thing(香山リカ先生発言要旨)

昨年8月29日に、「私たちはなぜ安保法案に反対するのか? ―立教・上智有志からの発信」という集会が、都内の聖公会の教会で開かれた。その繋がりで今回、上智の集会に立教からのゲストとして呼ばれた。

先日行われた韓国人へのヘイトデモに対して、“カウンター”を行った。そのときに口汚い言葉を発したことによって、現在“炎上中”で、反ヘイトの人たちからも、もっと言い方に気を付けるようにお叱りを受けた。私のしているのはガラの悪い悪口雑言で、下品だと思われても仕方がない。けれども相手が行っているのは、自分では変えられない事柄をもつマイノリティーに対して差別発言をするヘイトスピーチで、「どっちもどっち」ではない。

学問の世界では、「相対化」とか「対象化」といって、「距離を置いて考えなさい」、「主観的にではなく客観視して比較調査して論文を書きなさい」と学生相手にさんざん言ってきた。自分自身にも、そういう姿勢が身に付きすぎてしまった。

ヘイトデモの現場に直面し、実際にマイノリティーの人々の生存の危機を目の当たりにすると、もちろん精神医学的な興味から見ることもあるが、彼らの発言があまりにひどすぎて、そんな悠長なことを言っていられない。とにかく相手の攻撃を止めないといけないから、こちらも声を荒げて、「やめろ!帰れ!口を閉ざせ!」と言う。攻撃対象が自分へと変わるように扇動することで、ヘイトスピーチは止む。自分はマジョリティーなので、ヘイトスピーチには当たらない。

その場にいたら、悪いことは叱らないといけない。今の状態は、物事を相対化して対象化して、客観視してきた自分へのつけでもあると思う。言論人、大学人の端くれとして反省している。

もう一点、世代としての反省も感じている。私は1960年生まれで、80年代は大学生活を送っていた。脱構築、ポストモダン、ネオアカデミズムの時代。「すべては浮遊する記号(シニフィアン)である」、「すべては等価なんだ」という言説の時代。ある種の楽天的な、価値相対主義的な時代。白黒つけるとか、どれが間違っていてどれが正しいと判定するのはかっこ悪いという意識があった。高みの見物を決めこみ、傍観者主義や冷笑主義といった態度が身に付きすぎた。

言論人、大学人としては、距離を置いて研究するという姿勢を手放してはいけないが、今ここで起きていることに関しては、「これは間違っているんじゃないか」と言うべきことがあるのではないか。ヘイトスピーチは、何があっても間違っている。時代が変わろうと、総理が変わろうとも、いけないこと。同じように戦争も、たとえ時代が変わってもいけないこと。どっちもどっちと言っている場合ではない。今戦争が起きようとしているときには、身を挺して止めなければいけないことがある。原発問題もそうだと思っている。

「いろいろあるが難しい問題だ」みたいな言い方は相対主義者の悪い癖で、安保、ヘイトスピーチ、原発に関しては、悪いと私は思っている。運動の場においては、間違っているものは間違っていると、はっきりNOと言おうと思っている。「何が正義かはわからない」だとか、「いずれ歴史が証明することだから」というような、冷めた態度ではいられない。

今の右ブレは、不可逆的に、右にふり切れて、取り返しがつかないことになりかねない。悠長なことを言っていられない。個人的に、後悔している。今遠慮していたら、もう間に合わないかもしれない。

今年の箱根駅伝では、同じキリスト教系大学の青山学院大学が優勝した。上智も立教も、箱根駅伝には出られなかったけれど、私たちは平和のタスキを繋いでいこう。立教でも1月21日から、「立教から平和を発信する」という連続講座を始める。

『Do the Right Thing』という、人種差別への抵抗をかっこよく描いた、スパイク・リーの映画(1989年)を最近気に入っている。自分はright thing(正しいこと)をしているかを自問する。一緒に、自分たちの行っていることは正しいと確認し合って、進んでいこう。

「立憲デモクラシーと平和を考える上智有志の会による声明」の全文は、【こちら】から読むことができます。

声明への賛同人も募集しております。

東ティモールと日本の間のひとつの歴史

村山 兵衛 SJ (神学生)

自分が働く聖イグナチオ学院の年末休暇に、同僚のティモール人神学生の誘いで、彼とポルトガル人神学生と私の3人は、東ティモール西部マリアナ県の彼の実家に2泊3日訪問しました。滞在中、彼の家族とともにポルトガル占領時代に整備された温泉療養地「マロボ」にも行くことができ、熱い湯につかることができました。また彼の妹や姪っ子たちとも楽しく遊び、いい思い出になりました。

この温泉療養地マロボに、第二次大戦中日本軍が従軍「慰安所」を設けて少女たちを監禁し、強制労働させ、毎晩「性的奉仕」をさせていた歴史を知って愕然としたのは、それから間もなくのことでした。

日本による真珠湾襲撃に脅威を感じた連合軍(英豪蘭)は1941年12月17日、当時中立国であったポルトガル領ティモールに上陸。これに対抗して1942年2月20日、日本軍はディリに上陸し連合軍を駆逐し、敗戦までの3年半に及ぶ恐ろしい占領時代を始めました。

当時人口約463,000人だったティモールを占領した12,000人の日本兵は、地元有力者や西ティモール人を利用して反ポルトガル住民工作をでっちあげ、ポルトガル総督から武器引き渡しの合意を得ます。しかし1年後、連合軍に制海制空権を奪われ、空爆に見舞われるなか、彼らは飢える被占領民に脅迫、搾取、処刑、性的暴行を繰り返す泥沼の占領統治を続けることになります。4~7万人に及ぶティモール人犠牲者が報告されています。

ポルトガルによる400年統治、インドネシアによる四半世紀の占領に勝るとも劣らぬこの3年半の日本軍占領時代。その最大の悲劇は、確認されているだけで21か所にわたる従軍「慰安所」、すなわち性奴隷制です。

日本兵は地元有力者やティモール人協力者を脅迫し利用して、10代20代の少女や既婚女性を誘拐・連行します。彼女たちは、昼間は炎天下の屋外で肉体労働、夜は10~20人の日本兵の性の相手をさせられます。まだ生理も迎えていない少女さえ、仕切りのない部屋で他の少女たちを見ながら、立つことも歩くこともできなくなるほど日本兵の相手をさせられました。

「昼は道路建設、夜は兵士の相手という労働は動物以下でした、なぜって動物なら夜は眠れるから」という証言が残っています。夫や兄弟を目の前で処刑され、両親から見捨てられ、運よく生き残っても日本兵の子どもを身ごもり、再婚の機会に恵まれず生涯周囲の目を恐れて沈黙を強いられる――こうした記憶は戦争が去っても消えはしません。

今から70年以上前のマロボで、自分の祖父にあたる世代の日本人が何をしたか、思い返すだけで全身の血が引いて寒気を覚えます。東ティモールの生徒たちが依然として質の高い教育に恵まれていないのは、このような占領の歴史のせいでもある――私は改めてこの地で自分が携わる教職の重みを感じました。