日韓ユース平和フォーラム in 済州島に参加して

濱名 佳純

関西学院大学大学院生

今年の8月26日~30日に、第3回「日韓ユース平和フォーラム」が済州島で開催されました。このフォーラムは3年計画で実施され、今回が最後の年でした。フォーラム中は主に、済州4・3事件、セウォル号沈没事故、江汀村海軍基地問題について、実際に足を運び、学びました。日韓合わせて40名程の青年たちが参加し、毎晩グループに分かれて意見交換や発表を行いました。

私たちの学びの舞台となった済州島は、とても自然豊かな場所で、観光地としても有名です。また、済州島はみかんが名産品で、至る所でみかんの看板やオブジェを見ることができました。

そんな済州島ですが、約70年前に国家権力による済州島民への大虐殺が行われたという悲しい歴史もあります。そのことは半世紀の間、語ることも許されずタブー視され続けてきました。今日においてもその大虐殺の歴史的名称は定まっておらず、名称が定まり、世界中の人がこの歴史を記憶し、教訓とすることを人々は待ち望んでいます。

今回、このフォーラムに参加して特に印象に残った2つのことをお話ししたいと思います。

1つ目は、セウォル号事故の遺族のお話です。私たちは済州島にあるセウォル号記憶館を訪問しました。セウォル号事故は2014年4月16日に起きた大型旅客船の事故で、多くの犠牲者を出しました。今年で10年が経過しましたが、未だに事故の真相は明らかになっていません。遺族の方々は今でも苦しみ続けています。

遺族の方からは、船から引き揚げた遺体を自分の子どもかどうか確認する作業がとても耐え難いものであったとお聞きしました。独特な臭いに苦しめられたり、その光景がフラッシュバックしたりする心的外傷(トラウマ)によって、日常生活を送ることが困難になっています。遺族だけではなく、救助にあたった方々など、今でも治療を受けている方々が多くいます。

遺族に対して韓国社会全体が理解を示している訳では無いようでした。今もなお真相究明を求める遺族の方々に対して、SNS上などで「いつまでやっているのか」といった冷酷な意見を投げかける人たちもいます。社会的に配慮されるべき人たちが非難の対象となっています。また、この事故は政治問題も絡み、韓国では非常にセンシティブな問題となっています。

私はこの話を聞いた時に、悲痛な思いと無力感を感じました。遺族の方々は大切な人を失っただけでもひどく苦しんでいるのにもかかわらず、非難の対象となり更に苦しみを味わう状態になっています。遺族の方々はいつまで苦しまなければいけないのでしょうか。しかし、手を差し伸べたくても、その差し伸べられた手を握ることも困難な状況にあるのだと思います。

また、私はこの事故当時14歳でした。TVで流れる映像を見ながら、今起きていることとして受け入れ難く思っていました。10年経過して24歳になった私ですが、14歳の時と比べて少しは知識や経験が増えたと思います。しかし、私自身が社会の為、誰かの為に行動することはできるかもしれませんが、その人たちの役には立てないのではないかと思いました。

私はこの2~3年の間、大学や部活動で、人への寄り添いについて学びを深めてきました。しかし、セウォル号事故の遺族の方々に対する社会の態度を知って、もし同じような状況にある人たちと出会った時に私は何ができるのだろうか、サポートをし続けられるだろうかと不安が出てきました。人に寄り添うということがいかに難しく、自分は無力なままなのかもしれないということを突き付けられました。

2つ目は、人との出会いが自分自身を変えるきっかけになるということです。このフォーラムを通して様々な出会いがありました。出会いを通して、出来事、それに対する想いも知りました。日本で机に向かって勉強しているだけでは得られなかったことです。

私のグループのメンバーは朝から夜まで元気いっぱいでした。その元気の中には、目標に向かって進み続ける意欲と誰かの為に涙を流す優しさが見えました。真剣に向き合っているからこそだと実感させられましたし、私自身、メンバーから掛けられた言葉で何度も励ましを貰いました。

セウォル号記憶館で通訳を担当してくださった方の熱意にも心打たれました。私が辛い内容を何度も話させてしまい申し訳ないと話した時に、その方はセウォル号事故で亡くなった高校生と同い年であったことから自らその通訳を引き受けたと教えてくれました。遺族の方々、そしてその方のセウォル号事故への想いが言葉を通して私たちに伝えられているのだと思うと同時に、その姿勢にとても感動しました。

フォーラム後も周囲の人の心の温かさに触れました。急遽、日本に帰ることになった当日に、地元の大学生とフォーラムのスタッフの方と3人で虹の海岸道路を見に行きました。その場所は海岸に沿ってレインボーカラーに塗装された石のブロックが並んでいる道です。その日は天気も良く、海も道もとても綺麗でした。私はフォーラム終了後、皆と別れることになって寂しい気持ちでいっぱいでした。今までずっと皆で行動していたのに急に一人になって不安だったのかもしれません。そんな時に、友人たちは私がずっと行きたいと思っていた場所に連れていってくれ、最後は空港まで送ってくれました。今でも心から感謝しています。

たくさんの方々に出会わせていただいたこと、共に学ばせていただいたことは本当に貴重な経験になりました。人が変わるきっかけは、誰かの物事に対する姿勢を見ることや関わりの中で心が動かされることなのだと感じました。私はフォーラム後、継続するのが苦手な語学の勉強に一生懸命に取り組むようになりました。フォーラム中、悔しさを覚え、自分の想いを自分の言葉で伝える大切さに改めて気づいたからです。また、真っ直ぐに何かに挑戦する素晴らしさを改めて感じたことも理由の一つです。今は無理かもしれなくても、今後、あの時の想いと感謝を私の言葉で伝えることができたらと思います。

この文章を通して、多くの方々が済州島に訪れて歴史と向き合うきっかけを作れたらと思います。この内容は、参加者の一人として感じた内容ですが、その背後には亡くなられた方々、遺族の方々、そして今も平和の為に奮闘している方々の想いがたくさん詰まっています。それらの想いに対して誠実に向き合っていく必要があるのではないかと私は考えます。

私たちが今日という日を生きられるのは、過去、苦しい状況にあっても懸命に生き続けた人たちがいるからです。過去のことだから、私たちに無関係なことだからと無関心になるのでなく、少しの時間、小さなことでも良いので関心を持っていくことが大切なのではないでしょうか。現代の社会では問題が山積みです。戦争、自然災害、貧困など、数年前と比較してもそれらが顕著になってきています。その状況下において無関心な傍観者としているのではなく、共に考え協力者となっていけることを切に願います。

最後となりますが、2024日韓ユース平和フォーラムを通して出会った皆様、支えてくださった皆様に心から感謝の意を示したいと思います。私たちの関係が今後も続き、平和な社会を共に築き上げていけたらと思います。

大原猛神父インタビュー (後編) 「蟻の街と青年労働者から学んだこと」

大原 猛 (1940年生)

東京教区司祭

――前号に引き続き、大原猛神父へのインタビューの後編をお届けする。 (聞き手: 柳川)

“蟻の街”での3日間

1960年、安保闘争があった年に僕は神学校に入った。19歳か20歳ぐらいの時です。その年に、『蟻の街のマリア』っていう本を書いた劇作家の松居桃楼さんが、神学校に講演に来たんですよ。

僕は下町生まれだから、社会的な意識を持ちながら、反対に山の手に対する憧れみたいなものがあった。下町の中には本当に貧しい人とか、中学卒業するとすぐに働きに出なければならない人もいっぱいいた。蟻の街は有名だったから、北原怜子さん(1929-58)が大学の先生の娘でありながら、わざわざそういう貧しい人たちの中に入って行くってなんでだろうっていう思いが若い時からずっとあって、非常に関心があった。

でも、松居さんが神学校に来た時に、北原さんは素晴らしい人だったとは言うけれど、その話を一切しない。僕はどうして言わないんだろうという思いがあって、その年の12月に神学校のクリスマスが終わった後、もう1人の神学生に「あそこでバタ缶(廃品回収のための籠)を担がない?」って話して、一緒に松居さんを訪ねた。彼はものすごくエリートの人で、東大の放射化学かなんかを首席で出たの。でも神学校に入りたいって入ってきて。僕と同級生で僕より年上だから、兄さんみたいな感じで親しくしていた。それで2人で松居さんにしばらく仕事を紹介してもらおうと思って蟻の街まで行ったんですよ。

そうしたら松居さんに「なんで入りたいのか?」って言われて、「貧しい人を知るっていうのは教会の役割、務めだと思う」と答えたら、「だから私は嫌いなんだ! そういう上から目線で!」とめちゃくちゃ怒鳴られた。「それなら神学生やめちゃいなさい! そんなこと言うんだったら神父にならなくたっていいんじゃないか!? すぐやめなさい!」と松居さんが言う。

僕らは神学校の制度に対しても批判的だったので、それから2人でどうするか悩んだ。結局、その翌年の正月明けて、院長にやめるって言って、それから東京の大司教(土井枢機卿)のとこに挨拶に行って、「やっぱり神学生やめたいです。たった1年しかいなかったんですが、すいません」って謝った。先輩の神父とかいろんな人から、考え直したらいいって引き止められた。だけど僕も強くやめるっていう意識だった。

やっぱり北原さんというか蟻の街との出会いが大きかった。松居さんが「貧しい人のためにどうやって生きるかなんていうことは教えられない。ただ、クズがどうやって再生するかっていうことなら教えられる。だからもし来たいんだったら来なさい」って言ってくれた。その頃は潮見に蟻の街が移っていたんですね。それでまだ仕分け現場があったので、バタ缶を担いで、潮見からずっと歩いて永代通りに出て、門前仲町を通って、永代橋を渡って、茅場町の町をずっとめぐってゴミを集めて籠の中に入れていった。

松居さんはあの時体悪かったんだけど、3日間も付き合ってくれたんですよね。それから今度、次の週は仕分け。ゴミがどう再生するかっていうと、集めてきた紙を蟻の街の方で買ってもらうんですね。蟻の街の人たちが生計を立てていた同じことをやらせてもらって、幾ばくかのお金をもらった。

戦争体験と反戦運動

ずっと子どもの頃から続いていた1つの流れの中に、いつも戦争とか平和とか貧しい人たちとか抑圧とか、そういう社会のいろんな問題があった。そういうことに対する意識は、最初の段階はあの戦争の小さな体験と恐ろしいサイレンの音とか、もう戦争は嫌だっていうすごく強い意識があった。そうやって繋がっていくうちに、ベトナムに戦争が起こって、それでべ平連に参加したり、安保デモに黙ってそっと参加したりした。樺美智子さんという人が亡くなった日に、僕は国会に行っていたんですよ。国会をずーっと取り巻く抗議の人々の数はすごく印象的だった。

ちょうど1960年代は高度経済成長で、「王・長嶋ジャイアンツ、大鵬、卵焼き」って社会が浮かれ始めていた。その中にやっぱり日韓の問題だとか色んな問題があったんですが、でも神学校でそういう問題をやるってことはまったくなかった。神学校出る頃になってやっと、司祭になってからそういう現場に行って、若者たちもものすごく反戦をやっている姿とかを見ながら、誰とも相談することができなかった。じゃあ1人で行こうと思って、べ平連に参加した。それから戦争やいろんな本を読みながら、いつも悩んでいたんですね。

司祭は社会とはまったく無関係に生きるっていう、井上洋治さんなんかの影響で「キリスト教と日本の文化との出会い」とかの方に行くケースがすごくあって、社会との関係っていうのはそれほどなかった。

プロテスタントの方がそういう意識はあった。例えば靖国神社国家護持法案。僕らも反対したんですが、それはちょっと面白かったですね。東京の若い司祭たちが連名で靖国国家護持法案に反対するビラを各教会に配ったんですよ。そうしたら僕ら“アカ神父”って言われて、ひどいこと言われたり、いろんなところに呼び出しをくらったりした。それから偉い人から「神父さん、情熱は分からないじゃないけども、そういうことはやめなさい」って諭されたり、色々あった。

JOCとの出会い:青年労働者と共に生きる

でも僕はやっぱり、意識としてはだんだん変わったんですよね。それからすぐ成城教会から徳田教会に行ってJOC(カトリック青年労働者連盟)を知ったんですね。だからそこからずっと社会的な意識を持ち続けられた。JOCの出会いが本当に大きかったですね。その過程の中で一緒にデモに行ったり、沖縄に行ったりとか韓国に行ったりとか、そういう深い繋がりができた。いつもそういう中に身を置いていったっていう、これはありがたいことだったな。

小教区の中でいるっていうあり方ではなくて――小教区の仕事もしたけれども――でもやっぱりいつも意識にあったのは労働者とかそういう人たちとの関わりだった。僕の転任はいつも白柳大司教にすごくお世話になったんですが、「ここに行きたいけどどうでしょうか」って全部自分で決めてきた。それで労働者のために働いた。永代にも入ったし、それからJOCの全国担当に選ばれて、それはもう本当に嫌だったね。その後で千葉の方に拡張のために行った。それから目を悪くして、また戻ってきて市川の教会の一部を借りてそこでJOCをし始めた。

だから幼児体験が1番基礎にあって、それで人生の流れの中で幸いにいろんな形で出会えた。松居さんにも「だからあなたたちは嫌いなんだ! すぐ偉ぶるんだ!」って滅茶苦茶にやられた。後で北原さんが松居さんからバチバチやられたっていうのを本で読んで、ああ同じことを言われたんだと思ったんですね。

それで結局、僕がずっと蟻の街に関わって気づいたことは、北原さんが何かをしたんじゃなくて、北原さんが育てられたって思うんですね。これは神父が労働者に対して何かをしてあげるとかっていうんじゃなくて、反対に貧しい労働者たちから僕たちが養成されていくっていうのと同じで、北原さんも蟻の街の人に支えられていろんなことを気づいていったんだろうなって思うんですね。だから何かをしてあげたっていうんじゃなくて、彼らからしていただいたっていうことの方が多いんじゃないかな。そうやって自然に、人と一緒に生きるっていうことを彼女は身につけたんじゃないかなと思うんですね。だから何かしてあげるとかっていうよりも、一緒に生きるっていうことを大切にしたんじゃないのかなって気づいたんですが。

それはJOCをやりながら気づいていった。最初の頃はやっぱり教えたり偉そうに言ったりしていたけれども、やっぱり長いことやってくうちに、JOCの青年たち、労働者たちによって本当に育てられたんだっていうことをすごく思うようになりますよね。やっぱり人と一緒に生きるっていうことが何よりも大きな僕たちの使命なんだっていうことを思ったね。神父は何かをしてあげるとか教えるとかそういうんじゃなくて、本当にできることは一緒に生きることだなって、僕はそう思っている。それも教えられたことの1つですね。

だから今、外に出ていって、デモに参加するってことはできないけれども、心はいつもやっぱりできる限り一緒に目線を同じようにしていく、痛みを忘れないようにするっていうことですね。

戦争もそうで、ガザのひどい状況に置かれて殺されていく人たちの気持ちにはなれないけれども、そこに身や心を寄せれば少しは分かるのかもしれないと思うんですね。ウクライナの人たちもそうですよね。だから戦争の体験はずっとあって、そのうちにいろんな問題で育てられていったけれども、やっぱりあそこからずっと連綿と続いている中に今の僕があるんだなということを感じるんですね。

今の教会はどちらかというと小教区中心になっていく。どうしても司祭が少ないということもあって、そういう風な思いがあるんだけど、やっぱりそうじゃないんじゃないかって思ったんですよね。社会と無関係であるわけがない。

そうやって変えられていくんですよ、神父っていうのは。何かしてあげるなんていう意識はすぐに消えるものでもないだろうけれども、「神父様」って言われることに慣れちゃうんですよ。それで教えることが当たり前だと思っちゃう。だからね、それが様々な人によって変えられたっていうことだよね。より人間らしくなっていくっていうか、人間としてのあり方ってどういうことなのかを学んだっていうことなんでしょうね。共にあることとか。それが大きいよね。

司祭って何だろうかって思った時に、ただ一緒にそばにいることはできるっていうことをすごく感じたんだね。その時に、ああ僕たちの仕事、僕の役割はそばにいる、一緒にいるっていうこと、その中にいろんなことを受け止めながら関わっていくっていうことなんだなと思った。それが大きな経験。だからきついとかっていうよりも、面白かったし豊かだったと思う。いろんな経験がね、良かったなって思うし、喜びだった。

JOCでは基本的に、学ぶっていうことがないと成長しないよね。神父になって、社会から学んだり、それからいろんな人たちの出来事から自分の位置をはっきり見つめることとか、そうやって変わっていくんだよね。だから世界の起こる出来事と決して僕たちは無関係じゃないっていう風に思っている。

第2バチカン公会議の「現代世界憲章」の冒頭部分にある、この世界に起こっている出来事で私たちの心を動かさないものは何1つないっていう、美しい文章があるんだけども、それと同じだよね。この部分、好きなんだけど、僕たちの環境と感じるものは無縁ではないということを言っているんだと思う。そんなことを思いながら、80年という歳月が流れてきたんだね。

2024年広島教区平和行事の近況報告

伊藤 正広

広島教区 正義と平和推進デスク 担当司祭

広島教区では、毎年、8月5日と6日に平和行事が開催されています。しかし、この時期だけでなく、年間を通して、様々な団体が広島を訪問しています。今回、誌面をお借りし、2024年の広島教区の平和行事の動きについて、主なものをお伝えさせていただきます。

パックス・クリスティ・アメリカ巡礼団と、被爆者団体との対話集会(3月10日)

カトリックの信徒団体パックス・クリスティ・アメリカのメンバー11名が、広島に訪問してくださいました。目的は原爆投下についての謝罪でした。地元のテレビや新聞でも報道され、関心を集めました。

謝罪声明

広島のすべての被爆者、および市民の皆様

私たちは米国市民であり、この地球上から核兵器が廃絶されることを訴え続けているパックス・クリスティ米国支部という平和団体のメンバーです。私たちは、昨年2023年8月8日に、米国の平和団体が日本の市民に向けて発信した書簡で同意したことを踏まえて、直接、広島のすべての被爆者(朝鮮半島出身の被爆者などを含む)、および市民の皆様に、心から謝罪の意向をお伝えするため、今回、被爆地広島を訪れました。

1945年8月に広島と長崎にもたらされた原爆投下という恐ろしい罪に対して、米国政府は被爆から78年を過ぎた今日まで、まだ公式な謝罪を表明していません。私たちは米国の市民として、まず、このことを遺憾に思います。そして、私たちは、広島と長崎にもたらされた恐るべき事実を学び、しっかりと見据え、深い反省の心をもって、すべての被爆者やその子孫の方々、および被爆地の市民の皆様に、米国の同胞が犯した残虐な行為に対するゆるしを求め、和解に向けた対話を開始するため、被爆地を訪れました。(中略)私たちは、広島のすべての被爆者と市民の皆様との開かれた対話を通じて、個人的な正しい関係を築き、同じ残虐行為が二度と繰り返されることがないよう、核兵器の完全な廃絶を目指して歩む良きパートナーとして、ともに祈り、声を上げ、行動するための努力を惜しまないことを誓います。

この声明に対して、被爆者団体を代表して、広島県原爆被害者団体協議会の箕牧智之理事長が、謝罪を受けての返礼の挨拶をしました。

返礼挨拶

広島の被爆者6団体を代表致しまして、ご挨拶申し上げます。只今は、尊いお言葉を頂き、誠にありがとうございました。

私はアメリカの教会や学校で原爆のお話をしてきました。その際、必ず旧日本軍がパールハーバーを奇襲攻撃して大きな被害を与えたことに、日本の国民の一人として謝罪をしています。日本とアメリカとの戦争は、日本によるパールハーバーへの奇襲攻撃から始まったんですから。メリーランドの教会でお話をした時、ある女性が「あなたはパールハーバーでのことを謝罪された。それなら私たちも、広島、長崎への原爆投下で21万人もの命を奪ったことを謝罪しなければなりません。」と涙を流しながら私に言われました。その時の思いを綴った書き物を私にくださいました。

戦争を起こすのは国ですから、だからその責任は国が負うべきです。とは言っても、戦争を止められなかったことについて、国民の一人として責任が無いとは言えません。だから、戦争を始めたこと、戦争の中での加害について、国民の一人として謝罪することには意味がありますし、謝罪を通じて相互の理解、信頼に繋がることにもなります。メリーランドの教会での出来事がその例です。

本日、米国のパックス・クリスティ巡礼団の皆様が、原爆の使用による被害を私たち被爆者と市民に謝罪され、さらに同じような惨禍が繰り返されることがないよう、核兵器の完全な廃絶を目指して歩むことを宣言されました。世界のリーダーであり、また核大国でもあるアメリカの中でこのような動きが生まれること、ここに集う私ども被爆者団体の代表一同は、言い表しようもないほどうれしく感激しております。

米国内において、「原爆投下はアメリカ市民を救った」と多くの人に信じられている現状の中で、米国民の側から、核兵器廃絶へ向けて声をあげてくださったことは、私にとってとても勇気をいただく出来事でした。

「核廃絶に向けて歩むための倫理原則」についての 基調講演(8月5日)

「広島原爆の日」の前日の8月5日には、サンタフェ大司教区のジョン・C・ウェスター大司教による「核廃絶に向けて歩むための倫理原則」についての基調講演がありました。

(日本語訳は、ノースウェスタン大学教授、宮崎広和氏による)

6つの倫理原則として、①私たちは人間であり、神ではない、②神と人間の「正しい関係」を知る、③イエス様は平和の福音を説かれた、④核兵器の保有そのものが倫理に反する、⑤核軍縮はいのちを守るプロライフの問題である、⑥核兵器は貧しい人々から資金を奪っている、を掲げられました。基調講演では、これまでにない新しい危機として、人工知能の台頭が挙げられ、人間がこれまでで最も重大な決断を下す時間をさらに短縮し、最悪の場合、人工知能が人間の意思決定の余地を消滅させてしまう可能性があることに言及されました。

核兵器のない世界のためのパートナーシップ

昨年夏に、日米の4教区(サンタフェ、シアトル、広島、長崎)による「核兵器のない世界のためのパートナーシップ」(PWNW)が発表されました。今年、規約が作成され、2024年8月6日から施行されています。規約の総則第2条に、PWNW設立の経緯と目的が書かれているので、ご紹介します。

(第2条) PWNWは、過去に核兵器による被害を受けたか、又は、今もなお、その危険にさらされている地域を管轄する米国のサンタフェ大司教区、シアトル大司教区、長崎大司教区、広島司教区の司教たちが、2023年8月9日に結んだパートナーシップを基礎とし、核兵器のない世界の実現のため、カトリック教会の他の教区、修道会、宣教会、教育機関、組織等に自主的・国際的な連携を願うものである。

具体的には「核兵器禁止条約」(TPNW)の批准拡大を後押しし、核兵器の開発、実験、生産、輸送、保有、使用または使用の威嚇による、あらゆる破壊的で非人道的な被害と脅威から、すべてのいのちと環境を守る活動を推進強化していくため、カトリック教会の諸団体の自主的・国際的なネットワークを構築し、加盟する諸団体相互の情報共有、交流、協力を促すことを目的としている。

PWNWは現在、会員への加盟を募集しています。カトリック教会の諸団体であることを条件とし、「賛同団体」と「運営団体」の2つがあります。詳しくは、PWNWホームページをご確認下さい。 ⇒ https://pwnw.org/

(参考動画)

◆ 米国からパックス・クリスティの巡礼団と被爆者団体との対話集会 ⇒ https://youtu.be/9qCm75wIopg

◆ ジョン・C・ウェスター大司教による基調講演(世界平和記念聖堂) ⇒ https://youtu.be/-IS1fQu8F2Y

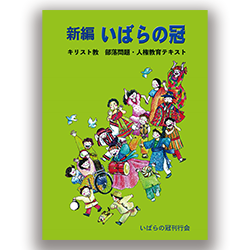

被差別当事者の声に聴き、ワークと対話から学ぶ人権学習~『新編 いばらの冠』の刊行について~

水野 松男

日本キリスト教協議会部落差別問題委員会委員

全国キリスト教学校人権教育研究協議会運営委員

2024年7月、キリスト教学校の人権教育副読本として『新編 いばらの冠』を刊行しました。私は全体の編集と部落差別解消学習(46-55頁)の執筆をしました。この原稿では刊行の意図、新編編集の特筆点、実際の活用方法について説明します。キリスト教学校での活用にお役立ていただければ幸いです。

刊行の意図

キリスト教学校の生徒に人権教育の機会を提供するための素材として作りました。キリスト教学校の中学校・高等学校で年に数時間、聖書科や総合、社会などでの人権教育の時間に生徒が参照でき、教室で対話できる教材として編纂しました。

実際の活用方法

本書は4章に分かれています。

第1章「ワークと対話で考える人権の基礎 『学ぶ』の先にあるもの」(福田紀子)では、人権とは何か、ワークを通して対話しながら人権の基本的な考え方を学びます。第1章の内容は、以下の通りです。

- 人権を学ぶ第一歩

~自分を大切に、自分を尊重するために~ - 人権って何?

~誰の、どんな人権が脅かされているのか~ - 人権を尊重するとは

- 人権を学ぶとは

- 人権を尊重するスキル

これらのワークを通して、人権が法律上の権利義務から、暮らしの中で自分と他人に身近なものとして感じられる内容にしています。私や他人のかけがえのなさから出発して、アサーション、傾聴などのコミュニケーション、アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)やマイクロアグレッション(無自覚の差別)などの偏見の除去や修正方法なども学んでいきます。人間は時として強い思い込みにとらわれ差別につながることがありますが、歪んでしまった認識を事実に即して修正したり差し替えたりすることで偏見は除去できます。差別意識や差別行為につながらない認識を醸成することを人権教育の課題として明確にしました。

また、欧州評議会の人権教材「コンパシート」(19頁)にQRコードからアクセスして、授業で利用することもできるようにしました。これらの教材はGoogle翻訳で瞬時に和訳できるので、とても便利に利用しやすくなっています。ただし、これらの教材は日本の文脈に置き直す工夫が必要です。それについても筆者に「一歩前に進め」というワークを例に執筆いただきました。

対話とワークで学ぶ様々な人権課題

部落差別をはじめとする様々な人権課題に対して、本書の基本的なコンセプトは「被差別当事者の声に耳を傾ける」ということです。概説でその背景を学び、ワークを通して生徒自身が対話し、考え、認識を深める教材として編纂しました。長期休暇に当事者の話を読み、感想文を求めたり、休み明けに概説とワークによって教室で生徒が対話することを通して認識を深めることを想定しています。

第2章「部落問題学習を深める」の内容は以下のとおりです。

① キリスト教と部落問題「いばらの冠とわたしたち」(栗林輝夫)

② 部落差別解消学習「150年前の皮革職人の生産と現代の私たちの暮らしと文化」(水野松男)

証言 部落差別と向き合い、部落差別をなくす生き方に学ぶ

❶ 「わたしのなさねばならぬこと」(岡松結子)

❷ 「私を変えた部落解放運動―子育ての中から―」(五十嵐照美)

❸ 「吾も人の子、人の親」(今井数一)

部落差別解消を2つの点に絞って簡潔明瞭に

部落差別解消学習というテーマで、これまでの教育啓発で支配的だった被差別部落を低位に見る見方ではなく、約150年前の江戸時代には被差別部落の祖先は皮革職人であり、被差別部落は職人頭と配下の職人が居住する職人町であったことから人間理解を深めます。特に「『穢多』というのは僻事である」とした6代目弾左衛門の抗議の書上を取り上げて、皮革職人・皮役の自負心にスポットライトを当てました。

職人の作る生産物である皮革、食肉、コラーゲン(膠、ゼラチン)、油脂、骨粉などは私たちの暮らしや文化に欠かせない素材です。その素材の活用は現代社会でも、被差別部落以外の会社や研究者も含めて大きく発展していることを知ることで、部落への肯定的な認識を醸成します。部落の存在は社会の暮らしや文化に不可欠な当然の存在という肯定的な認識を持つことができます。

そして、部落差別、就職差別をなくす具体的な教育として、公正採用教育を取り上げたことも大きな特徴です。部落に対する肯定的な人間理解を養い、具体的に部落差別をなくす教育の内容を明確にしました。

現代では、企業や行政で人権担当になることもあります。そんな時、授業で体験した問いや活動、ワークでの対話が職務の経験にも活かされます。そんなイメージを持つために、第3章では竹内良さんに「企業と人権~企業が人権に取り組む理由 会社を元気にする人権~」を執筆いただきました。

竹内良さんは、東京人権啓発企業連絡会の専務理事として長く企業の人権担当をされた方です。この団体は東京に本社を置く企業を主体に122社(グループ企業を含め約150万人、2024年10月現在)で組織されています。人権は生徒の職務や将来ともしっかりつながっていることを生徒に知ってもらえると思います。

第4章の「あらゆる差別をなくすために」では、以下の人権7課題を取り上げました。

➊ジェンダーバイアスなんか、ぶっとばせ!(大嶋果織) ➋想定されていない透明人間のぼく(高校2年生ユウキ) ➌「障がい者」について考える(片桐健司) ➍ハンセン病への隔離に抗して(藤崎陸安) ➎外国人と共に生きる 外国人や移民への偏見や差別をのりこえるために(角田仁) ➏在日朝鮮人の歴史と現在(金耿昊) ➐沖縄と差別(平良愛香)。

活用の仕方は部落問題理解と同じです。夏季・冬季休暇に7課題から1課題を選んでレポートや感想文を生徒に書かせます。休み明けの人権の授業で問いや活動、ワークを通して対話して理解を深めます。特に新編では経験と認識を持った執筆者が10頁を目処に書き下ろしてくださいました。どれも教室で使える優れた教材になっています。

人権の学びは人類共生の基礎

聖書では人間は神の“かたち”と記されています。人権の毀損は神の“かたち”の毀損であり、人権の回復は神の“かたち”の回復です。

使徒言行録では、世界宣教の最初にユダヤ教の律法の穢規定によって歪められた認識を改めることが異邦人伝道の出発点となっています。これは、差別があってはコミュニティや宣教活動は立ち行かず進展せず、人権は牧会や宣教の基礎であることを示しています。

昨今、企業の社会的責任(CSR)を遵守する企業では、人権を経営の基礎とすることは企業価値を高め、生産性を上げることだと言われるようになっています。現代社会はグローバル化の進展に伴い、CSRやビジネスと人権に基づく法令など、人権が企業の経営や活動の基礎となっています。人権は社会生活や学問研究の基礎です。だからこそ、将来を見据えて、若い時分に人権についての対話を経験する意味は大きいのです。人権の社会的価値の高まり、人権課題に気づき取り組むことが当たり前のこととして向き合える学びの副読本として、本書がキリスト教学校の生徒に提供されることを願っています。