阪神・淡路大震災 (兵庫県南部地震) から30年

蒲原 豊治

六甲学院中学校・高等学校教頭

1995年1月17日(火)の明け方、阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)は発生しました。2日前の1月15日(日)は当時の成人の日で、翌16日(月)は振替休日だったので、まだ若かった私と妻は、三宮や元町界隈に買い物に出かけていました。商店街の西端のパン屋さんで購入した食パンは翌日、われわれ夫婦が自宅を脱出する際に持ち出した唯一の食料でした。

被災地やそこに住む人々にとって、地震後の30年は何だったのか?

| 被災したJR六甲道駅 |

私は1966年、終戦から21年目に生まれています。神戸の街にはもう戦争時の空襲の面影はなく、私にとって戦災は、あずかり知らぬ遠い遠い昔のことでした。阪神・淡路大震災から30年と言われると、「とうにそれ以上の時間が経過しているんだな」という想いに駆られます。

私は神戸市民でしたから、当初こそ同じ街の中でそれなりに不自由な暮らしをしたかもしれませんが、傷ついた親族がいたわけではありませんでしたし、何より仕事を失いませんでした。確かに賃貸マンションの中は足の踏み場もないほどに散らかってしまいましたし、クルマは潰れて壊れてしまいましたが、実家からの支援を得て、クルマや割れたお皿を買い直し、また元のように通勤し仕事をし続けた30年でした。

その間、「生きている限りにおいては、かけがえのないよい経験をした」という想いは忘れたことがありませんが、かといって、あの日を境に私の人間性が浄化されたようには思っていません。あの日が過ぎれば日を追う毎に、私は「いつもの日常」を取り戻していったに過ぎないのです。

私の30年間の生きざま

むしろ、私の身の回りの生徒たちの方が立派だったように思います。私の勤める六甲学院は2月の初旬に授業を再開したのですが、最初のうちは交通機関が不通だったせいもあり、10時始業、14時下校でした。すると、私と同じように被災した生徒たちの中には、14時に授業が終わると足取りも軽く下校していき、街の炊き出しのボランティアに行っているものもおりました。私はその後ろ姿を追うばかりでした。

いや、こんなこともありました。震災から数年後、福井県沖でタンカーが座礁して重油が流れ出したことがありました。あのときは沿岸に流れ着いた重油の除去のボランティアに行くという生徒たちに誘われて、私もわずかな日数ですが福井県に参りました。そして、2011年の東日本大震災のときは「これはさすがに お手伝いに行かないわけにはいかないよな」という想いに駆られて、1週間ほど宮城県で「ボランティアのお手伝い」をしに行ったこともありました。

それでもこの30年、そんなにボランタリーな生活をしているわけではなく、また兵庫県民が特別ボランティア精神に満ちた人生を歩んでいるようにも思えません。ひとたび災害前と同じ生活のリズムが戻ってくると、以前と同様の忙しさに追われて、震災の爪痕とは直接関係のない日々に戻ってしまうものかもしれません。

街の中のいろいろな人々

ですからあれほどの大災害の後でも、自分や家族の身に直接的な打撃がなければ、多くの人間は少なくとも平素は何事もなかったような顔をして暮らしてきたのかもしれません。一方、よく報道されるように、同じ街の中には家もクルマも家族も失った人々が大勢いたのも事実です。

今日はちょうど30年目の1月17日ですが、30年経っても、早朝から東遊園地に集まって涙ぐんでおられる方は大勢います。ということは言うまでもなく、この30年は多くの人々の間にいろんな意味の違いを生じさせているということになると思います。

30年経ち、この街には震災当時ここに住んでいた人と、住んでいなかった人がいます。この街に住んでいたけれども私のように震災の影響が軽微であった人と、甚大であった人がいます。震災当時すでに生まれていた人と、まだ生まれていなかった人がいます。震災を巡っても様々な立場の人が混在し、しかも震災を直接知っている人の割合は自ずと減っていくのだと思います。そしてこれからの被災地では、これらの混在する人々がそれぞれの活動を通じて、街を新たに作り替えていくのだと思います。

普段は見えない人々のつながり

常に更新され続ける街に、30年前の震災はどのような影響を与え、何を伝え続けるのでしょうか? 私はそれは、平素は目に見えないものではないかと考えます。平素は目に見えないけれど、あの日にはあったし、今もきっとこの街の中にあるもの、それは「いざというときには皆で協力して難局を乗り切る力」です。

あのとき、皆一人では何もできなくて自然とみんなで協力して日々を送っていました。日頃は疎遠だった隣近所の人とも急に言葉を交わすようになり、私たち住民の間には連帯感がみなぎっていました。お互いをサポートすることに費やす力を惜しむ人は見当たらなかったのです。

当時から「このような住民同士の連帯感が、震災の教訓として長く続けばいいんだが」という意見はたびたび聞かれました。しかし案の定、時間が経過しインフラの復興が進むにつれて、そのような連帯感は徐々に見かけなくなっていきました。

しかし考えてみれば、そのような連帯感は震災前にもあまり見かけるものではありませんでした。普段は目にすることのない連帯感が、震災の際には一気に浮かび上がってきて、人々の日々の営みを支えたのです。この先、この街に同じような災害が発生して欲しくはありません。しかし、そのような場合には再び同じような連帯感が一気に浮かび上がってくるに違いないと私は信じます。きっとこのような連帯感は私たちのこの30年間の営みの底辺を支えており、今も生き続けているのでしょう。

行政にお願いしたい今後の街づくり

ただし、行政レベルでは、考えなければならないこともあるかと思います。あくまで一市民としての考えですが、30年前と同じような連帯感を次の災難の際にも現出するためには、それぞれのコミュニティーや地域の中に、「若い人」がいる必要があるのではないでしょうか。それぞれの地域やコミュニティーが「ここは若者しか住んでいない地域」とか「ここはお年寄りオンリーのコミュニティー」という状態だとすると、お年寄りしかいないコミュニティーでは、実質的な連帯感の現出は難しく、そこには「助けを求める人々」しかいないということにもなりかねない、という考えが浮かんできます。

人々の思いやりや連帯感が発揮され、老若男女が互いに支え合うような関係が平素から見えている必要はない、と私は思うのですが、いざというときに支え合いの関係が浮かび上がってくるためには、老若男女が同じ地域やコミュニティーに存在していないといけないと思います。大きな駅の駅前の街も再開発が徐々に進んでいますが、そこが「華やかだけれど若者だけが集う街」であってはうまくいかないのです。

(2025年1月17日、大震災から30年を迎えて)

日本の近現代史を学ぶ書籍紹介シリーズ 【1】

「過去を振り返ることは、将来に対する責任を担うことです」

編集部

過去の責任を引き受けることで、未来を、過去の無念、間違い、影響から解放するために、悔い改めの姿勢で回想することを身に着ける必要があります。事実の歴史的真実に基づいてのみ、相互理解と、万人のための新たな総合への挑戦に向けて、粘り強く継続的に努めていけるのです。 (教皇フランシスコ 『兄弟の皆さん』226)

2025年は日本では戦後80年にあたる。また治安維持法や普通選挙法が公布され、中華民国国民政府が創立され、ムッソリーニが独裁宣言し、ナチス親衛隊が設立されたのは、100年前である。今、世界の歴史の中での日本の近現代の歩みを振り返ることは、今後の私たちの歩みを考えるうえで、極めて重要なことであろう。

この度、三好千春先生(援助修道会会員/南山大学人文学部キリスト教学科教授)から推薦を受けた書籍を、今年6回にわたり紹介することにした。

1)岩波新書 『シリーズ 日本近現代史』 全10冊

① 井上勝生 『幕末・維新』 2006年

② 牧原憲夫 『民権と憲法』 2006年

③ 原田敬一 『日清・日露戦争』 2007年

④ 成田龍一 『大正デモクラシー』 2007年

⑤ 加藤陽子 『満州事変から日中戦争へ』 2007年

⑥ 吉田 裕 『アジア・太平洋戦争』 2007年

⑦ 雨宮昭一 『占領と改革』 2008年

⑧ 武田晴人 『高度成長』2008年

⑨ 吉見俊哉 『ポスト戦後社会』 2009年

⑩ 岩波新書編集部 編 『日本の近現代史をどう見るか』 2010年

⑩には、①から⑨の著者がどのような観点から記述したかがまとめてあり、また各著者の推薦図書も載せられている。

2)『東アジア近現代史』〔新版〕

上原一慶・桐山昇・高橋孝助・林 哲 著 有斐閣 2015年

目次

第1章 東アジアと近代 / 第2章 第一次世界大戦期と東アジア / 第3章 第二次世界大戦と東アジア / 第4章 冷戦体制の形成と「独立と革命」 / 第5章 戦後体制=冷戦構造の再編成 / 第6章 世界秩序の再編成と東アジア / 第7章 世紀転換期東アジア史の展開 / 第8章 世紀転換期中国経済社会の史的展開 / 第9章 21世紀東アジアの史的展開

本書は、1990年に出版されたものの改訂版である。この本の特徴の一つは、19世紀半ばから2010年ごろまでの、東アジア各地に生きてきた民衆の歩みを根本的な視点として、国家主義的歴史観や民族主義的歴史観を乗り越えようとしていることである。そのため本書を通して、民衆の人権や主体性の形成、貧困といった問題を取り扱いながら、その地域と時代の社会動向を分析しようとしている。また、東アジア史を、世界全体の歩みの中で理解しようとする視点が重視されている。ただ、説明もなく歴史的用語が使用されていて戸惑うこともたまにある。

3)『新しい東アジアの近現代史』

2012年日中韓3国共同歴史編纂委員会編 日本評論社

上巻「国際関係の変動で読む 未来をひらく歴史」

1章 西洋による衝撃と東アジア伝統秩序の動揺 / 2章 日清戦争と東アジア伝統秩序の解体 / 3章 日露戦争と列強の覇権争奪 / 4章 第1次世界大戦とワシントン体制 / 5章 日本の侵略戦争と東アジア / 6章 戦後世界冷戦体制の形成と東アジアへの影響 / 7章 東アジアにおける冷戦体制の変容 / 8章 冷戦体制崩壊後の東アジア

下巻「テーマで読む人と交流 未来をひらく歴史」

1章 憲法――国の仕組みと民衆 / 2章 東アジアの都市化――上海・横浜・釜山 / 3章 鉄道――近代化と植民地支配、民衆生活 / 4章 移民と留学――人の移動と交流 / 5章 家族とジェンダー ――男女の関係・親子の関係 / 6章 学校教育――国民づくり / 7章 メディア――つくられる大衆意識と感情 / 8章 戦争と民衆――体験と記憶 / 9章 過去を克服し未来へ向かう

本書の背景には、2001年に「新しい歴史教科書をつくる会」によって執筆された『新しい歴史教科書』(扶桑社)が教科用検定に合格したが、その近代史の内容は基本的に日本の植民地支配や中国などへの侵略を正当化し、「従軍慰安婦」、「燼滅作戦」などへの言及が減少したことがある。また高句麗に関して、当時の中国の地方政権としてとらえるか、韓国の歴史の一部としてとらえるか、中国と韓国間で対立していたことも背景にあろう。

2004年8月、中国社会科学院近代史研究所の呼びかけで、日中韓3国から委員会が形成され、まず2005年5月に3か国で『未来をひらく歴史』が発売された。この本は日中韓3国で30万部余り発行された。しかし本全体の共通の歴史認識が不十分であり、3国の近現代史を並立して記述するにとどまっていることや、日本の問題を批判することに重点が置かれていることがあり、さらに検討を重ねて本書ができた。日本側からの執筆者は、大日方純夫、笠原十九司、松本武祝、早川紀代、戸邉秀明である。

本書で肯定的に評価すべき点としては、東アジア史の視点が重視されて記述されていること、日中韓の歴史教育関係者が共同して作成した歴史教材であること、下巻の構成そのものが魅力的であること、高校生にも理解できる記述であることが挙げられる。

残念ながら、上巻下巻共に、中国の内戦への批判的歴史考察は展開されておらず、中国のこの20年間程度にわたる排他的要素も含むナショナリズムや貧困、人権やメディアの問題などは基本的に触れられていない。

イエズス会に関しては、上巻1章において、フランシスコ・ザビエルやマテオ・リッチについて取り上げられているが、マテオ・リッチについて「彼は孔子や天地などを崇拝する祭祀に代表される偶像崇拝を認めて」とあるのも、残念である。

4)『戦争の日本近現代史 東大式レッスン!征韓論 から太平洋戦争まで』 加藤陽子 (東京大学文学部教授)講談社現代新書 2002年

目次

第1講 「戦争」を学ぶ意味は何か / 第2講 軍備拡張論はいかにして受け入れられたか / 第3講 日本にとって朝鮮半島はなぜ重要だったか / 第4講 利益線論はいかにして誕生したか / 第5講 なぜ清は「改革を拒絶する国」とされたのか / 第6講 なぜロシアは「文明の敵」とされたのか / 第7講 第1次世界大戦が日本に与えた真の衝撃とは何か / 第8講 なぜ満州事変は起こされたのか / 第9講 なぜ日中・太平洋戦争へと拡大したのか

日本は日清戦争の後は、十年ごとに戦争をしていた。この本は、為政者や国民がどのような歴史的経緯や論理によって、「だから戦争に訴えかけなければならない」、「だから戦争はやむをえない」という感覚を持つようになったか、そういう感覚を形成した論理は何かという視点から、日本近代を振り返っている。

『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』新潮文庫 2016年 (朝日出版社 2009年を文庫化)

目次

序章 日本近現代史を考える / 1章 日清戦争――「侵略・被侵略」では見えてこないもの / 2章 日露戦争――朝鮮か満州か、それが問題 / 3章 第一次世界大戦――日本が抱いた主観的な挫折 / 4章 満州事変と日中戦争――日本切腹、中国介錯論 / 5章 太平洋戦争――戦死者の死に場所を教えられなかった国

鎌倉市の栄光学園中高生17名を対象に2007年の年末から翌年にかけての冬休みに5日間にわたって行った講義を基にしている。

イエズス会日本管区における社会司牧センターの歴史

安藤 勇 SJ

イエズス会社会司牧センタースタッフ

私は、1981年に日本管区によって設立された社会司牧センターで設立当初から働いているイエズス会員、安藤勇神父です。設立当時の出来事やその社会背景があまり知られていないので、センターの最初の25年間を取り上げます。この記事には、きっと限界があるでしょう。しかし、私の個人的な経験の反映に基づいています。日本におけるイエズス会の社会司牧活動に関する貴重な史料を提供し、紹介したいと思います。

イエズス会日本管区は、教育施設に重点を置いて教育活動を行っています。それは、約110年前の1913年に創立された上智大学に始まり、4つの中・高等学校、音楽大学、短大、及びいくつかの学生寮も含んでいます。そうした特有な雰囲気を背景に、日本におけるイエズス会員の社会司牧活動の歴史を振り返るのは、何故かとても興味深いことです。

日本のイエズス会最古の教育機関である上智大学の先生だったフーゴ・ラサール神父は、1931年、当時の学生にボランティア活動の機会を提供する目的として、大学キャンパス外の町屋(荒川区)という下町に「セツルメント」を設立しました。年配のイエズス会員たちは、そのセンターで働いていたアロイス・ミヘル神父を今でも覚えているでしょう。彼がそのセンターを小さな病院と福祉施設に発展させました。

協力者の一人だったフランツ・マイヤー神父は、隣町の足立区に移り住み、虚弱児施設クリスマス・ヴィレッジを開設しました。近くの西新井橋にあったスラム街に住んでいた人々のための現場で、イエズス会の神学生が東京教区の神学生や他の大学生と共に、ボランティア活動を行っていました。私もその一人だったのです。

上智大学内には、経済学者のアバド神父と社会学者のサグリスタ神父の二人で社会問題を取り扱う共同センターを設立しましたが、長くは続きませんでした。一方、マタイス神父は、カトリックの社会教説を学生に教えていました。社会的にも関心を持たれていました。彼は同時に、大学の学生や職員を連れてフィリピンの人々の生活を体験するプログラムも開始しました。

忘れてはならないもう一人は、上智大学社会経済研究所(SUISEI)と経営ビジネスセミナーの創設者であるロベール・バロン神父です。その後、1960年代には、Credit Union(信用組合)の推進者であるミゲル・ラフォント神父と、東アジア諸国の発展途上国情勢に関するテーマを中心にアジア関係の研究室を設立した私、安藤の二人の若い司祭がそこで働いていました。

また、西日本の下関では、イエズス会のゲルハルト・ トーラ神父が中小企業の労働指導者を養成するための労働教育センターを設立しました。

アジア全域にわたるイエズス会の社会使徒職

現在JCAP(イエズス会アジア太平洋地域協議会)と呼ばれる東アジアの全地域には、イエズス会管区間の組織されたシステムも共通の社会使徒職もありませんでした。それぞれの管区が各管区の状況に応じて独自に行動していました。

フィリピンで労働組合のリーダーの育成に深く関わっていたイエズス会のW・ホーガン神父が香港に異動になりました。それによって、1960年代にSELA(アジアにおける社会経済生活)組織と共に、社会使徒職をより広く、東アジアに広める取り組みが始まりました。

イエズス会の社会センター

ヨハネス・バプティスタ・ヤンセンス総長(1946-1964)の時代には、イエズス会の新しい社会センターが世界中に324か所まで拡大しました。ところが、すでに述べたように、日本には一つもありませんでした。おそらく、そのような使徒職に関わるためのイエズス会員がいなかったか、一人も養成を受けていなかったためです。教育機関の運営に重点が置かれていました。

第2バチカン公会議の『現代世界憲章』の中には、レオ13世(1878-1903)以来発表されてきた歴代教皇の社会回勅の内容が含まれています。つまり、人間社会に関する教会の教えがはっきりと表れています。

カトリック教会の改革のため、1962年に第2バチカン公会議を開始した教皇ヨハネ23世は、世界の人々に向かって2つの新しい回勅『マーテル・エト・マジストラ』(1961)と『パーチェム・イン・テリス(地上の平和)』(1963)を発表しました。両方とも人間社会の不平等、つまり「南北問題」や貧しさと戦争がない「平和」を取り上げて、人間にふさわしい解決の道を提供しています。

カトリック教会は、世界中の危機に対処するためにリフレッシュな空気を必要としていました。日本に来たばかりの頃、私は『地上の平和』の影響力がどれほど強いかを実感し、非常に感銘を受けました。影響力のある日本の朝日新聞は、バチカンが回勅『地上の平和』を発表した直後に、その全文を日本語で掲載しました。

総長ペドロ・アルペ神父(1965-1983)が率いたイエズス会は、「イエズス会の使命の不可欠な部分としての正義の推進」を優先事項として完全に受け入れると公表しています。

また、1960年代初頭、東アジアの植民地諸国の大半は独立して、共産主義への傾向が目立ち、ベトナム戦争は、1975年に共産主義の勝利をもたらしました。

その後、フランスから日本に伝わった反体制運動は、東京大学の影響下で、大学生の間で勢いを増しました。上智大学は、学生だけでなく「革マル」のような共産主義思想の他のグループによって数か月間、部分的に閉鎖されました。大学は、新設された騒乱防止のための機動隊を受け入れ、この深刻な状況を乗り越えました。

社会不安の拡大は、日本の教会、そしてもちろん私たちイエズス会員にとっても、第2バチカン公会議の『現代世界憲章』の呼びかけに従わなければならないという重要な課題に直面することになりました。

日本の新しい社会センター

日本管区に社会センターを開設する必要性が明らかになったものの、それまでの公式回答は常に「場所も、スタッフとなるイエズス会員もいない」というものでした。ところが、事態はまったくの偶然から始まりました。

1980年、上智大学の故エリザベス教授は亡くなる前に、東京中心部の家と土地をイエズス会に遺贈しました。ヨゼフ・ピタウ管区長は、そこに社会センターを設立することを決定し、1981年4月に社会司牧センターが発足しました。管区は3人の若いイエズス会員(ブルクハルト・ヴェクハウス神父、山田経三神父、安藤勇)をスタッフとして派遣しました。最終的に安藤だけが大学から離れ、フルタイムで新しいセンターで働きました。

日本管区の社会センターの起源は、アジア全域のイエズス会組織SELAにあります。SELAは、イエズス会が社会使徒職と呼ぶものを専門としていました。

SELAは、1960年に遡ります。アジア各国で活動していた6人のイエズス会員(うち2人は日本からのロベール・バロン神父と安藤勇)が東京で会合し、社会問題の分野でイエズス会管区間の協力方法を探りました。私たちは自国の状況を振り返り、アジア全域で情報交換と社会活動に関する組織を緊急に作り上げることを決めました。カトリック教会の社会教説に含まれている人間を中心にした強い価値観が、アジア地域ではまだ「知られていない」ことに気づいたのです。

1960年代、上智大学社会経済研究所内にアジア関係研究室が設立できたのは、SELAの活動がすでにアジアで行われていて、イエズス会内で重要と思われ、当時の日本でも必要性があったからです。実際、当時、イエズス会のローマ本部の推進により、世界中の多くの場所で、イエズス会関係の社会センターが作られていました。上智大学のアジア関係研究室では、カトリックの社会教説の講義に加え、日本人学生や教育者を対象にアジア諸国で体験学習プログラムを開催しました。

ベトナム戦争の終結直後(1975年)、ベトナム、ラオス、カンボジアから数十万人のボートピープルが国外に脱出するという新たな出来事が日本にも影響を与えました。結局、日本政府は国内で難民を受け入れようとしない否定的な政策を取りました。それにもかかわらず、1980年代には難民を支援する強い市民運動が起こりました。

SELA組織が積極的に推進したJRS(イエズス会難民サービス)は、早い時期からカンボジア-タイ国境沿いの難民キャンプで活動していました。上智大学はそこで、一年短期のボランティア活動のプログラムを作り、多くの学生を難民キャンプに送りました。

社会司牧センターの活動の歴史

教会の社会教説の推進に加え、第2バチカン公会議やイエズス会総会、特に第32回総会(1974-75)以降の総会の方向性は、新しいセンターの方向性を決める上で大きな助けとなりました。日本の教会の社会的優先事項や日本社会の動向は、センターの活動内容を絞り込む上で役立ちました。

イエズス会には、世界中に多くの社会センターがあったので、私たちはそれらを詳しく調べ、できる限りその方法に倣いました。センター設立前にメンバーが上智大学に所属しながら日本と東アジアで行っていた活動は、新しいセンターで強化されました。

アジア諸国が経済政策を通じて、独自の貧困、抑圧、不正から解放されるように努力していた当時、日本にとっても大きな関心事であって、日本との相互協力の道が開始されました。

初期の具体的な取り組み

すでに述べたように、イエズス会のアジア全域にわたる社会活動は、主にSELA組織を通じて行われました。その一つがベトナムでした。SELAのメンバーは、1971年に戦争中のベトナムを訪問しました。翌年、上智大学のアジア関係研究室は、カリタスジャパンから資金援助を受けて、南ベトナムの農村部で電気プロジェクトとバイク修理の技術支援を開始しました。

1975年に戦争が終わると、何万人ものベトナム人が舟で難民として国を離れました。日本にも数百人が到着しましたが、正式には歓迎されませんでした。しかし、国際的な圧力により、西側諸国に受け入れられることを条件に、日本も少しずつ難民を受け入れました。ところが彼らが滞在できる場所はなく、カリタスジャパンが最初からカトリック系の避難所を提供しました。

当時、カンボジアとタイの国境沿いの難民キャンプには数万人が収容されており、設立されたばかりのJRSが難民の支援を開始しました。上智大学がタイの国境の難民キャンプで大学生向けの短期(1年間)ボランティア・プログラムを始めたことは注目に値します。このプログラムに参加した学生たちは沢山いました。

1980年の夏、アジア関係研究室は、タイ国境の難民キャンプで5週間の調査を行うために、4人のメンバーをタイに派遣しました。それは、難民たちの状況を日本に訴えようとしたからです。

当時、日本は国際難民条約に署名しておらず、ボートピープルの合法的な長期滞在を認めていませんでした。市民団体は非人間的な政策を理由に政府を批判し始めました。社会司牧センターは、大学教授と学生、市民、12人の弁護士と共に法務省と対峙しました。会の名前は「在日インドシナ流民に連帯する市民の会」です。

社会司牧センターは1981年の設立当初から、日本国内だけでなく海外でのボランティア・プログラムも優先し続けていました。いくつか例を挙げてみましょう。

先ほど述べた難民の権利擁護のほかに、カンボジアの地雷の禁止に関する社会啓発キャンペーンを行いました。ノーベル平和賞受賞者で地雷被害者でもあるトゥン・チャンナレット氏がキャンペーンの推進者でした。その対象は、日本にあるイエズス会やその他のミッションスクールの生徒でした。車椅子のトゥン・チャンナレット氏を日本に招き、自身の体験やカンボジアの地雷の状況を語ってもらいました。

「車椅子のトゥン・チャンナレット氏(両膝欠損)が栄光学園を訪れた際、学校行事で自ら舞台に上がり、見ていた生徒たちに強い印象を残しました。当然、カンボジアや地雷、そして自身の地雷被害者としての体験談が生徒たちの心に深く響きました」。(当時の栄光学園校長の感想)

タイとベトナムに関する二つの団体がそれぞれ社会司牧センターから設立されました。

アジアの発展途上国の農村の現状を理解するためにタイに学生を送り、2週間ぐらい農村に滞在させました。1981年に始まったそのプログラムは翌年、RASA(アジアの農村と連帯する会)となり、90年代から独立して、日本に留学するアジアからの学生を中心に奨学金制度を作りました。

ジャパ・ベトナム (JAPA VIETNAM)

1986年から始まった「ドイモイ」ベトナム新政策によって、国家は経済開放を決定しました。したがって日本とベトナムの間には国交が正常化しました。

1990年、東京の社会司牧センターは、ベトナムの新しい状況を見て、かつてベトナムに滞在していたイエズス会宣教師を香港からベトナムに派遣し、海外からの民間協力の可能性を確認しました。その結果を受けて、当時の担当者だった安藤がベトナムに向かい、現地でイエズス会員のメンバーと相談して、これからの協力の可能性や方法について話し合いました。

日本でもよく知られているように、約20年間続いていたベトナムでの戦争は1975年に終わりました。共産主義政権が勝利したすぐあとに、数十万人の国民がボートでベトナムを脱出して難民になりました。当時、不思議だった悲しい出来事でした。

しかし同時に、難民として出国することさえもできずに、ベトナム国内に残って自立しようとしている人たちもたくさんいるはずだと思いました。そこでセンターでは、日本からできる支援プログラムを作って、その計画に賛同する人たちを集めました。

その結果、1991年にJAPA VIETNAM(JApanese group of Private Assistance to VIETNAM)が生まれました。創立以来、34年の間、ジャパ・ベトナムは、より弱い立場の人に役立つ支援を続けています。

解放神学研究会の発足

「解放の神学」は1960年にラテンアメリカで生まれ、コロンビアでのラテンアメリカ司教会議(メデジン、1968年)などを通じて中南米全体に広まりました。1971年に出版されたグスタボ・グティエレスによる『解放の神学』は大きな影響を与えました。

ところが、1980年代に入ると、バチカンは解放の神学に対する懸念を強めるようになりました。ヨゼフ・ラッツィンガー教理省長官(後のベネディクト16世教皇)の時代、1984年と1985年に、バチカンから解放の神学に関する2つの文書が出版され、その危険性が警告されました。

センターの支援により、1983~1994年の11年間、25人の司祭、神学生、プロテスタント、そして信徒が毎月、解放の神学を学びました(1985年11月、岩波現代選書よりグスタボ・グティエレス著『解放の神学』の日本語訳が出版。センターの関望と山田経三神父が翻訳)。

1988年、下関労働教育センター、大阪・釜ヶ崎の旅路の里、東京の社会司牧センターの3か所を合わせて社会司牧委員会が設立されました。

当初、東南アジアで活動を続けるSELA本部はマニラに置かれていました。その後、SELAの尽力により東アジアでJRSが誕生しました。ところが1980年代にはSELAの活動は停滞し、安藤が事務局長に就任し、東京の社会司牧センターが本部となりました。1992年にSELAのアジアにおける活動は中止になりました。

東京センターのネットワーク

1990年以降、東京の社会司牧センターは日本の教会の「正義と平和協議会」と連携し、セミナーを開催してカトリックの社会教説を広めました。隣の韓国が軍事政権による困難な時期には、韓国のキリスト教団体と協力して、日本で人権擁護活動に関する大衆運動を推進しました。

「1992年に助祭研修生として社会司牧センターに1年間滞在した際、ジャパ・ベトナムの事務局での経験から、センターは国際援助NGO関係者同士の交流の場であることを実感しました」。(あるフランシスコ会員の証言)

最後に、当時のアドルフォ・ニコラス神父のセンターに対する思いを簡単に紹介したいと思います。

「センターの本当の顔は“人々”です。センターは、数え切れないほど多くの人々や団体と繋がりながら、黙々と働き続けます。私がセンターに関わってきた数年間で、センターと繋がりのある人、協力する人など、名前も顔も、活動 分野も覚えきれないほど多くの人々と出会いました。奉仕、協力、ネットワーク作りは、必ずしもうまくいくとは限りません。センターの無形で優れた特質は、新しいテーマ、新たな問題、課題にオープンであり、適応し、変化する能力を持っていることです。私は、センターが新しい方向性を取り、神学と霊性の新たな深みを探求するのを目撃しました」(2007年3月1日)。

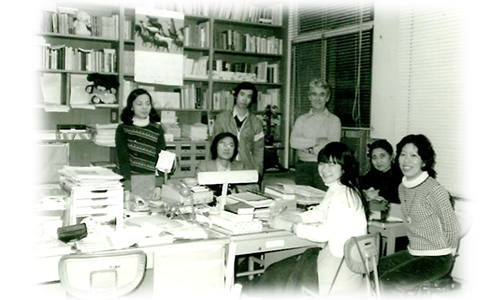

| 80年代の社会司牧センター(新宿区河田町にあった頃) |

イエズス会社会司牧センターは東京の中心部に位置し、日本管区と緊密に連携してきました。「正義の促進」という方針を強く支持してきました。センターの主な役割は、さまざまな方法で人々に「奉仕」することで、現代日本社会の現状の分析や、私たちがどうすれば今の人間社会と関係する方法を模索できるかをいつも探し求めています。

センターのもう一つの特徴は、国際的な視点を持っていることでしょう。この点では、東京にあることが間違いなく有利に働いています。センターは設立以来、発展途上国の深刻な貧困に関心を持ち、貧困を軽減するための小規模なプログラムを実施してきました。その活動は東南アジア、特にタイ、ベトナム、カンボジアに集中しています。これらの活動は、これまで何度もこの「社会司牧通信」で紹介されてきました。

刊行物として、社会使徒書簡(SAL)は1983年3月31日の第29号をもって廃刊となりましたが、1984年5月から「社会司牧通信」として再発行されました。山田経三神父は「アジアの声」を出版しました。

【追悼】 木邨健三さんを偲んで

ボネット ビセンテ SJ

イエズス会社会司牧センタースタッフ

木邨健三さんが、昨年の12月8日に亡くなりました。97歳でした。彼は、カトリック教会の「正義と平和協議会」の事務局長を務めた期間(1991年3月~2004年3月)を含めて、社会問題にかかわって長く活動しました。その社会問題とは、「戦争責任」、「靖国問題」、2000年より以前の「外国人登録法」、「部落差別問題」などでした。

私の記憶は定かではありませんが、木邨さんに初めて会ったのは、名古屋の相馬司教の講演会か研究会であったと思います。しかし忘れられないのは、1987年からの13年間です。

私は1986年に、当時の外国人登録法によって定められていた指紋押捺を、人権に反する規則であるという理由で拒否しました。なぜなら、指紋の押捺を強制されるのは犯罪の容疑者であり、その義務がすべての外国人に課せられたのは、戦後日本に残った韓国・朝鮮人を抑制するためだったからです。そして、指紋押捺を拒否したことで翌1987年、入国管理事務所において、在留許可の更新のために書類を提出したところ、不許可と決定されました。私は「不法滞在者」にされて、日本から強制的に退去させる手続きが始められたのです。

そのときから13年間、外国人登録法が一部改善され、指紋押捺の義務がなくなって、私の在留許可が再び下りた2000年まで、木邨さんはずっと私を支援するために、講演会やその他の会合を開いた大学の教授や学生などのグループに加わっていました。

木邨さんが亡くなったということを聞いて、あの 13年間のことを改めて感謝しながら、彼のご冥福をお祈りいたします。