長生炭鉱の悲劇を世界の平和につなげる

大曲 信介

カトリック宇部教会信徒

長生炭鉱の水非常(水没事故)について、マスコミの注目が集まっている。昨年10月26日の「坑口あけたぞ!」の集会、今年2月1日の「追悼式」には地方の新聞社やテレビ局だけでなく、中央からも多くの報道陣が集まっていた。国会でも野党議員から、韓国への遺骨返還について質問がなされるほどだ。

34年前にこの問題に関わりながら、途中でケツを割ってしまった忸怩たる思いを抱きながらこの文章を書く。

筆者の住む山口県宇部市はかつて炭鉱で栄えた町であった。その炭鉱も九州や北海道の炭鉱とは違って海底炭鉱であった。炭鉱夫たちが掘り進めて行く坑道のその上は海なのだ。今でも、ピーヤと呼ばれる空気孔が2本、海辺には場違いという感じで立っていて、当時を忍ばせる遺構なのだが、気に留める人は少ない。

1942年2月3日、悲劇は起こった。水没事故が起こり、183名が亡くなった。うち朝鮮半島出身者が136名、日本人が47名。彼らの遺骨は未だに海底に取り残されたままだ。

2025年1月11日、広島教区正義と平和推進デスク(和田里眞弓デスク長)は「平和を創る人々の集い」を開催し、教区内の正義と平和に関心のある人たちを集め、長生炭鉱の学習会を行った。参加者は30名ほど。学習会では「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」(以下「水非常の会」)の共同代表である井上洋子さんを講師に招き、現地でお話を聞いた。井上さんは、この水没事故が人災であったこと、何より人権の問題であることを具体的にわかりやすく話してくださった。

「水非常の会」は朝鮮半島出身の犠牲者の遺族を招き、毎年追悼式を行っている。2013年には市民の寄付を集めて「長生炭鉱追悼ひろば」を整備し、新たな追悼碑を建立した。「新たな」というのは、事故の慰霊碑はすでにあったのだが、朝鮮人犠牲者について全く触れていなかったからだ。追悼ひろばには2本の碑が立っていて、一つには「日本人犠牲者」、もう一つには「強制連行 韓国・朝鮮人犠牲者」と記してある。

井上さんは「募集」という名の「強制連行」だとう。野良で働いていた人や町を歩いている人を強引に、「人狩り」をするように連れて来ることだけが「強制連行」ではない。貧しい朝鮮半島の農夫や労働者たちが、生き延びようとして「募集」に応じたのだ。「募集」に応じたその先は、まともに賃金が支払われない「強制労働」であり、壁に囲まれた「収容所」であった。

朝鮮半島の人たちが、生まれた土地で暮らせない状況を作った責任の大部分は日本にある。明治以降、日本の植民地政策が朝鮮半島の人々に加えた数々の非道な行いを、日本人は知らねばならない。朝鮮の人々から土地を奪い、利権を奪い、命を奪い、国を奪い、あげく名前を奪い、言葉を奪い、神社参拝までも強要した。これが逆の立場だったらどうだろうか。それを想像できる日本人が、今どれほどいるだろうか。

井上さんは「水非常の会」と韓国遺族会との齟齬についても話してくださった。一つは、碑に刻まれた「強制連行」という言葉。これは遺族会の要望によるものだった。「強制連行」という言葉を使うことで、問題が起こるかもしれない。しかし、強制連行という言葉を前述のように捉えれば、遺族会の意向を拒否する理由はない。あくまで「公募」だと言い張る向きには、その実体を知ってから、反論を願いたい。

もう一つは、新たな追悼碑が完成した時に、韓国側から「もうこれでこの運動は終わりじゃないでしょうね。遺骨はまだ残されていますが」と問われたことだ。「水非常の会」も活動を始めてすでに20年を経過していた。もうこの辺で終わりにしたいという気持ちもないわけではなかった。その時、当時の日本側代表、故山口武信先生が病床から起き上がって、追悼式会場まで足を運び、「遺骨を探しましょう」と言われたことで今日がある、と井上さんは感慨深げに述べられた。

思えば私は、高校演劇の顧問同士の縁で、会の発起人である山口先生に誘われて、「水非常の会」の最初の集まりに参加したのだった。日本キリスト教団の宇部教会であったその集まりで、戦前・戦中に朝鮮から日本へ渡った労働者の人数を記した資料をもらった記憶がある。

その後、新しい慰霊碑を作る資金を捻出するために新井英一のライブを開催したが、年が若いという理由にもならない理由で、筆者は実行委員長に祭り上げられてしまった。その時、このライブが終わったら、ピーヤの見える堤防に、朝鮮からの労働者が今も海の底に眠っているという説明のある新しい慰霊碑が、すぐにでもできるものと思っていた。遺骨を収集するという考えもなかった。技術面でも資金面でも困難なことは目に見えている。「骨はもう海水に溶けてしまっているかもしれない」と、山口先生ももらされたことがあった。

新井英一のライブが終わって、自分は会を離れた。意識的にではなく、なんとなくだ。自分の仕事も忙しかったからか。もう30年近くも前の話だ。今思うことは、始めた運動の終わりはいつなのか、どこが目的地なのか、当時の自分には見極めがついていなかったということだ。

自分の勤めていたサビエル高校は1986年に、韓国釜山市の聖母女子高校と姉妹縁組を結んだ。その交流担当を、教員を辞めるまで続けたが、来日した姉妹校の生徒たちを長生炭鉱の跡地に案内したこともある。昨年も後任の教員が中井淳神父とともに、聖母の生徒たちを案内してくれた。また、姉妹校とは別に、韓国の青年たちが我が家にホームステイをする機会が何度かあった。ある青年が言った。「どうして遺骨を探して、遺族の元に送り返さないのか」。それができない事情をへたくそな英語で説明したが、何か苦いものが胸に残った。自分が遺族の立場なら、という考えがすっぽりと抜け落ちていたのだ。

ハンナ・アーレントが「憐れみ」と「共感」は違うと言っている。憐れみは一般化された他者の苦難に向けられる情念、共感は「他者の受苦に感応する受動的な心の動き」だと言う。人の痛みをそっくりそのまま痛むことはできないにしても、ある程度、かなりの程度、人の苦しみを自分のこととして苦しむ――孟子ならそれを「惻隠(そくいん)の情」と言うのだろう――のだ。それが他者の関心を呼び起こし、運動となって社会を変えていくという希望をアーレントは抱く。

今の自分に問われているのは、誰に(何に)対してどれだけ本気で共苦しているか、ということだ。この問いは主イエスとの対話のうちになされなければならない。主は私たちの苦しみをともに苦しんでくださる、と信じるのだから。

核兵器のない世界に向かって

~母が語る長崎被爆証言と日本被団協の結成~

和田 征子

日本原水爆被害者団体協議会 (日本被団協) 事務局次長

――2024年のノーベル平和賞を受賞した日本被団協から和田征子さんをお呼びして、2025年1月18日に「原爆投下からノーベル平和賞まで ~そして、これから~」と題した講演会を行った。和田さんのお話から、長崎での被爆体験と被団協の結成についての部分を抜粋して紹介する。 (文責 : 柳川)

母が語る被爆証言

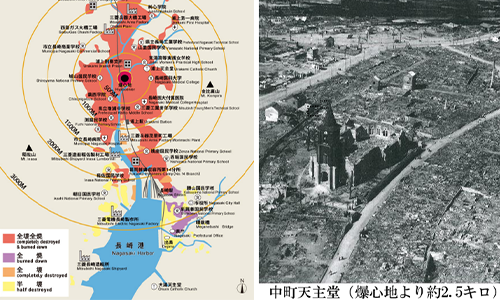

私は、長崎の市内で被爆しました。爆心地から2.9kmのところです。広島は平野ですので、原爆の被害が同心円状にパーっと広がっていきました。けれども、長崎は山に囲まれた細長い地形ですので、同じ距離にいても何かの陰に隠れて助かった人もいます。実際、金比羅山という山があり、私たちはその山の陰になった住宅街に暮らしていました(地図の紫のエリア)。

1945年8月9日、私は1歳10ヶ月でした。11時2分でしたので、母はお昼の用意をしておりました。お米がなかった時代ですから、「代用食」の何かでした。私は表で一人で遊んでいたそうです。「お外は暑いからお家に入りなさい」と母が声をかけて、家に入りました。

それからどのくらいの経過があったかということは全然分かりません。今、こういうことを話さなきゃいけない立場になって、もう少し細かに、時系列とかを母にちゃんと聞いていればよかったと思うんですが、とにかく、しばらくしたら大きな音がしました。そして、気が付いた時には家の中に――家は倒れはしませんでしたが――ガラスだとか障子だとかが粉々になって 1尺ぐらい(約30cm)積もったというんです。土壁も壊れました。そして家の外にはオレンジ色の煙が漂っていて、そのスモッグで向かいの家も見えないぐらいだったということを言っておりました。

しばらくするとうちの母は、金比羅山から下ってくる人のぎょっとするような列を見ました。被爆して、火の海で逃げようがないから山越えをして、こちら側に逃げてくる人たちの列があったんだそうです。着ているものがない、身に着けているものがほとんどない、男か女かも分からないような人たちや、黒焦げになったような、血で頭の毛が固まって角のようになった人たちが、よろめきながら山から下りてくる光景を見たと言っておりました。その人たちがどうやってここまでたどり着いたかもわかりませんし、途中で息絶えて亡くなった方もたくさんいらっしゃるでしょう。

うちの家の裏庭に井戸がありました。怪我をしたたくさんの人たちが水を求めてやってこられるわけです。そこで、24歳だった母は私を背負って、その人たちの手当て――なんてできず、ただ傷を洗って、古布を包帯代わりに巻いてあげただけですが――をしました。古布は日頃から前もって熱湯消毒をして、沢山ためておいたものでした。当時の市民生活の中での姿勢を感じます。一体どれだけの人の傷を洗ったか……。その人たちがどうやって後で生き延びられたかは、知る由もないことです。そんな傷を負われたから、きっと長くは生きられなかったかもしれません。ですけど、24歳の母はよくやったなと思います。今考えたら、私にはとてもそんなことはできなかったという風に思います。

私の家のお隣は、火事の延焼を止めるために前もって建物を破壊しておく「建物疎開」ということで、空き地になっておりました。ゴミ車(大八車)を引いて、道端に落ちている遺体を拾ってそれにポンポン投げ入れると、人形のように手足が出てくる格好です。そうして集めた遺体を空き地に放り投げて、そこで荼毘に付す。毎日それが続くんです。うちはお隣ですから、その臭いたるや……。

でも、毎日そういうものを見ていると、今日は多かった、今日は少なかったね、という感覚しかなくなっていくんです。可哀想だとか気の毒だとか、悲しいとか怖いとかいう感覚が麻痺してくるんです。もう何も感じなくなっていく中で、「人はゴミのように焼かれるために生まれてきたんではない!」ってうちの母はいつも言っておりました。だけど本当に、戦争が起こると人間性は麻痺してしまう、何とも思わなくなってしまうということでしょう。

8月15日のことです。近くの専門学校に臨時の救護所ができていました。うちの母は、若いからということでそこに手伝いに行かされたそうです。講堂いっぱいに寝かされている怪我人、火傷の人たちがたくさんいるわけです。お医者様の後をついて消毒液を持っていく役目でした。だけどあまりにひどい状況に、母は気絶してしまったそうです。当時は医薬品も何もかも十分じゃないですね。病院もたくさん被爆しましたし、お医者様も看護師さんも大勢亡くなっている。そういう状況の時だから、落としてはいけないと思って消毒液を渡して気絶をしたって言っていました。

そして気が付いたらもうそのお医者様から「こげん看護婦はいらん!」と言われて、ほうきを渡されたそうです。何をしたかというと、体に付いているウジ虫を掃く。床に落ちた大量のウジ虫を掃き集める。今はハエが1匹いただけでも大騒ぎですけれども、当時は傷口にハエがたかって黒だかりがするような状況で、卵を産み、それがウジ虫になる状態でした。うちの母は、あんな大きな(親指大の)、そして大量のウジ虫を見ることはもうないだろうと言っていました。

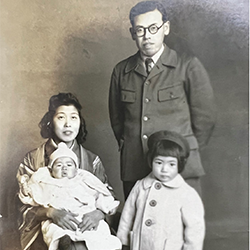

これは2歳の時のお正月です(前列中央)。家は壊れましたけれども焼けなかったから、ちょっとちゃんとした格好をしているような感じがいたします。近所のお姉さんたちと写っています。この場所で遺体をいっぱい焼いたんです。今だったら考えられないようなことですけれど、遺体をいっぱい焼いたところで私たちは暮らしました。周りにちょっと見えている山々はみんな茶色で、熱線でやられてまだ色が変わっていたと思います。

アメリカ軍は原爆と一緒にラジオゾンデというセンサーを落としました。原爆の熱線だとか爆風を計測する機械です。長崎駅の近くに住んでいた、母のお友だちは、繭玉のようにふわふわ落ちてきたのを見たと言っていました。それが何なのかは、後になって知ったわけです。

キノコ雲の下で起こったこと、それぞれの人の一人ひとりの生活、一人ひとりの家族に何が起こったのか、そして何よりも命の大事さを、アメリカ軍は何も伝えなかったのか。毎年8月になると、いつも臭いと共にそういうことを思い出すと、母は語っておりました。

普通の家族である私たちは、一見平穏な生活をしておりました。4歳の時に、弟も生まれました。周りの人たちと違って家があり、外傷もそんなに受けることはなかったですけれど、亡くなった方はごまんといる状態の中で、被爆者たちはどんなに大変な暮らしを送っていたでしょうか。

被爆者運動の歴史と日本被団協の誕生

戦後間もなく、マンハッタン計画という原爆開発の責任者であったトーマス・ファーレル准将が日本にやってきて記者会見をしました。原爆で死ぬべき者は皆死んでしまったので、放射能で苦しむ者は誰もいない、という風に言いました。

それを受けて、母が行っていたような救護所なんかもみんな閉鎖されてしまいました。日本は敗戦国としてアメリカの占領下にありましたから、アメリカが言う通りにしなければいけない。みんな閉鎖されて、そしてお医者様もたくさんの方が亡くなっているから、病院も十分な手当てができるようなところはほとんどないわけです。自分たちで、家族でやらなければいけない状況が続いたわけです。たくさんの人が苦しみました。見捨てられました。何の手当ても補償もないままに過ごさなければいけなかったのです。

そして9年経って、ビキニ環礁での水爆実験がありました。たくさんのマグロ漁船が被爆しました。当時はまだテレビが十分ではなかったので、映画のニュースなんかを見ておりました。ガイガーカウンターでマグロの放射線量を測るガガガという音が今も耳に残っています。そういうマグロはみんな廃棄されてしまいました。これで日本人の放射能に対する意識が変わり、第五福竜丸の無線長、久保山愛吉さんが亡くなったことによって、放射能が本当に怖いものだという意識が高まってきて、そして署名活動が起こりました。

日本全国、野火のように、燎原の火のようにバーっと広まって、3千万という署名があっという間に集まりました。今まで隠れるようにして暮らしていた被爆者――という言葉はまだなかったかもしれません――、怪我に苦しみ病気に苦しみ、そのために働くこともできない、貧困に苦しみ何の手当てもない、医療のことも何にもない、そういう中で本当に片隅に追いやられるようにして生活していた被爆者たちが、やっと表に出てきて自分たちの声を聞いてもらおうということになったのが署名運動の力なんです。

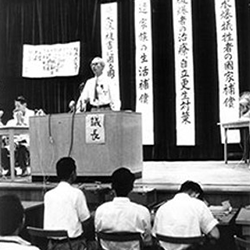

第1回の原水爆世界大会は広島で始まりました。そして第2回目の大会の時(1956年、長崎)に、日本被団協が設立されました。被爆から11年も経ってからのことです。この時の結成宣言、「世界への挨拶」という声明の中で、「自分たちがここに集まったのは、ただ自分たちの悲しみとか苦しみを聞いてもらうためではないんだ。とにかく自分たちがやってきたこと、自分たちが経験してきたことそれをみんなに伝えなきゃいけない。自らを救うとともに、自分たちの体験を通して人類の危機を救うんだ」とあります。「人類の危機を救う」ってちょっとオーバーじゃないかって思いますけど、今考えるとそれが現実のものになるかもしれないという思いがあります。

それと同時に、まだ自分たちの傷や、いろんな状況にまだ生身の痛み、ヒリヒリするような思いがあったと思います。だけどそういう時に、一人ひとりの名もなき被爆者たちが集まって自分たちの声を聞いてもらおうと宣言をして設立したのです。私はその高邁な、本当に高い志を掲げて始めた被爆者の運動、被団協の始まりに、これを読むたびに、胸が熱くなるような思いがいたします。

キリスト者としての平和への想い

それからもう69年近くやってきたことですから、もう諦めません。いざとなったら核のボタンを押すとか核シェアリングだとか核軍備だといった話が出てきていますが、そんなことが許されますか? 自分のこととして、子どもや孫たちにずっと続くものとして考えなければなりません。

何にもないような、誰もいないような原子野(アトミック・フィールド)を想像していただきたい。そういう世界になってはいけないと思います。心の中に起こるものは色々なものがありますが、皆が本当に願うことは平和なんですよ。そのための話し合いを続けてもらいたいと思います。

国会議員というのは国民の生命・財産を守るために政治家になられた。去年、議員の懇談会の時にも言いましたが、「デシジョンメーカー(決定を下す人たち)は、ピースメーカー(平和をつくりだす者)であるべき」なんです。そのために働かずに、何のために働くんですか。平和があるからすべてのものがうまくいくんです。決定を下す時に、本当にそれが正しいか、――宗教的になってすみませんが――何がキリストの「み旨」なのかということを考えていただきたいと思います。

だから「記憶する」ということは、「キリストの聖餐を思い出す」ことに繋がると私は思っているんですね。それをいただくことによって正されるというような思いがあるんです。記憶するというのは、十字架を覚える、何のために主が十字架にかかられたか、それを思い出すために、私たちは聖餐をいただいているのですから。

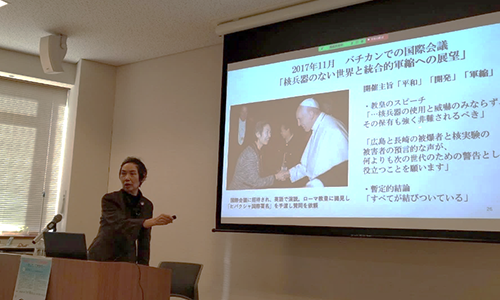

※和田征子さんが、2017年11月に開催されたバチカンの国際会議に招かれて出席した様子は、「社会司牧通信」第199号(2018年2月)に掲載しています。

日本の近現代史を学ぶ書籍紹介シリーズ 【2】

日清・日露戦争とその時代

編集部

一番コンパクトにまとめられているのは、前号(240号)で紹介した、原田敬一『日清・日露戦争』岩波新書であるが、三好千春さんのアドバイスを新たに受けて、さまざまな観点から深く取り上げている書物を紹介する。

1) 原田敬一 『戦争の日本史19 日清戦争』 吉川弘文館 2008年

目次

プロローグ 日清戦争をめぐる神話 / 第1章 日清戦争への道 / 第2章 朝鮮の占領 / 第3章 清国本土への侵入 / 第4章 決戦準備・講和・台湾征服戦争 / エピローグ 日清戦争がアジアにもたらしたもの

著者は3つの面から日清戦争をとらえている。①軍事闘争としての日清戦争は、日本の朝鮮への戦争として始まり、台湾征服戦争の完遂で終わる。②外交闘争としては、清国と朝鮮国との開戦外交で始まり、最後に三国干渉を迎えて、日本の外交は失敗に終わる。③民衆抑圧闘争としては、東学党農民戦争や旅順、そして台湾における虐殺や、戦争中の略奪などで、民衆との対立が生まれる。この3つの面が、その後の日本の東アジアに対して侵略する方向性を規定しているとする。

2) 佐谷眞木人 『日清戦争 「国民」の誕生』 講談社現代新書 2009年

目次

はじめに 歴史の断層 / 第1章 征韓論ふたたび / 第2章 戦争はどう伝えられたか / 第3章 死んでもラッパを口から離しませんでした / 第4章 川上音二郎の日清戦争 / 第5章 熱狂する人びと、祝捷の空間 / 第6章 遊戯・学校・軍隊 / 第7章 死者のゆくえ、日本の位置 / むすびに ナショナリズムのねじれ

日清戦争を、政治とメディアによって形成された「巨大な祝宴」としてとらえ、その後のアジアに対する優越意識や西欧に対する対抗意識を持つ「国民」を形成していく起点としてとらえている。

3) 大谷正 『日清戦争 近代日本初の対外戦争の実像』 中公新書 2014年

目次

第1章 戦争前夜の東アジア / 第2章 朝鮮への出兵から日清開戦へ / 第3章 朝鮮半島の占領 / 第4章 中国領土内への侵攻 / 第5章 戦争体験と「国民」の形成 / 第6章 下関講和条約と台湾侵攻 / 終章 日清戦争とは何だったのか

日清戦争で日本は軍事的に勝利しながらも、虐殺などで朝鮮の人々の抗日運動を招いたり、敗北した中国がロシアに接近し始め、日本とロシアの関係が悪化したりするなど、戦略的には敗北したことを様々な角度から明らかにする。また、日本は兵站と補給を軽視して、多くの兵士や軍属を死に追いやったことも指摘している。

4) 中塚明 『歴史の偽造をただす 戦史から消された日本軍の「朝鮮王宮占領」』 高文研 2013年

目次

第1章 百年目の発見──福島県立図書館「佐藤文庫」『日清戦史』草案から / 第2章 朝鮮王宮占領の実相──目的・計画・実行 / 第3章 偽造される戦史──「日露戦史編纂綱領」 / 第4章 偽造と忘却の構造──戦争報道の統制と作られた常識 / 第5章 生きつづける歴史の偽造──「日清・日露戦争では日本軍は国際法をよく守った」は本当か / 第6章 朝鮮人は忘れない──朝鮮の抗日蜂起と日本軍の討伐 / 第7章 「愛国」を騙る亡国の歴史観──いまにつづく歴史偽造の後遺症

著者は福島県の佐藤文庫で、旧日本陸軍参謀本部編『明治二十七八年日清戦史』の草稿を発見した。それは実際に公刊された戦史と比較すると、記述に食い違いがあった。すなわち、日清戦争における最初の日本軍の武力行使である朝鮮王宮(景福宮)占領は、公刊戦史や当日の公使の公電、そして軍検閲を経た新聞記事では、朝鮮兵からの発砲への応戦による小規模な衝突であったかのように記述されたが、草稿の詳細な記述によれば、欧米を納得させる開戦の口実探しと徴発の便宜のために、公使と軍が結託して事前に極秘の作戦計画を立て、実行に移した、数時間にわたる戦闘であった。その問題を出発点として、歴史の偽造の問題に迫る。

5) 中塚明 井上勝生 朴孟洙 『東学農民戦争と日本 もう一つの日清戦争』 新版 高文研 2024年

目次

第1章 日清戦争をめぐる歴史の記憶 / 第2章 東学農民戦争はどうして起こったのか / 第3章 日本軍最初のジェノサイド作戦 / 第4章 東学農民戦争の歴史をあるく / 第5章 東学農民革命と現代韓国

「川上兵站総監より電報あり。東学党に対する処置は厳烈なるを要す。向後悉く殺戮すべしと。」1894年10月27日に仁川(インチョン)兵站監部に届いた電報に基づいた日本軍の行動は、日清戦争最大の犠牲を朝鮮半島に住む人々にもたらした。その入門書として優れている。ただし、新版は旧版と比べて、あとがきが8ページ加わっただけである。

6) 井上勝生 『明治日本の植民地支配 北海道から朝鮮へ』 岩波書店 2013年

目次

第1章「東学党首魁」の遺骨を追って / 第2章 東学農民戦争―東学農民軍と討伐隊 / 第3章 北海道と朝鮮とアイヌ民族―植民学の新天地を求めて / 第4章 東学農民戦争と日本人

1995年、北海道大学で段ボール箱に古新聞紙に包まれた6体の頭蓋骨が見つかり、その一つに「韓国東学党首魁ノ首級ナリト云フ 佐藤政次郎氏ヨリ」と直に墨書されていた。また書付には、佐藤が珍島(チンド)視察に際して、採集したと書かれていた。佐藤は札幌農学校を卒業し、韓国統監府勧業模範場木浦(モッポ)出張所で日本に出荷する綿花栽培所所長をしていたことがある。その出張所のもとに珍島綿花試験場が置かれていた。日清戦争の後である。その頃佐藤は珍島に行き、頭蓋骨採集に関わったのであろう。本書は、東学農民戦争について述べるとともに、新渡戸稲造などが札幌農学校で教えた植民政策やアイヌ政策とは何だったのかとも問う。

7) 愼蒼宇 『朝鮮植民地戦争 甲午農民戦争から関東大震災まで』 有志舎 2024年

目次

序章 朝鮮植民地戦争とは何か / 第1章 朝鮮王朝時代における民衆反乱の鎮圧と刑罰―「賊徒」と「良民」をめぐって / 第2章 朝鮮植民地戦争の時代 / 第3章 蓄積された植民地戦争経験①―その理論と手法 / 第4章 蓄積された植民地戦争経験②―日本軍隊の植民地戦争経験 / 第5章 義兵と朝鮮社会 / 第6章 「不穏」から「騒擾」への予兆―武断政治期後半における兵站保護と朝鮮民衆 / 第7章 関東大震災時の朝鮮人虐殺―発揮された植民地戦争経験 /終章 終わらない朝鮮植民地戦争

日本と朝鮮には、日本の圧倒的な軍事力とそれに対する抵抗の間に、戦闘状態があった。1875年の江華島事件に端を発し、本格的には甲午農民戦争、日露戦争、義兵戦争、三・一独立運動、シベリア戦争と間島(カンド)虐殺、関東大震災での虐殺、満州抗日戦争と続く。この植民地戦争に加わったのは、軍隊と警察、民族運動家だけではない。日本民衆や銃後にある日本社会、朝鮮民衆やその背後にある複雑に分断された朝鮮社会がどのような状態にあったかを問いかける。

8) 山田朗 『戦争の日本史20 世界史の中の日露戦争』吉川弘文館 2009年

目次

プロローグ 戦争と情報 / 第1章 日露戦争への道 / 第2章 ロシア地上軍撃破と制海権確保のための戦い / 第3章 陸海での決戦と戦争の終結 / 第4章 日露戦争の世界史的意味 / 第5章 日露戦争と日本軍 / エピローグ 戦争による歴史観の変容

日露戦争は多くの人命を失い、多大な犠牲を払った戦いの連続であった。しかし同盟国はじめ欧米列強による「日本びいき」の報道は、人びとを戦争強硬論へと突き動かしていった。本書は、各国報道が当事国のみならず世界に与えた影響を検証する。また著者は失敗の教訓を重視する。日本軍は失敗の連続であったが、ロシア軍はさらに重大な失敗を重ねて、個々の戦闘で日本軍が勝利するに至る。その後の歴史で、失敗の教訓を生かすことができたかを問う。

9) 金文子 『日露戦争と大韓帝国 日露開戦の「定説」をくつがえす』 高文研 2014年

目次

序章 日露開戦前史―電信支配から始まる日本の韓国侵略 / 第1章 大韓帝国の中立宣言と日韓議定書―中立宣言を蹂躙した日本の外交と軍事 / 第2章 日本が仕掛けた日露開戦―ロシアの回答書を抑留する / 第3章 すり替えられた日露開戦の第一砲火―海軍大臣・山本権兵衛の電報改竄とその行方 / 第4章 旅順艦隊「行方不明」電報の正体―海軍大臣・山本権兵衛の開戦誘導策 / 第5章 陸海軍の対立と合意―ソウル占領陸軍部隊の極秘輸送作戦 / 第6章 日本海軍の通信戦略―韓国沿岸ニ於テハ国際法規ヲ重視スルヲ要セズ(山本権兵衛) / 第7章 秘匿された韓国侵略戦争―日露戦争は鎮海湾の占領から始まった / 第8章 「日本海海戦」とリヤンコ島(現・竹島=独島)―朝鮮海峡の戦略封鎖とX点 / 終章 万国平和会議への道―大韓帝国の皇帝と外交官たち

日露戦争勃発について従来の通説が、日露交渉のもつれから、あるいはロシアの圧力に対して止むを得ず、といった受身的ないしは防衛的なとらえ方だったのに対し、山本権兵衛海軍大臣の主導によって日本側から仕掛けた戦争だったこと、また日本海軍が当時のハイテクだった電信を、作戦準備・実行の生命線ととらえ、鬱陵(ウルルン)島から朝鮮半島南部、そして長崎へと電信線を敷設させて通信網を整備していたこと、その上で、ロシアの旅順艦隊を壊滅させたあと、やってくるバルチック艦隊との主戦場については初めから朝鮮海峡に設定し、そのあとウラジオストックへと向かうに違いない残存艦隊を迎え撃つ第二戦場を、欝陵島とリヤンコ島周辺に設定、そのため日本海海戦の4カ月前の1905年1月、この作戦をより完全なものにする目的で、リヤンコ島を日本領に組み込むことを閣議決定し、名前を「竹島」としたことなどを、史料を挙げて解説する。

10) 中塚明 安川寿之輔 醍醐聰 『NHKドラマ「坂の上の雲」の歴史認識を問う 日清戦争の虚構と真実』 高文研 2010年

目次

第1章 明治の日本ははたして「少年の国」だったのか / 第2章 日清戦争ははたして「祖国防衛戦争」だったのか / 第3章 伊藤博文は「臆病なほどの平和主義者」だったのか / 第4章 東郷平八郎はなぜ「高陞号」を撃沈したのか / 第5章 NHKドラマ「坂の上の雲」が描かなかったものは何か / 第6章 日本は下関講和会議で何を得たのか / 第7章 秋山好古の尊敬する福沢諭吉は、はたして「一身独立」を説いたのか / 第8章 いま「坂の上の雲」を制作・放送するNHKの社会的責任

本書は、司馬遼太郎の『坂の上の雲』をドラマ化したNHK番組の内容、戦争の何を描き、何を描かなかったかという歴史観に対して、疑問を投じ、警鐘を鳴らそうとする人々によって企画された。

11) 渡辺延志 『日清・日露戦史の真実 『坂の上の雲』と日本人の歴史観』 筑摩書房 2022年

目次

第1章 「日清戦史決定草案」 / 第2章 追加部隊の派遣 / 第3章 平壌を目指す / 第4章 平壌の攻防 / 第5章 掲げられた白旗の阜 / 第6章 『日露戦史』の編纂 / 第7章 陸軍にとっての戦史

『日清戦史』草稿の不都合な事実はなぜ隠蔽されたか。『日露戦史』でもなされた戦史改竄が遺した禍根と、『坂の上の雲』で形成された日本人の歴史観を問い直す。

12) 小川原正道 『近代日本の戦争と宗教』 講談社選書メチエ 2010年

目次

第1章 戊辰戦争と宗教──権力交代劇の狭間で(戦争と本願寺など) / 第2章 台湾出兵──初めての海外派兵と軍資献納(初の海外派兵と大教院など) / 第3章 西南戦争──日本最後の内戦の中で(戦争下における真宗など) / 第4章 日清戦争──アジアの大国との決戦と軍事支援(キリスト教界の協力と戦争観など) / 第5章 日露戦争──列強との対決と「団結」 (ロシア正教迫害問題の発生と正教側の対応、キリスト教界と非戦の声など)

近代日本のあゆみには、戦争がともなっていた。その戦争に対して、神社界、仏教界、キリスト教界は、いかなる反応をみせたのか。従軍布教や軍資金の提供といった積極的な協力姿勢や、反戦論・非戦論などの否定的姿勢の実態を描く。残念ながらカトリック教会については言及していない。

13) 森万佑子 『韓国併合 大韓帝国の成立から崩壊まで』 中公新書 2022年

目次

序章 中華秩序のなかの朝鮮王朝 / 第1章 真の独立国家へ― 一八九四~九五年 / 第2章 朝鮮王朝から大韓帝国へ― 一八九五~九七年 / 第3章 新国家像の模索―皇帝と知識人の協和と不和 / 第4章 大韓帝国の時代―皇帝統治の現実と限界/ 第5章 保護国への道程―日露戦争前夜から開戦のなかで / 第6章 第二次日韓協約の締結―統監府設置、保護国化 / 第7章 大韓帝国の抵抗と終焉― 一九一〇年八月の併合へ / 終章 韓国併合をめぐる論争―歴史学と国際法

日本が朝鮮・大韓帝国への支配を強めていく過程で結んだ五つの条約・取り決め(日韓議定書、第一次・第二次・第三次日韓協約、韓国併合条約)を取り上げ、日韓間のやり取りを整理し、史料を通して日本による支配が進められた過程を示している。日本側からのみならず、大韓帝国首脳の視点からも併合の道筋を描いている。併合をめぐる歴史認識に関わる論争、条約等の有効・無効をめぐる日韓の理解の相違も紹介されている。

14) 糟谷憲一 『朝鮮半島を日本が領土とした時代』新日本出版社 2020年

目次

第一部 朝鮮の開国・開化と日本の朝鮮侵略政策

第1章 一九世紀半ばの朝鮮 / 第2章 朝鮮の開国・開化と日本 / 第3章 朝鮮の植民地化

第二部 植民地支配下の朝鮮

第4章 武断政治と三・一独立運動 / 第5章 「文化政治」から農村振興運動へ / 第6章 皇国臣民化政策下の朝鮮 / 第7章 植民地からの解放と植民地支配清算の課題

日本の朝鮮統治は遅れていた朝鮮を開発するのに役立った、朝鮮に対してよいこともしたのに批判ばかり受けるのは腹立たしい、植民地支配は欧米もしたことであるから日本だけ非難される謂れはない。このように日本の朝鮮に対する植民地支配を肯定・弁護する議論は、日本の社会のなかに今なお根強く存在している。このような議論がまっとうな議論であるのかどうかを考えるのには、明治維新以来、日本の近代国家が朝鮮においてどのように勢力を拡張していったのか、その延長上にどのように植民地化を進めていったのか、そしてどのような植民地支配をおこなったのか、さらに朝鮮の独立後に植民地支配の残した問題についてどれほど向き合ってきたのか、などについて検討する必要がある。本書はその課題について応えようとしたものである。

【追悼】 アンソレーナ神父のこと

―すべてにおいて光を見出すことと謙遜さ―

下川 雅嗣 SJ

イエズス会司祭

ホルヘ・アンソレーナ神父が、2025年2月22日に94歳で帰天されました。アンソレーナ神父は、私のイエズス会生活、特に貧困者との関わりにおいての師匠だったので、追悼の意をこめて、彼の想い出をここにわかちあわせてください。

イエズス会日本管区のカタログスには長年、単に「貧困者のための家づくり」と記載されていましたが、彼の仕事・役割はそんな単純に記載できるものではありませんでした。各国のスラムの人々、スラムで活動している人々、NGO、政府、国連に至るまで、多くの階層に不思議な影響を与えたのだと思います。

1976年以降、フィリピン、韓国、タイ、インドネシア、インド、パキスタン、スリランカ、ネパール、カンボジア、ラオスなどのアジア各国のスラムを毎年のように定期的に訪問し、これに加えて1980年代後半からは南アフリカ、ジンバブエ、ザンビア、ナミビア、ウガンダ、ケニアなどアフリカ各国のスラムも定期的に訪問するようになりました。

私もアンソレーナ神父の紹介で、各地のスラムやそこでの画期的な運動を訪問しましたが、どこに行っても、アンソレーナ神父はみんなから本当に慕われていました。次にいつ彼が訪問してくれるのかを楽しみにしているみんなの様子は驚きでした。スラムの多くの住民、そしてそこで活動している活動家たちのみならず、政府行政機関の人々や国連職員、さらには、各国の大臣や国連事務総長補佐からも慕われていました。キリスト教徒のみならず、仏教徒、ヒンズー教徒、イスラム教徒、そして無神論者たちからも、「神父(Fr. Jorge)」と呼ばれ、慕われていました。

その秘訣は、人々や、彼らのやっていることに対して向き合うアンソレーナ神父の姿勢にあると思います。彼は、常に人々、特に貧しい人々の中にある可能性や光を、心の底から信じていました。そのため、訪問のたびに、その光を見つけては、彼ら自身に照らし返し、そしてまわりに伝えていました。

私が、そのことをアンソレーナ神父から学ぶきっかけになったエピソードを記したいと思います。私が初めてスラムに関わり始めた頃、経済学の修士課程で研究していたのですが、私にとって、スラムは悲惨な現場で、その悲惨な様子をつぶさに目にとめ、どうやったらそれを変えられるのかを考えて、なんらかの手伝いができたらと思っていました。キリスト者としての言葉で言うならば、十字架上で苦しんでおられるイエスを探そうとしていました。そんな話をアンソレーナ神父にしたところ、「それは間違っている。彼らには可能性と力と光がある。そこにあなたが学びにいくんだよ」と言われました。キリスト者としての言葉では、「十字架上のイエスに出会おうとするのではなく、なぜ復活のイエスを探そうとしないのか」と諭されました。この一言はとても大きな衝撃でした。

実はこの直前に、経済学の指導教官からも、「下川さんは、スラムを悪いものだと考えているんじゃないの? でもスラムにいる人々にとっては、農村での生活がたちゆかなくなって、農村を出て都市にやってきて、自分たちの未来を開拓するために集住している場がスラムなのであって、解決の第一歩の場ではないの?」と言われたばかりでした。なので、この2つのエピソードが一致して、スラムやスラムにいる人々の中にある光、力、可能性を探すという視点が腑に落ちました。

そして、その後、実際に、そのような視点でスラムを訪問すると、それまでとは全く違うものが見えるようになったのです。スラムの中で多くの人々は、生きていくために、個々人で様々な事業を行い、コミュニティや何らかの組織を作って劣悪な生活環境と戦い、また生活を少しでも向上させようとしているのです。それらの試みの多くは、創意工夫と意欲、活力に満ちていて、新しい未来を開いていくような可能性が秘められていて、逆に私たちは、そこから学ぶ必要があることを悟りました。また、そのためには、目の前にいる貧困者や彼らの生活や試みを、心の底から尊敬することが必須なこともわかりました。

アンソレーナ神父は、目の前にいるすべての人を ――それが貧困者であろうが大臣であろうが――心の底から尊敬し、常にそこにあるよいもの、光を探し続けようとして見ていたのだと思います。そしてそれは相手に伝わり、だからすべての人が彼を慕って、彼の来訪を待ち望むようになるのだと思います。私にとっては、スラムの人々だけでなく、日ごろ接する野宿者や学生、仲間のイエズス会員を心の底から尊敬し、その中にある光を探そうとしているのかが問われました。

もう一つ、誰もが語る彼の大きな特徴があります。それは「謙遜さ」です。これについても私が体験した面白いエピソードがあるので、それを記します。

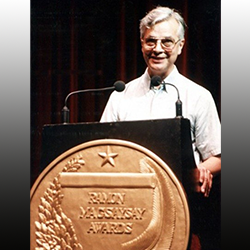

アンソレーナ神父は、アジアのノーベル賞とも言われるマグサイサイ賞を1994年に受賞します。その際、日本でもいくつかの新聞社が彼を取材に来ました。当時、私は同じ共同体に住んでいたのですが、ある新聞の記者が来て、2時間ほど彼にインタビューをしていました。彼は、各地のスラムでの話をずっとしていたみたいですが、インタビューが終わったあと、その記者は私のところに来て、「結局、彼は何をやったのか」と質問してきました。2時間も話を聞いて、彼が何をやってきたかがわからなかったのです。それは彼の日本語がそんなにうまくないというのもあったかもしれませんが、「彼が何をやったのか」を聞こうとする記者の姿勢そのものが間違っていたように思います。

アンソレーナ神父にとって、自分自身は中心ではないので、決して「自分が〇〇をやった」とは言いません。彼にとっては、人々が中心なので、常に「人々が〇〇をやった」と表現します。前述の「人々の中の光を探す」という話にも関係しますが、彼にとって常に主役は、自分ではなく他者なのです。

よく、doingの価値とbeingの価値の2つを比較することがありますが、彼はまさに、doingの価値ではなくbeingの価値を具現化していると思います。彼は自分を無にして、謙遜に、ただ出会う人々と一緒にいて、彼らの中にある光を探し続けていただけなのです。何か、自分がやることによって居場所を見つけようとする私たちにとって、この無の境地というか謙遜さは、なかなか真似できるものではありません。

アンソレーナ神父は、25年もの間、4月~7月の毎月1度、東京の社会司牧センターでセミナーを開いて、各地のスラムを訪問して学んだものを私たちに伝えてくれました。そのセミナーの最後に彼がよく話すフレーズで、私の話を終わりたいと思います。

「スラムの人々は、ばらばらになっていたら何もできませんが、コミュニティになれば、大きな力と可能性が出てきて、彼ら自身の希望を見出すことができます。そして彼らは、自らの主体性、自立性、連帯性によって、自分たちの将来を創ることができます。私たちは、その歩みから学べることがたくさんあります。」

| エドワルド・ホルヘ・アンソレーナ神父Fr. Eduardo Jorge Anzorena, S.J. |

| 1930年2月25日 | アルゼンチンのブエノスアイレスで生まれる |

| 1950年3月11日 | イエズス会入会(アルゼンチン、コルドバ) |

| 1960年3月 1 日 | 来日 |

| 1962年~1973年 | 明治大学と東京大学で建築学を学ぶ(工学博士号) |

| 1967年3月11日 | 司祭叙階(ブエノスアイレス) |

| 1968年~1999年 | 上智大学で人間学を教える |

| 1974年~1977年 | 本郷共同体院長補佐 |

| 1977年~1981年 | マニラで低価格住宅の企画委員 |

| 1981年~2019年 | アジアと南米で生活環境改善のために働く |

| 1988年 | 居住権のためのアジア連合(ACHR)を設立 |

| 1994年 | ラモン・マグサイサイ賞を受賞(国際理解) |

| 1997年~2000年 | 駒場共同体院長 |

| 1997年~2004年 | SELAVIP(貧しい都市との連携サービス)会長 |

| 2019年~2022年 | SJハウスで療養 |

| 2022年8月~ | ロヨラハウス |

| 2025年2月22日 | 帰天(東京) |

誰も排除されない、誰とも共に歩む教会を目指して

~社会問題とカトリック教会の考え 2025年度連続セミナーのお知らせ~

ボネット ビセンテ SJ

イエズス会社会司牧センタースタッフ

世界代表司教会議第16回通常総会 第2会期の最終まとめ文書(Final Document、FD)の前文には、次のように述べられています。「私たちは、彼(キリスト)の傷跡を見ました...。この傷は、多くの兄弟姉妹の体で、私たちの行いによるものも含めて、血を流し続けています」。そして、「その人々の多くの苦しみは、私たちの間に響きわたりました。それは、マスメディアを通してだけではなく、私たちの会議の多くのメンバーの声を通して、心に鳴り響きました。そのメンバーの家族や同胞の人々は、直接にその苦しみを引き起こした悲劇的な出来事に巻き込まれたのです」、とも述べられています。

社会司牧センターの2025年度連続セミナーでは、この文書とシノダリティ(共に歩む)という今回のシノドスのテーマと合わせて、世界で、場合によってカトリック教会でも、声を聴いていない、「無視」(教皇フランシスコによると“ninguneado”)されている人々からの声をまず聴きましょう。そして、それによって、さらに「共に歩む」(シノダル的)教会を目指したいと願っています。

その人々とは、戦争や紛争などによって難民や移民(聖書でいう“寄留者”)とならざるを得なかった人々、貧しい生活を余儀なくされている人々、原発事故の被害者、受刑者や死刑を宣告された人々、若い人々、女性、性的マイノリティーの人々などです。

講師によってその人々の声を伝えていただいた後に、最近2年間のセミナーで参加者が体験して、喜びのコメントをいただいた同じようなやり方で、5~6人のグループに分かれて、一人ひとりの心に響いたこと(考えではなく、霊の動き)を分かち合うようにします。言うまでもなく、分かち合いたい内容は自由であり、それによって批判され、排除されることはないということです。できる限りこのようなシノドス的な(共に歩む)やり方を続けて、参加者の一人ひとりが主人公となり、なかなか声の聞こえない人々と共に、ますます、誰も排除されずに、共に歩む教会を目指したいと思います。