クリスマスメッセージ2024

––「マリアは初子の男の子を生み、産着にくるんで飼い葉桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる所がなかったからである」 (ルカ2:6-7)

梶山 義夫 SJ

イエズス会社会司牧センター所長

世界各地で硝煙が絶えない中、主の降誕を迎えている。ロシアのウクライナ侵攻は長期化し、パレスチナ自治区のガザなどの各地で人道危機が極まっている。攻撃する際、聖書の言葉が正当化のために引用されたり、核兵器使用が脅し言葉として利用されたりしていることに、さらに心が痛む。スーダンでは内戦と危機が続く。ミャンマーなどでも圧政が続き、内戦が続いている。世界のいくつかの難民キャンプでは食料供給状態が悪化し、栄養不足が深刻化する中で、多くの子どもたちが命を落としている。

先日、パレスチナ人映画監督ムハンマド・サウワーフとイギリス人映画監督マイケル・ウィンターボトムの 共同制作による追悼ドキュメンタリー映画『忘れない、パレスチナの子どもたちを』を観た。2021年5月の11日間で、イスラエル軍の空爆により少なくとも67人のガザの子どもたちが死亡した。この映画は、その犠牲者となった子どもたちの家族を訪ね、子どもたちが元気であった時の姿、さらにその家族の悲しみの声を伝えている。

その後も戦闘は激化し、いまだ停戦の兆しが見えないまま、犠牲者が増え続けている。ガザ保健省の2024年5月6日の発表によると、昨年10月7日の戦闘激化以降、死亡者数はおよそ3万5034人で、そのうちの4割にあたる約1万5000人が子どもだとされている。最新(12/16付)のデータでは、死者は4万5千人に達したという。

今年10月初めのある会議で、ミャンマーからの参加者の話を聞いた。ミャンマー国軍の攻撃の主要目的の一つは、少数民族の子どもたちが通う学校だという。子どもたちの命を奪うとともに、子どもたちの将来を破壊し続けている。

子どもたちは世界中どこでも、さまざまな形で弱い立場に置かれている。日本でも子どもたちの貧困は大きな課題であり、特に海外につながる子どもたちはさらに厳しい状況に置かれている。子どもたちの危機、それはイエスがお生まれになった直後、「ベツレヘムとその周辺一帯にいた二歳以下の男の子を、一人残らず殺させた」(マタイ2:17)出来事、「激しく嘆き悲しむ声」(同2:18)は今も続く。

日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)が12月10日にノーベル平和賞を受けた。受賞した理由は、核兵器のない世界の実現に向けた努力と、目撃証言を通じて核兵器が二度と使用されてはならないことを実証したことである。日本の原爆被害者の全国組織が1956年に結成された契機は、70年前の1954年3月、アメリカがビキニ環礁で水爆実験を実施し、静岡県焼津港のマグロ漁船「第五福竜丸」が被爆したことである。原水爆による被害は、広島や長崎にとどまらず、また放射能被害は原子力発電所の事故によるものも含まれている。

まずは、核兵器禁止条約に日本も一日も早く批准すること。また、一人ひとりの人間の尊厳、特に子どもたちの尊厳と将来のために、ウクライナやパレスチナなどでの戦争や多くの内紛、圧政にすみやかに終止符を打つこと。そして、原子力発電所が廃止されることを心から願っている。

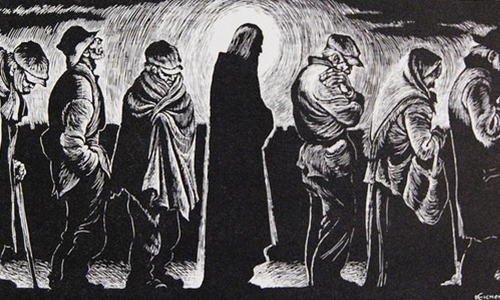

先ほどの子どもたちへの思いがあってか、日本被団協が受賞する報に接してか、クリスマスメッセージを考えているうちに、一つの詩を思い起こした。詩中の「産婆」のような存在が現在も数多く奉仕をし続けていることに感謝しながら、その奉仕の輪がさらに広がっていくことを願っている。

栗原貞子 『生ましめんかな』

こわれたビルディングの地下室の夜であった。

原子爆弾の負傷者達は

ローソク一本ない暗い地下室を

うずめて、いっぱいだった。

生臭い血の臭い、死臭、汗くさい人いきれ、うめき声。

その中から不思議な声が聞こえてきた。

「赤ん坊が生まれる」と云うのだ。

この地獄の底のような地下室で

今、若い女が産気づいているのだ。

マッチ一本ないくらがりでどうしたらいいのだろう。

人々は自分の痛みを忘れて気づかった。

と、「私が産婆です。私が生ませましょう」と云ったのは

さっきまでうめいていた重傷者だ。

かくてくらがりの地獄の底で新しい生命は生まれた。

かくてあかつきを待たず産婆は血まみれのまま死んだ。

生ましめんかな

生ましめんかな

己が命捨つとも

雨が思い出させてくれたこと ~2024カトリック韓国平和フォーラムにて~

山田 しをり

カトリック上尾教会信徒

――紛争の根は、しばしば当事者の主観的な関係にあり、紛争の変容は、しばしば当事者の紛争についての知覚と、互いに対する知覚の変容によってのみ可能になる。

これは、私が今年大学の公開講座で、平和学について聴講する中でまとめとして語られていた言葉です。 私は主観的感覚を変えることの難しさを日々感じています。私自身が、よくそれに基づいて行動してから気づくのです。

私は普段、小学校で教員の補助として働いており、主に学校生活に馴染みづらい子どもに付き添い、子ども本人や教員等と相談しながら必要な支援を行なっています。平和について学ぼうと思ったきっかけは正に、職場で日々目の当たりにする子ども同士の関わりの間に入った時に湧き上がる後悔でした。

自分が信仰を持つことで得られた、すべての上位にあるものを敬うことと、その他の命を保っているものへと自然に抱くことができる慈しみを自覚できた時の安心感を、子どもたちにどう伝えるか? CINAP(カトリック東北アジア平和研究所)主催の今回の平和フォーラム(10月16-10日)に参加する、様々な背景を持つであろう人たちと、各々の体験や平和に対する考え方を分かち合い、今の自分が抱える問いに対する答えについて捉えていきたいと思いました。

最初の滞在場所である、坡州(パジュ)市の民族和解センターに到着し、スタッフの方から聞いたことですが、昼頃に北朝鮮軍から韓国に向けて、拡声器を使った騒音放送(金属を引っ掻いたような音が大音量で聞こえてくる)があったそうです。それは、今年6月に再開された韓国軍による北朝鮮への宣伝放送に対抗するもので、軍事境界線に近い民間地域に住む方々はイヤーマフを付けての生活を余儀なくされている程だそうです。私にとって韓国に来て初めて知った、今現在紛争の実害を被っている方々の体と心の健康が守られるよう祈りながら、その忍耐にも思いを馳せました。

2日目の午後に行われた「東北アジア平和ゲーム」は、気づきと学びの深いものでした。この活動の内容は「2030年に『東北アジア女性平和安全保障サミット』が開催される」という設定のもとで、それぞれ指定された出席国と国際NGOの代表に扮して地域行動計画策定に取り組む、というものでした。

私のグループは国際NGOに指定され、議論の展開に長けたメンバーに主導されながら対話を進めることができましたが、ショックだったのは、他国の参加者が持つ日本のイメージと、自分の知る日本の姿とのギャップでした。それぞれのグループには自分たちの目的が示された資料が配付されていましたが、その前提で行われた議論であったことを加味しても、交渉の度に日本に対して重ねて訴えられる他国からの謝罪要求は、「不誠実だ」と訴えられている、と感じるのに十分でした。

シミュレーションの後、今回のフォーラムに誘ってくれた韓国人の友人が、日本からの参加者を気遣って話し掛けてくれました。彼女は「韓国では韓日関係の葛藤史について中心的に学んでいる。両国の親善交流関係の歴史についての教育も一緒に行われてほしい」という意見を伝えてくれました。日本政府がいくら一人一人に手紙を出して謝罪したり、経済的支援をしたりしても、被害者の方々からの謝罪要求が絶えないのには、日本と他国との教育の違いが深く影響し、心に届かないからだ、という悟りがありました。

3日目の現地視察の日は、予報通りではありましたが、朝から雨の一日でした。私が鉄原(チョルウォン)郡のDMZ(非武装地帯)ツアーを中心とするコースを選択したのにはいくつか理由がありますが、その中の 一つは、コース紹介文に「DMZは教室のようなものだ」とあったからです。日常の中で平和を伝えていくためのヒントを捉えたいと強く願いながら出発しました。

| 対岸に北朝鮮を臨む坡州市 |

DMZ平和学校(Border Peace School)を訪れた時、創立者のチョン・ジソク牧師と愛犬のハルちゃんたちが朗らかな雰囲気で迎えて下さいました。開放的なラウンジで、スライドを交えて活動紹介を受け、牧師の言葉、例えば「必要なのは先制愛、先制攻撃に代えて」に、大胆に南北統一の夢に向かうエネルギーを感じました。また、コロナ禍に制作されたYouTubeの歌動画“노래는 핵무기보다 강하다(歌は核兵器より強い)”や“디엠지동산에서(DMZの小さな村で)”を観た時、子どもたちの自然体の笑顔に驚きました。大人が本気で信じていることは子どもに伝わり、大切に思うのだな、と実感させられました。

外の食堂で皆でプデチゲを囲んだあと、いよいよ DMZツアーに出発しました。北朝鮮軍が水面下で掘削を行なっていた跡を見学できる、第二トンネルの入り口付近に到着した時、まず目についたのは金網に等間隔に付けられている地雷のマークでした。この物々しい景色の一方で、自然環境が改善し、時季になると野生の鶴が多く観察できることを知ったばかりだったので、不思議と緊迫感はありませんでした。

また、ツアーを巡る中で目に映ったのは、強くなっていく雨の中、私たちのようなツアー参加者に付いて警備をしている、若い兵士の姿でした。トンネル内まで私たち最後尾の参加者に付き添うようにして来ていた兵士の方に思わず「暖かくして過ごしてください」と伝えると、少し安堵したような表情を見せてくれました。

平和展望台へのケーブルカーから降りた時、この日一番の強い雨が降り注ぎ、展望席正面の大きなガラス窓からの見通しは予想以上に悪く、北朝鮮側の様子は殆ど見えませんでした。この景色に、私は「これだけ視界が悪ければ、お互いを攻撃することもできないだろう」と安心したのです。

後から考えてみると、現代の軍備や兵器等の性能発達を想像すれば、悪天候下の戦闘も容易に行うことができるだろうと気づくのですが、そのように考えなかったのも恵みのように思います。「お互いを非難したり、攻撃したりしている場合ではない。今は休んで、自分たちのいる地球で、人類だけが命を保つものではないことを自覚して。平和を築くために何が必要なのか、よく考えて」という神様からのメッセージのように思えてなりませんでした。

| 視察発表会 ソウルのハジャセンターにて |

鉄原からソウルに帰ってきて、皆で美味しいスンデのスープを食べ、滞在先で一息ついたころ、グループメンバーから分かち合いの夜の散歩に誘われました。コンビニ前の”真実の椅子”に座って乾杯してから話し始めると、私は自分の中に留めておくつもりだった、展望台で宮沢賢治の”雨ニモ負ケズ”を思い出していたことをつい話してしまい、翌日の視察発表会で朗読することになりました。教科書に載るほど有名なこの詩をわざわざ発表の場で、と少し戸惑いましたが、スライドのために調べた翻訳が興味深く、話した意味があったと思わされました。そして英訳の中から主語が“He”のものを選んだ私は、何が起こってもイエス様を思ってお祈りし続けたいな、と自覚する機会にもなりました。

| 鉄原平和展望台にて |

最終日、JSA(共同警備区域)の教会に向かうバスの中で、同乗したメンバーたちと、せっかくだから好きな曲を流そう!等と和気あいあいとしながら、偶然にも隣の席に座った、WYD(ワールドユースデー)クラクフ大会の日本巡礼団でグループが一緒だった参加者と話すことができました。

私はそのWYDでの、ある分かち合いについて、ずっと後悔していました。それは私にとって初めての巡礼で、「今までの人生の中で神の存在を感じたことは?」というテーマに対して、旅の疲れも相まって「自分の今までの人生なんて、何もかも忘れてしまいたいようなことばかりだ」と話してしまったのです。そこから場が一気に暗いムードになり、その時も私の隣にいた彼は話しながら号泣してしまいました。自分の心ない発信が、私の中にイエス様を見ようとしてくれるグループのメンバーたちにとって、どんなに深く影響してしまうか思い知らされた気がしました。

ずっと謝りたかったその当時のことを、恐る恐る彼に話してみると、返事はとても意外なものでした。分かち合いの後に受けた告解が、今までの中で一番の慰めとして記憶に残っている、と言うのです。バスの中に流れるZion.Tの「ヤンファ大橋」という歌を聴きながら、アーノルド・ローベルの絵本『ふたりはともだち』の中の”おてがみ”という話を思い浮かべ、何とも言えない心地になりながらバスに揺られていました。彼の感じた神様からの慰めの一部が、私にも伝わっていたように思います。

JSAのカトリック教会の入口から、左には仏教の 寺院、右にはプロテスタントの教会が、それぞれ直線50m程の距離に向かい合って建っていました。幸いにもミサの中で第二朗読を担当することになり、神に向かって祈るすべての人の平和への願いがどうか聞き届けられるようにと、思いを込めました。

今回の旅の中で数々の貴重な機会をいただけたことに、すべてのスタッフや参加者の方々に深く感謝いたします。

帰国した次の日、いつもと同じ朝がやってきて、 小学校に向かいました。ある休み時間に、相変わらず喧嘩をして友だちを強く掴む子どもに手を重ね、ゆっくりと包み込むように相手と離していくと、小さな手の力が段々と抜けていきました。今までの取るに足らない後悔より、この感覚こそ忘れずにいようと思います。

私たちの役割:袴田巖さんは今も“夢の間の世の中”

金 聖雄(キムソンウン)

映画監督

2024年10月14日、袴田巖さんの無罪確定を祝う会を撮影に行った。リングアナウンサーの須藤尚紀さんが「WBC名誉チャンピオン袴田巖~」とコールすると、姉のひで子さんと一緒に車椅子で登場した巖さんは観衆に手を挙げ、応えて見せた。流れているのはロッキーのテーマ曲。日本での公開は1977年、巖さんは獄中にいたのできっと映画『ロッキー』を知らないだろう。でも撮影を続けながらこのちょっと気恥ずかしい演出に目頭が熱くなった。そして巖さんはマイクを握り「これで私も完全無罪となった」と少しだけ笑顔で語った。事件から58年、無罪確定は紛れもない現実だった。その歴史的な瞬間に立ち会えたことをうれしく思う。

私はこれまで7本の映画をつくってきた。川崎に住む在日一世のはんめ(おばあちゃん)たちの青春を描いた『花はんめ』。特別支援学校に通っていた卒業生や支援者が、長い年月をかけてミュージカルをつくり上げて行く様子を追いかけた『空想劇場 ~若竹ミュージカル物語~』。半世紀以上、無実を叫び続ける狭山事件の石川一雄さんと連れ合いの早智子さんとの夫婦の物語を紡いだ『SAYAMA ~みえない手錠をはずすまで~』をきっかけに、『袴田巖 夢の間の世の中』、『獄友』、『オレの記念日』と“冤罪シリーズ”を作ることになる。そして最新作はデビュー作の続編とも言える『アリランラプソディ ~海を越えたハルモニ たち~』。

テーマが一見重そうなこともあって、近ごろ“社会派監督”(笑)なんて言われることがある。私を知っている友人たちは、きっと失笑しているだろう。ここだけの話、私は結構ハッタリで人生を生き抜いてきた。何を間違えたか、よりによって「監督」などと呼ばれる職業についてしまったので、なんとかメッキが剥がれないように必死だった。とにかく勉強はしなかったし、できなかった。ベースの学力や知識がないので、仕事の度に人の何倍もかけて資料を読み、取材を重ね体に染 み込ませた。学生時代のツケを今必死で返している。これは私の最大のコンプレックスである。知らないと言うことは不安で、自分がなんだか薄っぺらな存在のような気がしてならない。しかし逆に言うと、私を突き動かす原動力になっているのかもしれない。

「在日」であることにおいてもコンプレックスがある。いわゆる差別を受けて、民族に目覚め、統一を願うような在日ではなかった。私は、朝鮮人が多く暮らす街、大阪の鶴橋で生まれ育った。在日であることを堂々と語れる街だった。これが厄介だ。例えば私は20歳になるまでキムチが食べられなかった(誰にも言えなかった)。もちろん朝鮮語もできない。在日の歴史にあまり興味もなかった。ある意味、これは鶴橋ではタブーである。在日一世であり熱心なクリスチャンでもあった両親の苦労もかえりみず、ぬるま湯の中、目の前の楽しいことに夢中になった。そんな私にとって鶴橋という環境は、「在日」ということを薄めて生きていくには、しんどい環境だった。

また、幸か不幸か私の青春時代には民族文化祭や指紋押捺拒否の運動など「在日としてどう生きるか」みたいなことが、まわりに溢れていた。もちろん誰かが強制したわけではないけれど、なんとなくそこには「正しい答え」が存在した。あいさつは「アンニョン」、呼び慣れた名前ではなく“本名”を呼び合い、チャンゴのリズムに心を揺さぶられ、アリランを歌う。探し求めていたアイデンティテーのようなものが、見つかったように感じられた。でも同時に少しずつ自分の中に違和感のようなものが生まれるのを感じていた。

青春時代はできるだけ「在日」なんてことを意識せずにすごすようにしていた。流行りを追うようにロックをやり、サーフィンに熱中した。なんだか解放的でカッコ良く思えた。だからわけもわからずアメリカに憧れてもいた。当然、そんな中では「在日」なんてくすむ一方だった。アルバイトしてはサーフィンに明け暮れた。

今振り返ると「親不孝だったな」と、思う。しかし、大学生活すべてを後悔しているわけではない。少々高い授業料であったが、そこで出会った人たちは今も大切な存在だ。特に一番時間を費やしたサーフィンを通して、いろいろな場所を旅したこと、豊かな自然とふれあうことで感じることのできた感覚は、今の生き方や映像づくりに、私なりのバランス感覚を植えつけたと思っている。

青春まっただ中、その後もずっと私にまとわりつく、“在日的”重要な出来事があったのは、高校2年生の時だった。私は自分に信仰があるのかないのかわからないまま、両親が悲しまないようにと、「在日大韓キリスト教会」に通っていた。生まれた時からの習慣なので、食事の前には感謝の祈りをし、日曜日には教会にでかけた。

高校2年生の夏休みにサマーキャンプがあった。全国の教会から50人くらいの在日の高校生が集まって来る。もちろん女子も来る。最初のプログラム講演に、高校の教師であるFさんが登壇した。その先生がいきなり遊び気分の私たちを、目を背けていた“現実”という谷底に突き落とした。「お前たちは犬以下や! 犬でも名前はひとつや、何でお前らはふたつも名前があるんや」。痛いところをつかれると腹が立つもんだ。我々は問いに答えるのではなく、ただ反発した。「なんで日本人のあんたにそんなこと言われなあかんのや、あんたに俺らの気持ちがわかるんか」。その後、議論を重ねるが険悪なまま2泊3日の最終日を迎えた。

最後のまとめの会。もうすぐサマーキャンプが終わろうとしているのに会場は静まりかえり、誰も語ろうとしない。Fさんも言葉を発しない。どれくらい重苦しい静寂が続いただろうか、その時Yくんが突然立ち上がり、号泣しながら語りだした。「おれは今までうそをついてた。ずっと苦しかったんや。今日からおれは本名で生きていく」。いわゆる「本名宣言」だ。しばらくすると、あちこちから声があがった。「私も」「ぼくも」「俺も」…。私は意外に冷静だった。「いやいやあかんて、おれ男子校やし、こんなドラマみたいな展開にのっかったら後がやばい…」そんなことを考えていると、なんとなく「本名宣言」の波が私に押し寄せてきた。「あかんて…」と静止する心の声を振り切るように私は高らかにこう言った。「俺も本名で生きていく!」

以降、私は慣れ親しんだ上田聖雄(せいゆう)という名前から、正しい発音さえよく分かっていない金聖雄(キム・ソンウン)という名前を名乗って生きていくことになる。私は今も青春時代に起こった出来事や自分の決断を検証しているのかもしれない。幸い映画を作ることでさまざまな人と出会い、本当にたくさんのことを学んできた。在日一世の生き様に感動し、理不尽極まりない冤罪と闘う人たちのあきらめない姿に心が動かされた。

2014年、ようやく裁判のやり直しが認められ、袴田巖さんは48年ぶりに釈放された。そして10年たった2024年に無罪が確定した。本当に良かったと思う一方で、何も終わっていないように思う。袴田巖さんは本当に自由になったのだろうか。

ひで子さんが発する言葉がカッコいい「私は巖の犠牲になんかなっていない。自分から今の人生を選んだ」。またこうも言う。「58年を今更返せとは言わない。この事件を意味のあるものにして欲しい」。そして、冤罪を闘う仲間のために死ぬまで走り回るという。

| 袴田巖さんと姉のひで子さん |

映画をつくる時、撮影し映像化する意味をいつもスタッフと考え続けた。分かったつもりになっていないか? 誰のためにつくっているのか? “戦争”や“冤罪”というテーマを自分の映画のために消費してはいけないと思い続けてきた。撮影を続けながら警察や検察権力の横暴を知り、司法の闇を知った。また国家という権力の下で戦争や冤罪が正当化されていく。一方でとてつもない理不尽を強いられながらも、人はこんなに強く、美しく生きることができるんだということを学んだ。私たちに役割があるとするならば、カメラを持って関わり続け、つくり続け、伝え続けることなんだと思う。

袴田事件判決の日、今も無実を叫び続ける狭山事件(1963年)の石川一雄さんの姿がそこにあった。無罪判決の瞬間、石川さんはかつて拘置所で一緒だった巖さんの無罪を心から喜びながら、複雑な表情を浮かべた。私たちはカメラを回し続けた。そしてつくり続けなければとあらためて思った。それが奪われた58年の後に袴田巖さんが完全無罪を勝ち取ったことを意味のあるものにするのだと思う。巖さんは今も自分が作り出した精神世界で、妄想という“夢の間”と現実の“世の中”で闘い彷徨い続けている。無罪確定という紛れもない現実だけが、袴田巖さんを包み込むことを願わずにはいられない。

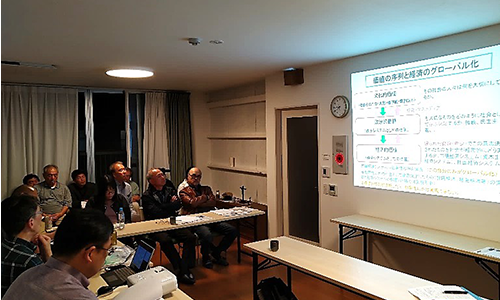

2024年日韓イエズス会社会使徒職合同研修を振り返って

チェ ヨンミン SJ

イエズス会韓国管区社会使徒職

研修の初日、「旅路の里」の周辺を案内してもらった後、配られたパンフレットの表紙にあった一文が目に留まりました。それは、釜ヶ崎キリスト教協友会についての簡単な説明でしたが、旅路の里の根底にあるとても大切な精神をとらえているとともに、私が常々主張してきたことでもあったので、特に嬉しく感じました。

簡潔に要約すると、「(協友会は)いわゆるキリスト教の『布教』を目的としていません。むしろ日雇労働者の町・釜ヶ崎の人々の尊厳を守り、『共に生きる』活動を行う団体のネットワーク」だとありました。私の目は「布教しない」と「共に生きる」という二つの言葉に引きつけられました。

韓国のキリスト教(プロテスタントもカトリックも)はどちらかというと「布教」に重点を置く傾向があり――イエスがペトロに与えた使命には、教会を設立して信者を増やせとは書かれていないにもかかわらず――、私たちはミッション(任務)を「布教(あるいは宣教)」と訳し、み言葉を広めて信者数を増やそうとしています。韓国のプロテスタントは特にそうで、教会の信者数を増やすのは「義務」だとさえ教えています。「十分の一献金」が義務として教えられているので、信者が増えれば当然教会の収入も増えます。

はっきり言って、イエスがペトロに与えた使命は「私の羊を飼いなさい」でした(ヨハネ21・17)。ここでの「羊」は臆病で弱い者の象徴ですから、イエスが弟子たちに託した本当の仕事は、私たちの周りの弱い者の世話をすることです。

次に、「共に生きる」とは、本田哲郎神父が日曜のミサで示した絵で述べたこととまったく同じです。それは「貧しい人々と共に炊き出しに並ぶイエス」の絵でした。イエスは私たちに、貧しい人々を単に同情の目で見て「助ける者」としているのではなく、貧しい者として彼らと共に生きるべきだと強調しています。

これは、「清貧」の誓いを立てた修道者である私にとって当然のことであるだけでなく、修道者ではないあらゆる信仰者にとっても、さらには信仰を持たない人でさえ、限られた資源しかないこの地球上で暮らすすべての人々にとって当然のことです。それは、私たちの「共通の家」である地球の環境と将来の世代のために守らなければならない生き方なのです。貧しい人々と「共に」、清貧のうちに暮らすことは、どこに住んでいるかに関係なく、地球上のすべての人々にとって現実的な生き方であるべきです。

2日目に私が特に印象に残ったのは、下川雅嗣神父による「価値の序列」に関する発表の主要部分でした。簡潔に要約すると、「『価値』には文化的価値、政治的価値、経済的価値の3種類がある」という話です。「文化的価値とは、社会の雰囲気、思想、公益、人間の尊厳といった社会的な価値観に直結する価値です。この文化的価値は最上位に位置し、下位にある政治的価値によく反映され、それから経済的価値が決定されなければなりません。ところが実際には、この価値の序列はしばしば逆転しており、そうなると社会は非常に反福音的になってしまいます」。

この点について、私は下川神父とまったく同感です。この価値の逆転は、現代の地球村のあらゆる場所で起こっていると思います。例えば、社会的な決定は人間の命の尊さ、ひいてはすべての命の尊さに基づいてなされるべきであるにもかかわらず、経済的価値ないし物質的価値に基づいてなされてきたため、私たちは気候災害の真っ只中にあり、世界の多くの地域で戦争が起こっているのです。その結果、気候難民や戦争難民が苦しんでいます。これは、価値の逆転により私たちの世界が非人間的かつ「反福音的」になり、最終的には人類の破滅に繋がることを意味します。

下川神父の発表を聞きながら私は、暗殺された韓国の独立運動家「白凡金九(ペクポム・キムグ)」の言葉を思い出しました。私が若かったころ、初めてその言葉を聞いたときには理解できませんでしたが、彼は「韓国は将来、文化の強い国にならなければならない」と言っていました。軍事力でも経済力でもなく、「文化の強い国」だという意味が、若い私にはよくわかりませんでした。「文化」は私たちの生活のすべてであり、文化には政治、経済、歴史、社会、慣習など、生活のあらゆる側面が含まれるので、「いったい何が強くて、何が弱いのか」が判然としなかったのです。ここ20~30年で、韓流ブームが世界に広がるにつれて、「文化大国」とは何なのかが少しずつわかってきました。そしてそれは、下川神父の発表の焦点とも合致していることに気がつきました。

最後に、3日目の本田神父のミサに参加しながら、とても新鮮で興味深く思ったのは、「ミサの式次第」についてです。例えば、主日ミサにもかかわらず、第一朗読と第二朗読を省略して福音書のみが読み上げられ、ミサ中の祈りは司祭と会衆の応答形式のものに縮められ、ミサ全体が短縮されていました。式次第の韓国語訳を最初に見たとき、カトリック教会内では「異端だ」と互いに冗談を言い合っていましたが、釜ヶ崎という土地柄、そういうこともありうるのでしょう。貧困や困難のうちに暮らす高齢者たちと、短くて要点を押さえたミサをささげるというアイディアに、私も強く賛成します。

全体として、今回の日韓イエズス会社会使徒職合同研修会の3日間で学んだことや感じたことを神に感謝したいと思います。この研修会を準備し、親切に関わってくださったすべての方々にも心から感謝しつつ、来年の集まりを楽しみにしています。