2023年JCAP移民・難民ネットワーク会議 (東京)

アルヴィン 呉 世新 SJ

イエズス会マレーシア・シンガポール地区 社会使徒職代表

「難民の友に、難民と共に」という鎌倉のアルペなんみんセンターのモットーは、2023年3月6日から9日まで、東京の岐部ホールで開催された、イエズス会アジア太平洋協議会(JCAP)移民・難民ネットワーク会議の雰囲気と精神を上手く表しています。

コロナウイルスのパンデミックが発生して以来ほぼ3年間、イエズス会の中井淳神父の調整のもと、オンライン会議を続けてきました。最終的に直接会うことができたことは、すべての人にとって歓迎されることでした。オーストラリア、東ティモール、インドネシア、マレーシア、タイ、ミャンマー、フィリピン、台湾、そして韓国から、イエズス会およびイエズス会関連の移民・難民支援団体を代表する28名が、日本のホストと共に3日間顔を合わせ、今後の移民・難民ネットワークの5カ年計画を策定しました。会議には、イエズス会アジア太平洋地域上級長上協議会議長のトニー・モレノ神父、教皇庁総合人間開発省移民・難民部門の東アジア・オセアニア地域コーディネーターの丸山直子さん、イエズス会難民サービス(JRS)アジア太平洋地域責任者のルイ・バコモさん、そしてミャンマーからのゲストスピーカーも参加しました。

イエズス会日本管区長のレンゾ・デ・ルカ神父は、歓迎の挨拶で、救援・支援活動および社会的地位向上の活動を通じて、移民・難民・国内避難民が直面する苦難を軽減し、希望に満ちた未来を築くための活動に貢献してくれたすべての参加者に感謝を表しました。

トニー・モレノ神父は、無数の国内避難民(IDP)を生み出しているミャンマーの人道危機に対して、移民・難民ネットワークの取り組みを再確認しました。2023年2月4日に発表されたネットワークの声明「We stand with Myanmar(私たちはミャンマーと共に)」〔前号に掲載〕は、ミャンマーの人道危機と連帯する中で、自らの意志が尊重されるよう勇気を持って立ち上がるミャンマー国内避難民の苦しみを認識しています。そして、移民・難民ネットワークの目的のひとつである「おもてなしと和解の文化を促進する」ことを心に留めておくよう、会議の参加者に呼びかけました。3つのP(粘り強さ、忍耐強さ、我慢強さ)があってこそ、平和は達成されるのです。

イエズス会アジア太平洋協議会社会使徒職担当事務局長であるジュリー・エドワーズさんは、私たちの身近にいる移民・難民・国内避難民と共に歩むための対話と具体的な行動を生かすための希望のメッセージとともに、オンライン会議に参加しました。この目的に向け、エドワーズさんは、イエズス会や宣教パートナーのための研修や能力開発の機会を提案しました。

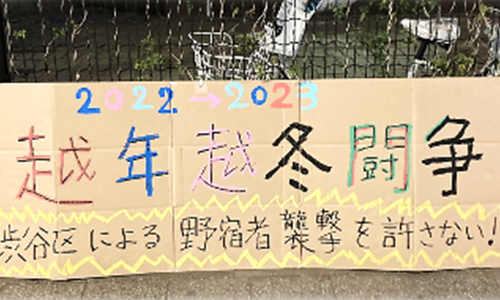

会議の初日には、移民・難民ネットワークの4つの基盤である擁護、能力開発、救援、リソース共有を代表する各サブチームから、5カ年行動計画が提案されました。続いて、アルペなんみんセンターの松浦由佳子さんが、日本における移民・難民の状況について詳しく説明し、特に日本にいる難民・亡命申請者の数が多いにもかかわらず、実際に難民として認識されている数が少ないという格差があることを強調しました。これは、日本政府が難民・亡命申請者の定義を非常に狭く、厳密に解釈していることに起因しています。

その後、2人の情報提供者がミャンマーの現状について説明しました。日本で働くミャンマー人移住者も自らの体験を語りました。彼らの話は、国内避難民として、あるいは受入国において、不利な状況にもかかわらず、成功するために自らを適応させていく、移民の模範的な強靭さを物語っています。また、アルベルト・キム神父は韓国の移民事情について語り、トニー・モレノ神父によるミサをもって初日が終了しました。

2日目は、鎌倉にあるアルペなんみんセンターを訪問しました。途中、2つの仏教寺院と1つの神社を見学した後、明王院で昼食をとり、住職の仲田晶弘師から宗教間対話の重要性について短いながらも有益なお話がありました。仲田住職は、仏教とカトリックの儀式の共通点を説明し、平和と調和を実現するためには相互尊重と理解が重要であることを強調されました。

アルペなんみんセンターでは、日本にいる難民が直面する問題や経験について、センター入所者の証言によるビデオプレゼンテーションが行われました。その後、アルヴィン・ウン神父によるミサが行われ、参加者はウクライナ、コンゴ、ナイジェリア、ミャンマーからの難民の方々と交流しながら、屋外で素敵なアフタヌーンティーを楽しみました。このような体験談から、日本における難民問題の複雑さが伝わってきますが、聞き手の心を動かしたのは、手を差し伸べてくれた人々への感謝の気持ちと、先の見えない状況の中でも希望を持っているということでした。

最終日には、ミャンマー国内避難民の方が自身の体験を語りました。そのメッセージは、脅迫や残虐行為の報告に脅かされることなく、強靭な精神力を持つよう支援者に呼びかけるものでした。さらに彼女は、ソーシャルメディアの力と、支配者自身がこれらのプラットフォームを使って宣伝する誤ったシナリオについての注意を促しました。別の講演者は、ミャンマーで活動する人道支援者は、ロープの上を歩く綱渡りのようなものであると指摘しました。ミャンマーで活動する際、いずれかの側に肩入れをすると、すぐにもう一方の敵となってしまうからです。このような不信感の漂う中で、対話を行うことは非常に困難です。

ミャンマーの人々の苦しみを軽減するための行動を求める訴えは、移民・難民ネットワークの4つのサブチームの5カ年行動計画の最終決定と承認という会議の趣旨を補完するものでした。中井神父による感謝のミサで締めくくられ、その後、施設外のレストランでデ・ルカ神父が主催するクロージング・ディナーに全員が参加しました。

会議は終わりましたが、これからが本番です。3日間、実際に顔を合わせ、食事をし、新鮮な(アジアの多くの文化に共通する)「文化的なお裾分け」を行い、今後の可能性について深く話し合ったことで、「難民の友に、難民と共に」の精神が浸透しました。参加者は、身近にいる移民・難民・国内避難民の希望に満ちた未来というビジョンを胸に帰路につきました。

「内戦」 という見方は正しくない

クーデターから2年2か月のミャンマー

根本 敬

上智大学名誉教授

1 丸腰の国民に向けられた銃口

2021年2月1日の朝に起きた軍事クーデターから、早くも2年3か月近くがたつ。時代遅れともいえるこの暴挙はミャンマーに住む人々に致命的な悪影響を及ぼし続けている。それまでの10年間、中途半端とはいえ、民主化と経済発展への道を歩み、ロヒンギャ難民の大量流出という事態(2017年~)をのぞけば、国際社会からもおおむね好意的に受け止められていたミャンマーだったが、そのイメージは一気に崩壊した。

一方で、国民の多くは国軍によるクーデターを受け入れず、長年にわたる軍の政治関与を除去し、民主主義と少数民族の平等な権利を回復するために、国民統一政府(NUG)という対抗勢力を軸に抵抗を続けている。一部の市民はNUGと連携して武装闘争を展開し、国軍と戦闘状態にある。クーデター政権は一般市民に対する弾圧と監視を強め、逼迫する経済状況を武力支配で乗り切ろうとしているため、かえって失業者が増え、物価も高騰を極め、電力インフラも脆弱化し、人々の生活は日に日に劣悪化している。

こうした状況を「内戦」と表現する人々がいるが、その見方は正しいとはいえない。なぜなら、国民が複数に分かれ(ないしは分断され)、その背後に外国勢力の応援団がそれぞれついて戦っているというわけでは全くないからである。実態は強力な暴力装置を独占する国軍だけが、丸腰の国民に向けて弾圧を続け、多くの人々が命を落とし(2023年3月末現在で3194人)、150万人を超える人々が国内で逃げ惑う避難民となり、若者の多くが人生設計を壊され海外脱出を試みる現状にある。これを「内戦」と言ってしまうと、混乱の原因をつくっているのはミャンマーの国民同士であって「みんな悪い」ということになってしまい、国軍そのものに根本原因があることを見失わせてしまう。

2 クーデターの経緯と目的

私たちはクーデターがいかに不法かつ不正義の形で生じたかを忘れてはならない。その経緯は次のようなものである。

2020年11月の総選挙で2度目の圧勝を遂げたアウンサンスーチー国家顧問率いる国民盟主連盟(NLD)であったが、それを認めない国軍は、2021年2月1日の未明、ウィンミン大統領(与党NLD所属)に辞任を強要、大統領が拒絶すると逮捕監禁し、軍出身のミンスウェ第一副大統領を「大統領が動けなくなった」という理由で大統領代行に就かせ、憲法の規定に基づく「非常事態宣言」を出させた。これと前後してアウンサンスーチー国家顧問(2023年6月で78歳)も監禁した。

2008年に国軍がつくった現行憲法では、大統領が非常事態を宣言すれば国軍の最高司令官に全権が委譲される「合法クーデター」条項が含まれ、それを悪用したわけである。これにより現在のミンアウンフライン国軍司令官がクーデター政権(SAC)のトップに立って全権を手に入れた。彼は一連の経緯を「クーデターではない」と否定し、あくまでも「憲法に則り」「憲法を守るために」行ったと主張し続けている。

クーデターの目的は国軍の政治的権限の維持強化にある。軍の政治的権限を制限して文民統治(シヴィリアン・コントロール)を強めようと努力してきた与党 NLDを政治の舞台から排除し、同党のリーダーで国民の圧倒的支持を受けているアウンサンスーチーを二度と政治の世界に復帰させないための手段として、独立後3度目となる今回の軍事クーデターが敢行されたのである。アウンサンスーチーはその後、19件の「罪状」で起訴され、禁固33年の「実刑判決」によって独房に投獄されている。国民との接触は断たれ、弁護士との面会もままならない状況にある。

3 国民の反発(市民不服従運動、対抗政府の設立、そして武装抵抗)

しかし、国民の多くはあきらめることなく、クーデター政権の正統性を認めず、対抗政府NUGへの支持表明を通じて、さまざまに抵抗を続けている。クーデターで一番強いショックを受けたのは20代の青年たちを中心とする都市部在住の中間層(ミドルクラス)Z世代の男女であった。医師と看護師を筆頭に、小学校から大学までの教員、外交官を含む様々な省庁の公務員、大学生や高校生、そして外国企業で働く若手従業員らが大挙して市民不服従運動(CDM)と呼ばれる非暴力大衆抗議行動に参加した。彼らにとって自分たちの人生設計をつぶしたに等しいクーデターはけっして受け入れられるものではなく、軍による政治関与を根絶させるべく、スマホやインターネットなどのSNSを活用してさまざまな方法で抵抗を続けた。その画像や動画は世界中に広まり、国際的同情を得ることに(少なくとも一定期間)成功した。

国軍はこの動きが数週間でおさまると楽観していたが、クーデター後3週間あたりから実弾による武力鎮圧に乗り出し、住宅街でロケット弾まで使用、逃げる市民を高所から狙い撃ちして射殺するなどした。そのため2か月を過ぎた2021年4月からCDMは目に見えて消極化した。

しかし、2021年4月に発足した対抗政府NUGによる活動は活発化しており、外交活動の展開もあって海外事務所の開設を認める国も8か国に増えている。立法府(議会)でNUGを正統政府として承認する事例も欧州連合(EU)などにみられる。ミャンマーの都市部は、表面上は平穏に見えるものの、国民の多くはクーデター政権に反発心を抱き続けている。

国民の一部はクーデターから数か月すると自ら武器を取って国民防衛隊(PDF)を組織して国軍と武装闘争に入り、それを対抗政府NUGがバックアップしている。軍事力の差では圧倒的に不利なPDFだが、国軍がロシアの戦闘機を使って村や町へおこなう空爆に苦しめられながらも、地上戦では地の利を活用して善戦している。そのため、クーデター政権のミンアウンフライン最高司令官は2023年2月1日に開催された国家国防安全評議会の場で、ミャンマー国内全330郡区のうち、コントロールできているのは198郡区(約60%)だけであることを認めざるを得ない状況に陥っている。

4 遅れる国際社会の対応

悲劇的ともいえる状況下にあるミャンマーをけっして孤立させてはならない。しかし、現実は2022年2月以降のウクライナへのロシア軍の侵略もあり、国際社会の注目を十分に集めきれないでいる。特に国連安全保障理事会(安保理)の対ミャンマー問題への取り組みが遅れており、拒否権を持つロシアと中国のクーデター政権に対する融和的な姿勢のために、クーデターから1年10か月たった2022年12月にやっと統一声明を出すに至った(賛成13・棄権2)。とはいえ「クーデター」という文言を含めた明確な非難声明には至っていない(暴力の即時停止は含まれている)。

同じ国連でも総会のほうは、ミャンマーへの武器売却を禁じる声明を可決し、国連のミャンマー代表権をめぐる判断を2年続けて先送りすることによって、対抗政府NUG側に立つ現ミャンマー国連代表部大使の権限を認めている。

先進民主主義国家(G7)や欧州連合(EU)およびオーストラリアなどは、当初からクーデターに対する強い非難声明で一致し、日本を除く国々はミャンマーの軍部や協力者を標的とした限定的な制裁を実施するのみならず、難民を積極的に引き受けている。日本だけは非難声明には名を連ねても制裁はせず、引き続きODA(政府開発援助)を継続している。また難民受け入れにも消極的である(少なくともウクライナからの避難民受け入れのような積極的姿勢はとっていない)。これには日本政府と保守層の一部に巣食うミャンマー国軍との強いパイプ(負のつながり)を持つ複数の人物の影響がからんでいる。

国際社会の対応の不一致から、結果的にミャンマーもメンバーの一員である東南アジア諸国連合(ASEAN)に大きな負担がかかった状態となっている。ASEANはミャンマー問題の解決への意思を有しているとはいえ、加盟10か国が一枚岩ではなく、ミャンマー国軍に厳しい姿勢を示しているのはマレーシア、インドネシア、シンガポールの3か国に限られる。逆に中国との関係の深いカンボジアとラオス、ミャンマー国軍に友好的なタイの現政権は、クーデター政権に融和的であり、ASEAN全体の一致した対ミャンマー政策と実行の足かせとなっている。

5 私たちにできること

このような状況下で私たちに何ができるであろうか。まずは何といっても希望を見失わないこと、すなわち関心を持ち続け、あきらめないことである。もうひとつは日本に住む4万人以上のミャンマー人と接触の機会をつくり、さまざまに交流を深め、相互に学び支え合う姿勢を強めることである。

また、国民として自国の政府に対ミャンマー外交の変革を求めることも大切である。一部の国軍寄りの人物の影響力を排除し、あくまでもミャンマー国民の思いに沿った外交をおしすすめるべきである。そうしてこそ、日本とミャンマーとの友好関係は本当の意味で深められることになろう。国軍やクーデター政権に忖度する外交は卒業すべき時期に来ている。

<推薦文献>

- 根本敬、『物語 ビルマの歴史 : 王朝時代から現代まで』、中公新書、2014年

- 根本敬、『つながるビルマ、つなげるビルマ : 光と影と幻と』、彩流社、2023年

- 中西嘉宏、『ミャンマー現代史』、岩波新書、2022年

- タンミンウ―(著)、中里京子(訳)、『ビルマ危機の本質』、河出書房新社、2021年

シノドス経験は信仰の経験

原 敬子

援助修道会、上智大学神学部教員

わたしにとって「シノドス的教会(Synodal Church)の経験」は、まだはっきり目には見えていないどこかではありますが、今まさに発酵している「信仰の経験」だと言えます。信仰の経験を言葉にすることはとても難しいのですが、2021年の秋から一連のシノドスのプロセスの中で経験したことを辿りながら、それを説明してみたいと思います。

2021年の秋、「世界代表司教会議(シノドス)第16回」が開始されました。かねてから言われていたように、今回のシノドスは、かつてのシノドスとは明らかに異なった性質のもの、「シノドスのシノドスだ」などとも言われ、とても楽しみにしていました。

すでに国際神学委員会からは、2014年の「センスス・フィデイ――教会の生活における信仰の感覚」(Sensus Fidei in the Life of the Church)、2018年の「教会の生活と宣教におけるシノダリティ」(Synodality in the Life and Mission of the Church)も発行されており(表題を検索すれば誰でも見られます)、かなり早い時点でシノドスのプロセス詳細も発表されましたし、シノドス委員会の主要メンバーに初の女性が起用されたり、バチカンの組織が改革されたりもしていましたので、凄い波が来ると感じていました。

わたしは、自分の所属している教区の担当司祭に「楽しみですね! 小教区での分かち合いを促進しながら教区フェーズを深めていきましょう」と働きかけました。しかし、時は新型コロナウイルス感染期。さまざまな理由が挙げられ、結局、何の集まりもせず悶々としながら、2022年の秋となりました。

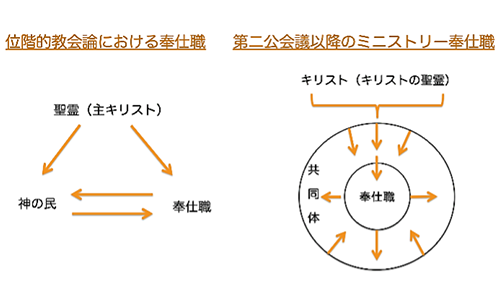

Ministères et Communion Ecclésiale, cerf, 1971. より

2022年11月、大陸ステージのための作業文書「あなたの天幕に場所を広く取りなさい」(以下、大陸文書。日本カトリック中央協議会に日本語訳が掲載されています)という素晴らしい文書が発表されました。わたしは、友人たちとこの文書を読み、世界中の教会における生きたイシュー(論点)が取り上げられているのを目の当たりにし、心動かされ、多くの方々に読んでいただけるよう雑誌に解説文を投稿しました。大陸文書には、現代の教会が対峙している論点がふんだんに書き記され、中には、日本のわたしたちの教会の課題にもそのまま匹敵するのではないかと思うようなものもありました。

2023年1月。わたしは、たった一人っきりで、教会のシノドス的ムーブメントを追っているが、自分一人でこんなことをしていていいのか?と自問自答をするようになりました。もちろん、わたしは神学に従事する研究者で、一人で研究することはわたしの仕事です。しかし、そもそもシノドスを一人で研究するってどういうことなのか?シノドス自体、一人で研究するようなものなのか?もっと仲間を作ろう。普遍教会(Universal Church)が動いている回心の動きをわたし自身が伝えよう。教皇フランシスコはさまざまな組織改革にまで手を入れ、行動している。わたしは一人でインターネットを見て、資料を読んでいるだけでほんとうに良いのか?こんなふうに考え方が変わってきたのです。それまでは、全世界で動いているようなシノダル・ファシリテーションによる教会内での意見聴取がなされていないことに対して、不満や怒りを吐露していました。なぜ、動かないのだろう?司牧に従事している人びとは、シノドスのことをほんとうに理解しているのだろうか?教会がこんなに動き、改革へと一歩進もうとしているのに、日本の教会は大丈夫なのか?こんな文句を呟いていました。しかし、この感情の奥底にあるのは独りよがりで勝手な思い込みです。わたし自身、何の行動も起こさないで文句ばっかり言っていたのです。

わたしは、宣教学の授業において、「第二バチカン公会議の精神はアジョルナメント(今日化、現代化)だ。イエス・キリストに皆で一緒に従い、一緒に生きていくような教会運営へと少しずつ変わろうとしているのだ。縦軸的(vertical)な教会から地平的(horizontal)な教会へと向かう途上にあるのだ」と、日頃から言っていたのに、まさにわたし自身が格式ばった縦型で職務的な教会の伝統に縛られていたことに気づきました。他人の目を気にしていました。教会において一信徒のわたしのようなものが勝手な行動をしてはいけないと思っていました。しかし、この固定観念こそが、シノドス的教会に向かおうとする教会の精神に反することだとわかったのです。

2023年4月から、イエズス会社会司牧センターと協働させていただき、バチカンのシノドス委員会が発表しているさまざまなテキスト文書を用い、シノドス的ミーティングを行うことになりました。そこには、小教区や教区の縛りはありません。興味を持っている人なら誰でも参加できます。聖書を用いたシノドス的教会の学び、シノドス的霊性を通して、きょうだい性をもっと深めること。あらゆるコミュニケーションの方法によって、信徒一人一人が福音の伝達者、仲介者(ファシリテーター)になっていくために学ぼうという企画です。この呼びかけに賛同する方が少しずつ増えてきています。少なくてもいいのです。要はほんものであるということが大切だと思っています。

目には見えませんが、わたしの内面的な回心は大きいのです。この回心が信仰の経験であり、シノドス的教会の経験なのです。普遍教会が長い年月をかけてゆっくりと向かおうとするシノドス的教会への道のり。この教会の意思と、「わたし」という個人の意思が一致し、その意思がほんものであれば、地域教会の組織にも、少しずつ、少しずつ、波及するはずです。この図式がはっきりと自分に理解できた今、わたしという個人の置きどころ(disposition)が、どれほど重要であるかということが問われます。当然、わたし自身の意識の糾明や識別が大切です。わたし自身、周りの人びとと対話し、相手の話をちゃんと聞き、聞いたことを自分自身で内省し、さらに行動に落とし込み、人びととともに神に祈る――基本的なことではありますが、シノドス的教会の経験をこのようにして深めていきたいと感じています。

シノドス・ミーティングがどんなふうに育っていくのか、ほんとうに楽しみです。イエズス会社会司牧センター2023年度連続セミナーで今一度、「シノドス――ともに歩む教会を目指して」と、しぶとくシノドスを取り上げてくださったことにも心から感謝申し上げますし、また、オンライン関連企画として「シノダる?2023」の共催にご協力いただけましたことにも心からの「ありがとう!」を申し上げます。神の民の回心の旅を引き続き、歩んでまいりたいと思います。

歩く速さで命を見つめる —オキナワを歩くJr.—

伊藤 潤

広島学院中学校・高等学校 教員

沖縄の米軍基地

沖縄は昨年、本土復帰50年を迎えましたが、今もなお、国土面積のたった6%しかない沖縄に全国の米軍専用施設の70.3%が集中しています。沖縄には31の米軍専用施設があり、その総面積は約1万8500ヘクタール、沖縄県の総面積の約8%、沖縄本島の約15%を占めています。

この50年間、沖縄県民はいまだに米軍基地に起因する事件や事故に苦しみ続けています。航空機事故だけに限っても、本土復帰から2019年までに811件発生しています。復帰前の1959年には現うるま市にある宮森小学校に米軍戦闘機が墜落し、11人の児童を含む17人の命が奪われました。2004年には海兵隊所属のヘリコプターが沖縄国際大学に墜落しました。2016年には名護市でオスプレイが墜落、2017年12月7日には普天間飛行場近くの緑ヶ丘幼稚園の屋根に大型輸送ヘリの部品が落下、その6日後には普天間第二小学校の運動場にCH-53ヘリから重さ7.7キロの窓枠が落下しました。航空機事故以外にも、殺人、暴行、強盗、交通事故、環境汚染など、米軍の起こす問題には枚挙にいとまがありません。

このような問題を引き起こす米軍基地ですが、「鉄の暴風」と呼ばれ、一般住民を含む約20万人が命を落とした沖縄戦からそれが始まったことは周知の事実だと思います。現在の嘉手納飛行場は旧日本陸軍の中飛行場を接収したものですし、普天間飛行場は住民の住んでいた4つの集落を強制接収して作られたものです。基地内の土地は軍用地と呼ばれ、これらの多くは国が個人所有の土地を強制的に借地したもので、その上で米軍基地として提供しているものです。もちろん、借地料を地主は貰っているわけですが、いまだに接収されている状態には変わりありません。沖縄ではいまだに沖縄戦の残り火がはっきりと燃え続けているのです。

オキナワを歩く

そのような現在の沖縄を高校生が歩き、命について考えるフィールドワーク「オキナワを歩くJr.」があります。第1回目は2016年に行われ、2022年に第6回目が実施されました(2020年はコロナ禍で中止)。広島学院高校の2年生はゼミ活動があり、テーマに沿って探求学習を行います。そのうちの一つが、沖縄戦を通して命を学ぶゼミ「命どぅ宝」ゼミです。「命どぅ宝」とは沖縄の言葉で「命こそ大切だ」という意味です。生徒たちは、沖縄戦の概論を学び、それぞれが関心のあるテーマで発表を行い、そして、冬休みに沖縄を歩きます。

この「オキナワを歩くJr.(以下Jr.)」とは、米軍上陸地点の読谷村の渡具知ビーチからゴール地点であるひめゆり学徒散華の地である糸満市の荒崎海岸までの約80キロを4日間かけて歩くフィールドワークです。その途中、戦跡や慰霊碑、資料館を訪れ、また戦争体験者の方や神父様などのお話をうかがいます。今年度も約30か所の慰霊碑や戦跡、米軍施設などを巡り、元鉄血勤皇師範隊の古堅実吉さんや彫刻家の金城実さんのお話も拝聴しました。また、フィールドワーク中は食事が制限されており、口にできるのは、僅かな栄養補助食品と飲料水のみです。

このJr.の特徴は「歩く」ということです。車に乗って戦跡ツアーをすれば楽にもっとたくさんの場所も訪問できるでしょう。しかし、Jr.では歩きます。命について考えることがこのJr.の最大の目的ですので、せかせかした状況の中では自分自身と対話することができません。ある場所からある場所へ移動する際に、ゆっくりと歩きながら、今見たこと、聞いたことについて考える時間が必要なのです。歩くという人間の速さが大切なのです。タイトルに「歩く速さで命を見つめる」とあるのはそのためです。

命を見つめる

ゴール地点である荒崎海岸では、旅を振り返るために毎年20分ほどの時間を生徒に与えます。多くの人が琉球石灰岩の窪みに身を潜め命を守っていた荒崎海岸。ひめゆり学徒が自決をした荒崎海岸。そんな場所で生徒たちは静かに命を見つめます。中には涙を浮かべ座り込んでいる生徒もいます。Jr.はいわゆる「平和学習」でもなければ戦争の「追体験」でもないと思っています。Jr.に参加し、沖縄戦で失われた命、沖縄戦で助かった命、現在の沖縄にある命を見つめることによって、そこから生徒それぞれが尊いものやより大いなるものを見出し、それを大切にしながら生きていって欲しいと思っています。

以下、このJr.の旅を終えての生徒の感想文や一日の終わりに行う分かち合いでの言葉です。

<感想文より>

僕は古堅実吉さんは、とても寒く、また足腰を悪くされているにもかかわらず、ずっと立ったまま途切れることもなく時折涙を浮かべながらお話をされている姿を見て、この方は本気で僕たちに伝えようとしてくれているんだということを強く感じました。〔中略〕古堅さんは逃げている途中に、まだ生きていた赤ん坊を自分も逃げるのが必死で見捨ててしまったことを今でも後悔していて、忘れることができない、とおっしゃっているのを聞いて、命というのはあの時は仕方なかったで済ませることのできない、本当に重いものなんだというのを実感しました。 (K.Y.)

今回沖縄を歩いて、一番心に残った言葉は「当たり前のことが当たり前ではなくなるのが戦争」という言葉だ。母親は自分の子供を絶対に殺さない、これが今の日本における『当たり前』だ。人を殺すのは悪いことだ、絶対に殺人をしてはいけない、これも『当たり前』。それが戦下では、母親が子供に手をかけることが『当たり前』、敵兵をたくさん殺した人が英雄と言われるのが『当たり前』、なんて酷いのだろうと思った。今僕は、たくさんの飯を食べられ、学校、部活動、恋愛、なに不自由ない生活を送れている。これが『当たり前』だと思っていた。違う。これは当たり前ではない。いつこの生活が失われるかわからない、そう思った。普段は我儘で不満ばかり言っていた僕だが、この生活ができているのはとてもとても幸せで恵まれていて、平和だということを実感し感謝の気持ちが湧いてきた。 (S.D.)

必要なものを詰め込んだ5キロと少しのリュックサックを背負い、僕たちは3日間、読谷村から荒崎海岸までの約90キロ、132,900歩を歩いた。〔中略〕沖縄県民の死者数ははっきりとはしていないが12万人から15万人と言われている。ということは、僕の踏みしめた一歩一歩の数と同じだ。そこに死体があったということだ。僕たちが歩いた地には一人一人の人間がいたのだ。 (H.T.)

長いようで短い道のりでした。沖縄の人、日本兵、アメリカ兵の気持ちになってみたり、沖縄戦はたくさんの立場から見ないといけませんでした。僕は右足を怪我していて松葉杖で参加したので、負傷兵のことについて考えていました。松葉杖ではみんなの歩くスピードについていけないし、疲れるし、腕が痺れるし、戦争中では真っ先に殺されていただろうと思います。軍医が足手まといになる負傷兵を青酸カリで殺すのも無理のないことだろうと思いました。戦争は人を人殺しにしてしまうのです。だから僕たちが戦争の本当の恐ろしさ、命の大切さを学んでいないと、また戦争を繰り返してしまいます。 (M.Y.)

<分かち合いより>

最初は松葉杖のYを気にしながら歩いていたが疲れてくるとみんな無視するようになった。僕もそうだった。『自分の中に冷たい自分がいる』ことに気付いた。

ずっと山の中やサトウキビ畑の中を歩いてきたので、(ゴール地点近くの)海が見えたとき、ほっとしたというか、心が明るくなったけど、当時は絶望の海だったんだと気付いた。追い詰められた結果、もう逃げ場がなく南の端までやって来て…。今回、歩いているけど追体験だなんて言えない。