一杯の愛のお米の支援

「助けてください! コロナで仕事を失って、生活に困っています!」

グエン タン ニャー SJ

イエズス会社会司牧センタースタッフ

支援の背景

コロナ禍が日本でも早い段階から始まりました。おそらく今年の1月から、日本に住んでいる人々がコロナの影響を意識し始めました。そのため、2月頃から買い溜めが激しくなってきました。私は日本で生活しているベトナム人カトリック青年たちと接する機会が多く、SNSやフェイスブックなどを通して、ほぼ毎日連絡しています。コロナの恐れが在日ベトナム人共同体の中でも広がっていて、青年たちはほとんど毎日、どこでお米が買えるか、どこでトイレットペーパーを売っているかという情報を交わしていました。これは災害に対する普通の反応だと考えていたので、あまり口を挟みませんでした。

しかし、そのような情報を見ている間、私の心の中に一つの疑問が湧いてきました。それは、お金を持っていない人々がどうやって生活に必要なものを買えるのかという疑問でした。日本で勉強したり、働いたりするベトナム人の若者たちの人数は、毎年急増しています。彼らは自分の生活だけではなく、国に残されている家族への送金もあり、日本に来るための借金の返済もあって、生活の余裕がないのです。おそらく、毎月、稼いだお金を使い切ってしまう人々が多いのです。そして、コロナ禍によって、多くの店やレストランなどが閉まったので、収入はほとんどゼロになってしまいました。一人暮らしの人が多く、困っている時、親も友達もお金もないため、どれほど悩んでいるかを想像するだけで心が痛くなりました。彼らのために何かやらなければならないと分かっていましたが、具体的なことはあまり思い付かないまま、この思いを抱えていました。

3月の下旬、日本の政府がコロナによる「緊急事態宣言」を出すというニュースが流れてきて、人々、特に日本にいる多くの外国人はパニックになっていました。コロナの影響が目の前にあるからです。そして、あちこちから「助けてください!仕事がないので、食料さえも買えないのです」とか、「とても困っています!コロナが怖いので、物質的にだけでなく精神的にも、毎日不安の中で生きています」という連絡が入ってきました。このような状況になってきたので、今まで抱えてきた思いをどうしても実現しなければならないと分かってきました。今回はただベトナム人の若者たちだけではなく、日本にいる外国人の若者たちのために支援がしたいと決心しました。

しかし、私一人では何もできないと分かっていたので、ベトナム人のカトリック共同体を長年世話している東京教区のヒエン神父に電話したところ、協力してくれるという言葉をもらえました。その時は、ヒエン神父も私も、どのように彼らを支援したら良いか分かっていなかったのです。翌日、私はさいたま教区で働いているシスターマリア・ランのフェイスブックをたまたま見て、シスターたちが野宿者のためにご飯や食料を配っていることを知りました。直ちにシスターマリア・ランに連絡をとって、自分の思いを話してみたら、シスターたちは食料の支援をよくやっているので、協力するよと言ってくれました。その日は聖週間の木曜日でした。こうして一杯の愛のお米の支援が誕生しました。

支援を実施する

ヒエン神父とシスターマリアと私、三人で話し合っても、支援のし方についてなかなか良いアイデアが見つからなかったのですが、とりあえずやってみるという結論からスタートしました。シスターマリアは、一人分の食料は「お米5キロ、揚げ油1リットル、ナンプラー1本、麺類5個、お砂糖1キロなど」という支援内容の案を出しました。そのような基本の食料をまずは30人分用意しました。そして、SNSやフェイスブックなどを通じて支援を知らせ、同時に寄付を呼びかけることも決めました。コロナの感染を避けるため、毎週土曜日、少人数のベトナム人のカトリック青年たちに手伝ってもらうことと、宅急便で発送することも決めました。支援の知らせを出すと、全国から申請が山のように飛んできて、1回目の発送は約91人分でした。やはり困っている人が多いと分かってきました。

支援を始めてから2週間も経たないうちに、日本全国から来た申請は約1,000人でした。この状態ではとても一か所ではやりきれないと分かり、イエズス会社社会司牧センター所長の梶山神父のアドバイスを受けて、細江教会と下関労働教育センターの力を借りることになりました。そして次に、名古屋教区で働いている神言会のヒー神父と大阪教区にいるコンベンツアル聖フランシスコ修道会の和越敏(Kazukoshi Binh)神父も一緒に支援することになりました。

このような動きによって、約3か月間でこの一杯の愛のお米の支援を実現できました。この4か所で毎週1,000人分の食料を用意して発送しました。この支援は6月21日に最後の発送をし、終了しました。

支援の結果

まず、支援できた人数から言えば、約6,000人です。彼らは北海道から沖縄まで、日本中で生活しています。内訳としては、ベトナム人が90%を占め、残りの10%はバングラデシュ人やネパール人などです。もちろん、困っている人はまだまだたくさんいますが、「緊急事態宣言」が解除され、人々が少しずつ普段の生活に戻れると期待して、この支援を終了しました。

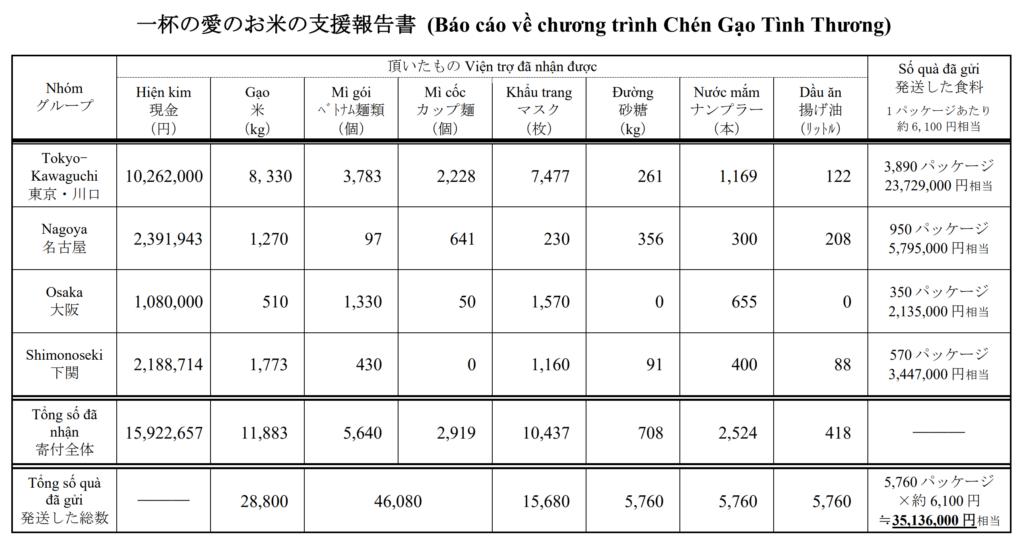

全部で5,760パッケージを発送しました。中には二人分や四人分を詰めて送ったものもありますが、一人分は発送料を含めて約6,100円です。簡単に計算してみると、約3,514万円の支援活動です。お米は28,800キロ、麺類は46,080個、マスク15,680枚、ナンプラーや揚げ油やお砂糖などはそれぞれ5,760キロ/リットル送りました。これらはすべて、お金や食料を寄付してくださった皆さんのおかげです。私たちはただ単に分配する役割をしていただけです。

支援から学べたこと

前述のように、この支援は皆さんのおかげで実現できたものです。違う言い方をすれば、この支援の成功は皆さんのご協力の結果なのです。支援を呼びかけた私たちはこの支援を通して、色々なことを学びました。

まず、困っている時こそお互いに助け合うことができるということです。支援を始める前に、私たちは色々なことを心配していました。もちろん、どうやって困っている人々を助けるかということはよく考えていましたが、人々は皆困っているので、もしかして寄付をしてくれる人がいないのではないかということも心配していました。しかし、支援の最初の時から、たくさんの方々からお金や食品を送って頂きました。

最初、自分たちがどこまでできるのか分からなかったので、まずベトナム人の共同体のためだけに支援しようと、ベトナム人の共同体の中だけで寄付を呼びかけようと決めました。その結果、食料を送ってもらいたがっている人々が相次いで出てきたのと同時に、寄付を送ってくれる人々も多かったのです。この頃頂いた寄付はほとんどベトナム人の共同体からです。寄付してくれた人々の中には、自分自身も困っている人が少なくありませんでした。彼らの寄付の多くは、2,000円や3,000円といった額でしたが、これこそ福音の中に出てきたやもめ(マルコ12・41-44参照)のことではないかと私たちは感動しました。

そして、地元の協力がどれほど大切なのかということも分かりました。支援活動がだんだん広がり、お金や食料がどんどん減っていった時、イエズス会社会司牧センターを通して、寄付を呼びかけました。そして、名古屋教区の松浦司教様やさいたま教区の山野内司教様を始め、麹町聖イグナチオ教会、浅草教会、仁川教会、細江教会や浜寺教会の日本人のカトリックの信者の方々からの寄付をたくさん頂きました。修道会の方はサレジアン・シスターズとサレジオ会の調布支部から寄付と食料をたくさん頂きました。また、長野県のフードバンク、山谷(やま)農場からは、合計一トン以上のお米を送って頂きました。後半はほとんど日本の方々からの寄付で支援を行いました。普段はあまり接点がないけれど、困っている時、国籍・宗教を問わず、困っている人々を助けてくれる日本の皆さんを通して、神の国の普遍性を感じることができました。

最後に、私自身はこの支援を通して、一緒に働くことを学べました。私は今までずっと勉強していたため、現場での体験があまりにも浅かったのです。特に、誰かと一緒に働くことにあまり自信を持っていなかったのです。今回の支援は、一緒に働いてくれた司祭や修道者を始め、多くの信者の方々と、そして信者ではない方々とも一緒に働くチャンスでした。これは本当に私にとって宝となるチャンスでした。今回の支援だけではなく、司祭としてこれからも、他の人々と一緒に活動していけるようなチャンスになりました。

この場を借りて、一緒に働いてくださった皆さんを始め、私たちのことを信じて、心を開いて、支援を申請した方々に感謝を申し上げたいと思います。

ニコラス神父と暮らして

安藤 勇 SJ

イエズス会社会司牧センタースタッフ

イエズス会日本管区では、私がしばらくの間ニコラスさんと同じアパートを共有して暮らしていたことがよく知られているから、彼について記事を書くよう頼まれたのだろうと思います。

1998年のある日、管区長館から電話がかかってきて、ニコラス神父の声が聞こえてきました。私が住んでいるところに場所が空いていれば、一緒に暮らしたいという願いでした。

実は当時、関東地方に居たイエズス会員の中では、私の生き方のスタイルは「標準的」ではなかったと思われていました。確かに、社会使徒職に関わりがあるということもありました。また、ニコラスさんはイエズス会管区長であり、後に彼は総長になりました。とにかく、なんで管区長は足立区の庶民的なアパート暮らしを望んだのでしょうか。きっと、わからなかった人が多かったでしょう。

一緒に暮らすにあたり、最初に双方で、一つの約束をしていました。「お互いの仕事に口を出さない」ということでした。もちろん例外もありました。その一つは、大阪の釜ヶ崎にあった「旅路の里」――当時イエズス会員不在――の行方についてでした。これからどうすればよいのか、良い解決のための計画を立てる必要がありました。私は時々大阪まで出向いて、大阪教区と交渉した結果、教区が「旅路の里」を受け入れる可能性があるとの報告をまとめました。もちろん、最終的にはニコラス管区長と池長大司教の決断によるものでした。しかしその後、新しい管区長が任命されて、計画は突然逆転されました。「旅路の里」はイエズス会のもとに残った訳です。

もう一つのエピソードを思い出します。アパートを借りると、2年ごとに契約が更新になります。当時借りていたアパートは安かった反面、条件が悪くて、時々引っ越していました。ニコラスさんが一緒に暮らし始めて、一年経たないうちに引越ししなければなりませんでした。そして、時間が空いた時には何ヵ所かの不動産屋を訪ね、一ヵ月ぐらい経って、やっと良さそうなところを見つけました。ところが、借りる時に、2人の保証人を立てる必要がありました。ニコラスさんは、管区本部が保証人になるから何も心配要りませんと言いましたが、不動産屋は断って、入居を認めませんでした。結局、地元で小さな店を持っていた私の知り合い2人が保証人になって、アパートを借りることができました。「地元主義」か。

管区長任期が終了すると、ニコラスさんは移民の司牧を選び、東京教区がつくっていた移民センター(CTIC:カトリック東京国際センター)を中心に、新しい仕事を始めました。

そして、ローマのイエズス会本部に居住していたニコラス総長は、2016年1月14日、イエズス会難民サービス(JRS)の主催で行われた特別な祈りの行事のためにジェズ教会に集まっていた多くの難民の体験談と苦しい叫びを聞いて、参加者の前で思いつくままに次のようにコメントしました。

「30年以上日本に住み、4年間東京の移民センターで働いていました。当時、センターを訪れるほとんどの移民たちは滞在許可が切れていたことを知っていますから、今、自分が体験したことを皆さんに話せます。その環境の中で働いていたので、自信をもってはっきりと言えることは、人間の移動、つまり移民たちによって、彼ら/彼女らを受け入れた国はたくさんの利益を獲得しています。困難と無理解にもかかわらずです。

事実上、移民・難民を通じてそれぞれ違った文明の交流が活発になります。私たちが知っている人間社会はそういう風にできています。新しい文化が加わるというだけでなく、その交流によって、実際の社会変化が起こってきました。人間の歴史はこれを教えています。キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、すべての大宗教の全世界への広がりの出来事を調べてみればわかるように、自国を後にした移民が世界の方々へ移動することによって、宗教の広がりの実現が可能になりました。

移民たちが私たちにこの人間社会を『与えて』くれたことに感謝すべきだと感じます。彼ら/彼女らがいなければ、私たちは限界や偏見の中に、自分たちだけの文化に閉じこもってしまいます。国家が小さな狭い視野に囲まれてしまう危険がいつもあります。ところが移民・難民の存在により、私たちの心は広くなれるし、各国の人々も活発に新しい可能性に挑戦することができるようになります。」

「ニコラス神父の祈り」

主イエスよ、 私たちのどんな弱さを見て、 それでも、あなたのミッションに協働するよう呼ばれたのですか? あなたが、招いてくださったことに感謝を捧げます。 世の終わりまでともにいてくださる約束をどうか忘れないでください。 しばしば、私たちは、あなたがともにいてくださることを忘れ、 無駄に力を費やしたと落ち込むことがあります。 どうか、私たちの人生となすべきことにあって、 今日も、明日も、そして、来たる未来も、あなたの存在を感じさせてください。 あなたに仕えるために差し出した私たちの人生をあなたの愛で満たしてください。 「自分たちのこと」だけにとらわれ、「自分のもの」に執着してしまう、 共感と喜びに欠けた利己主義を私たちから取り去ってください。 私たちの知性とこころを照らし、私たちの思い描いたように、 ことが進まないときでも笑顔でいられますように。 1日の終わりに、毎日の締めくくりに、あなたとの絆を思い起こさせ、 日常の中に大いなる喜びと希望を見いだすことができるようお助けください。 私たちは、弱く、罪深いものですが、あなたの友なのです。 アーメン

アドルフォ・ニコラス神父 SJ

イエズス会総長(2008~2016)

2020年5月20日帰天

「居場所」である教会

~だれ一人取り残さない(SDGs)教会~になれるか

重荷を負うものは、我に来たれ

荘保 共子

認定NPO法人こどもの里 理事長

はじめに

私が、初めて大阪市西成区にある通称「釜ヶ崎」を訪れたのは1970年、今から50年前になる。兵庫県宝塚カトリック教会の青年会活動で、愛徳姉妹会が運営されていた釜ヶ崎の子どもたちに勉強を教えるという「土曜学校」に参加したのがきっかけだった。

聖ビンセンシオの愛徳姉妹会は、1933年(昭和8年)、聖心会小林修道院の初代院長マザーマイヤーの派遣依頼を受け、釜ヶ崎に隣保館「聖心セッツルメント」事業を始めるため、パリの本部より日本に派遣された。その事業内容は、診療所・病人訪問・児童保育・後に託児所(聖心隣保学園)・欠食児童給食・衣類供与分配にまで至る。「土曜学校」は、1934年10月に始まった「子供会」の活動である。1945年、空襲を受けすべてを焼失した。会は事務所を東住吉区に移転するも、釜ヶ崎の活動は継続されていた。戦後生まれの私は、上記のような歴史をつゆも知らず、12年間の小林聖心女子学院生活を経て聖心女子大を卒業、翌年「土曜学校」に導かれていた。

「子どもが生きる力」を守る「居場所」

そこで出会った釜ヶ崎に生きる子どもたちはといえば、実に子どもらしい。その澄んだ目の輝きに圧倒された。子どもたちには凄い「力」があった。感じる力・個性の力・人とつながろうとする力・降りかかってきた問題を解決しようとする力・外からの抑圧を跳ね返してしまう力(レジリアンシー)・傷つけられた自分を慰め癒す力・親を慕い思う力等。これらが「子どもが持つ力」、「生きる力」。ここには「家庭」はないけれど「家族」がしっかりある。

この釜の子たち中心に「子ども夜回り」なるものを1986年度から毎冬実施している。「火の用心」の夜回りではない。道端で、ビルの軒下で野宿する人たちを訪問する夜回りだ。道端で冷たくなっている人と出逢った。多いときで年間500人もの行路死者が釜ヶ崎にいた。「一人も死なないで一緒に暖かい春を迎えたい」を合言葉に、野宿せざるを得ない人の命を守るのが目的だ(釜ヶ崎キリスト教協友会主催)。

行政代執行と称して野宿者を排除する大人。「勉強しなかったらあーなるよ」と言う学校の先生。「目を合わせたらダメよ」と言う親。「怠け者、世の中の役立たず、死んでまえ」と野宿者を襲撃する同世代の子。野宿者に対する偏見と差別に、子どもらの力で抗する。夜回りなんかしなくてもいい社会にしたいと、毛布・おにぎり・ポットの準備から学習会、夜回りと、毎回8時間を超す活動をやってこなす。その力たるや「凄い!」の一言だ。子どもの権利の一つ「参加する権利」を行使している。「こんばんは。体大丈夫ですか?」と駆け寄り声をかける子どもたちの自然な無垢な「人とつながろうとする力」は、野宿者からの最高の誉め言葉「ありがとう」をいっぱい浴びて、傷ついた心にふつふつと他者へのいたわり・心配の心が息吹き、それが自分自身への愛しさと自信を息吹かせる。一方、野宿者といえば、寂しく怯えながらいる路上の寝床に子どもらの訪問を受け、「これで明日もまた頑張れるわ」と生きる気力を取り戻す。夜回りでの子どもと野宿者との出会いは、お互いがエンパワメントされあう関係を生み出した。

生きる力を持った子どもの「居場所」のあり方は、出会った子どもの生きること自体へのニーズに、子どもの安心と最善の利益を考え応えていくことから生まれたもの。釜ヶ崎の子どもたち自身が創り出したもの。

こどもの里には、0歳~18歳の児童だけでなく、こどもの里を卒業した大人たちもやって来る。そこには、赤ちゃんの世話をする小、中、高生がいる。オムツを替える子、泣きじゃくる赤ちゃんを抱っこしてあやす子、笑わせている子、ごはんを食べさせている子がいる。障がいのある子の顔を拭いている子がいる。「こどもの里」で子育てを経験している。みんなのために包丁を持ち、野菜を切って料理する幼児、小、中、高生がいる。みんなで一諸にご飯を食べる。けんかしながら、汗かきながら、他の学校の友だちと遊ぶ子どもたち、幼児が遊ぶ側で、気を遣いながらボール遊びをする子がいる。小学生の勉強をみている中、高生。手話で話し合っている子がいる。社会を学ぶ学習会に真剣に取り組む子どもたちもいる。おにぎりを握り、野宿する人たちを訪問し「体大丈夫ですか?」と声をかける子どもたち、「ありがとうね」との言葉に自信を息吹かしている子どもたちがいる。貧困の中、学校や家庭や社会がしんどくなって、傷ついた心を休めている子がいる。寂しくって泣きに来る子。誰かに聴いてもらいたくて、誰かに喋りたくて来る子がいる。

みんな、親から行けと言われて来ているのではない。子どもたち自身が自分から選んで来ている。多様性が子どもたちの心身の育ちを豊かなものにし、自己肯定感を育んでいるからだ。「こどもの里」はそんな子どもたちが過ごすことのできる「子どもの居場所・空間・溜まり場」。

子どもたちは生まれてくる環境、家庭を選べない。しんどさを背負わされて生きる子に責任はない。離婚や貧困はどの地域でも珍しくない。学校ではなじめない子、外国人の子、新しい“父”と合わない子、精神疾患やギャンブル依存症を抱え子どもの世話ができない親の元で生きる子、薬物依存や性暴力など自分の親から逃げてくる子、借金や暴力から逃げてくる子、いろいろな境遇の子どもたちに「居場所」を作る必要性は明白だ。

「居場所」の保障は、子どもの未来の保障につながる。「こどもの里」は、小学生だけでなく就学前の乳幼児から中高生、また18歳を超えた青年たちまで、障がいの有無や学力や年齢を一切問わず、多様な子どもや大人に出会い、豊かな人間性や社会性を育むことのできる「遊び場」である。幼い子ども、交流を持つのが難しい子ども、はみ出しがちな子どもたちもが折々濃淡のある接触を継続しながら、それらの経験が総体として抱えられ続けるという、やわらかい構造がそこにある。それは人のどの様なあり方もあらかたOKだという、自他への信頼を生み出す作用を果たす構造でもある。言葉を換えれば、自分の存在を認め受け入れてくれる場で、「ありのままの自分でいい」と自己を受け入れられる場である。

そして、子ども自らが自分の意思で足を運べる、地域に開かれた「居場所」は、地域に開かれていることにより、子どもたちの親も子育てのしんどさの羽休めに来る。「ご飯お願い」「今晩手をあげてしまいそう。子どもを看て」と、SOSを出す親。親子関係の「修復の場」・「相談の場」にもなる。地域に潜在する虐待及び貧困・困難のリスクの高い要保護・要支援児童及び要保護・要支援家庭を支える「居場所」になる。おやつや食事をともにしたり、宿題をしたり、日々の出来事や悩みを話せる「生活の場」であり、家庭にも学校にも行き場のない生きる困難を抱えた要保護・要支援児童にとっては「最後の砦(セーフティネット)」になる。

子どもの居場所「こどもの里」は小さな一つの建物だが、その中で、貧困と虐待の第1次予防となる遊び場・行き場・休息の場。第2次予防となる生活及び子育て相談の場とその対策としての緊急一時宿泊の場。第3次予防となる子どもの長期保護生活の場、社会的養護の場のファミリーホームを兼ね備える「貧困対策と虐待防止と子育ち・子育て支援」の拠点でもある。つまり、子ども版の地域包摂支援センターなのである。

留守家庭児童対策事業「学童保育」や児童いきいき放課後事業は、あくまで大人側からの施策である。子ども中心に考えられている事業ではない。提供者中心の公益サービスの視点からの支援策でなく、「子どもが主人公」とする利用者中心の視点を持つ、地域を基盤とした民間の力と協働して、「子どもの最善の利益」を問いながら、子どものライフステージに則した開放性と即座性のある切れ目のない包摂的支援のできる「こどもの里」の取り組みをモデルとした「子どもの居場所」を全中学校区に一箇所設置することを提案する。児童相談所を増設するのではなく、日本中に子どもの「いのち」をど真ん中に置き、子どもの声を聴いて、「子どもの最善の利益」を考える居場所が拡がればと願う。

ヤングケアラー(Young Carer)と小児期逆境体験(Adverse Childhood Experiences)とトラウマ

貧困のど真ん中で社会からは差別されながら、それでもたくましく生きるこの素晴らしき子どもたちから「子どもが生きる力」を教わり、私自身が、生かされてきた。1977年に「子どもの居場所」を開設してから43年。たくさんの子どもたちが大人になった。3世代目の子どもの利用者もいるほど、ずっとその子の人生の傍らにいることのできる子もいる。毎年正月に「故郷だ」と家族連れで、元気な顔を見せに会いに来てくれる子もいる。

中学校・高校を出た後、しばらくぶりに会いに来てくれる子もいる。その中に心の病をもって戻ってくる子がいる。私には見えなかった、気づくことができなかった大変な体験をしながら子ども期を過ごしていたこと、その傷を抱えながら今も生き苦しんで生きていることを語ってくれた。父親からの暴力に苦しんでいた子は、自分の子に手をあげてしまう自分にまたもがいていた。実は父親から、実は親の知り合いから性被害を受けていたと、自分の体の汚さにもがいていた。「薬を飲んだ」と電話をかけてくれ、何度も救急車を呼んだ子がいた。

子どものころほとんど毎日こどもの里に来て、一緒に思い切り遊び、笑いあった3人の子を自死で亡くしてしまった。8人兄弟の長男は、20歳の誕生日に感電死した。父子家庭に育ち、10代で親を亡くし一人生きていた20年近く会っていない子は、30代半ばで溺死体で発見された。ポケットの中にこどもの里の電話番号を書いたメモがあったと警察からの連絡があった。アルコール依存症の父の元で育った子は、30代後半で崖から飛び込み自死した。

親からの虐待に、親を殺めてしまった子がいる。兄弟を身障者にしてしまった子がいる。覚せい剤依存、アルコール依存症を抱えている子がいる。性行為を繰り返す子もいる。

どの子も、どの子も、その子が悪いのではないのに。

ドキュメンタリー映画『さとにきたらええやん』が2016年6月に公開上映された後、私は、新しい「語」を知った。それは今まで出会ってきた生きることのしんどさを抱えながらも懸命に生きようとする子どもへの理解を整理し、鮮明に深めてくれる語だった。「ヤングケアラー」と「トラウマインフォームドケア」。

「子どもが生きる上で欠かせない安心や安全が守られていない環境は、逆境(adversity)と呼ばれ、トラウマとなりうる虐待やネグレクト、性被害、機能不全家族などが含まれる。…こうした逆境体験がその後の人生にもたらす影響を明らかにしたのが、小児期逆境体験(Adverse Childhood Experiences)に関する研究である。この調査は、米国疾病予防センター(CDC)が1995年から1997年にかけて実施したもので、ACEs(エース)と呼ばれる18歳までの様々な逆境体験を幾種類も経験するほど、神経発達不全や社会的・情緒的・認知的障害のリスクが高まり、生涯に亘って心身の健康や社会適応に悪影響を及ぼすことが示された。ACEs体験は稀なものでなく、一般に過半数の人が一種類は経験しているほど、広く社会で起きている出来事である。ただし、さまざまな種類のACEsを重ねると、気分障害、不安障害、物質乱用、衝動制御障害といった精神疾患や、虚血性心疾患、慢性閉塞性肺疾患、性感染症といった身体疾患の有病率が高まり、社会適応上の問題や早期の死亡につながる。例えば、ACEs項目が4つ以上該当する人は、ACEs体験のない人に比べて自殺リスクが12倍に跳ね上がる。」

『トラウマインフォームドケア』 P.77~78より

被害当事者の話に耳を傾け、依存症、トラウマ、解離性同一性障害(DID)等について理解を深めよう。

NPO法人レジリエンスの中島幸子さんは、8年も前からこどもの里の当事者である保護者と子どもたちに寄り添い続け、スタッフを養成し続ける。「トラウマが及ぼす身体と脳への影響について」

- トラウマ≠出来事自体

- トラウマとは、経験した出来事に対する身体と脳の反応のことを意味する。

- 過去のトラウマに伴うつらさ:「過去の出来事=つらさ」ではなく、{神経システム・心的状態・脅威に対する反応}が破壊された状態が続いていることでつらさを感じ続けること。

- 「自分がウツなのは、過去の経験のせいではなく、過去の経験に対する身体と脳の反応なのだ」と理解することが大切。

様々な傷つき体験を抱えながら生きていくということについて、自己否定する必要など全くなく、気持ちを受け止めてくれる人が必ず存在すること。幸子さんのメッセージは「一人じゃないよ。いっしょに考えよう。」

「トラウマの特徴を理解しながら関わるアプローチをトラウマインフォームドケア(Trauma-Informed Care: TIC)という。あらゆる人がトラウマについて基本的な知識を持ち、相手や自分にみられるトラウマの影響を認識すること。トラウマによって生じている反応を“問題行動”や“困った人”といった否定的な見方で捉えるのでなく、心のケガの影響として理解すること。心のケガを手当てするために対応すること。叱責や非難によってさらに傷つきを深めてしまうような『再トラウマ』を防ぐこと。このように、TICとは、行動の背景にある“見えていないこと”をトラウマの『メガネ』で“見える化”するものであり、支援における基本的な態度や考え方である。誰もがトラウマの理解に基づいて対応できるようになることが目指される。」

『トラウマインフォームドケア』 P.4~5より

米国でトラウマインフォームドケアの取り組みを進めている米国保健福祉省薬物乱用・精神衛生サービス局(SAMHSA、2014)は、トラウマインフォームドケアを「4つのR」で説明している。

- Realize: まず、トラウマについての知識を持つ。

- Recognize: どのような影響を受けているか認識する。

- Respond: 適切な対応をする。それによって、

- Resist re-traumatization: 再トラウマを予防する。

トラウマインフォームドケアは専門家がやるものではなく、本人を含む周囲のあらゆる人が、トラウマのメガネを使って言動を理解することである。

Covid-19とトラウマ

以前から予約していた股関節の手術が3月30日。たまたま、私の入院とCovid-19感染拡大の時期が重なった。入院して5日の間に毎日の患者数は激減、入院患者も面会謝絶など、重々しい体制になった。病院という安全である場に寝泊まりしているのに、ゆらゆらと心と身体に沸き起こった感情があった。それは、「安全な場であっても安心を感じられず、安全であることに安心できない」という感覚。そしてそれは、「安全でないことが分かっているのに、その結果を知っているので、見えているので安心する」という感覚につながった。“安心≠安全”のジレンマ。逆境で育ち、その結果トラウマを抱えさせられて生きている人たちに見られる行動の意味―何が起きているのか―の感情を感じた瞬間だった。支援の場から、例えばこどもの里は安全な場と分かっているはずなのに、拒否したり家出したり、わざわざ加害の元に戻り再被害を受けてきたりする行動の意味に触れたように感じた。トラウマの影響、トラウマの結果として、本人のせいではないのに、このような感覚の中で生き延びねばならない、生き続けねばならない生きづらさに触れた感覚だった。当事者に少し近づけたように思えた。

中島幸子さんの「なぜ、Covid-19は当事者にとってつらいのか」の話に納得した。

- 予測できない状態: 先が見えない、想定できない状況

- 動きが取れない状況: 「出ていけない」→「逃げられない」と重なる。自分の体が自分のものと感じられなくなりやすい

- つながりがない状態: 「誰も気づいてくれない」、「声を上げられない」、「対応してもらえない」、「もう二度と会えないかも」などと重なる

- 麻痺状態: 無力感を感じるときの自然な反応だが、主体性を失っている状態となる。解離する当事者は、解離状態になりやすい

- 時間・時系列が分からなくなる状態: 毎日が同じなので、何日なのかが分からなくなる。今の状態が永遠に続くような気がする。終わりがないように感じる

- 安全感がない状態: 脅威を感じている状態→恐怖感・不安感

- 目的意識がない状態: 自分のことがわからなくなる、何かをすることの意味がわからなくなる、何のために生きているのかがわからなくなる

無力感におそわれる。だから、できることから少しずつやってみる。達成感を感じられることを探そう。

そんな中で、こどもの里の子どもたちが考えやりだしたこと、①カズノコの卵が何個あるか、②折り鶴最小に挑戦、③西警/四角公園一周のタイム更新に挑戦、④自転車ツアー新路開拓など、それはCovid-19の中での「無力感」に抗する「達成感」を感じること。子どもってホントに凄い。

終わりの見えない自粛要請が続く中、社会全体が大きなストレスに晒され、トラウマティックな反応に覆われはじめている。その結果として、社会全体が「こうあるべき」という狭い見方に陥ってしまっている。そして、その見方は排除を生む。ストレスがかかっている時、どうしても人は極端な発想に、「これくらいじゃだめだ」、「もっとちゃんとしなきゃ」と、完璧主義になってしまう。それではストレスがさらに高まる。またストレスがかかると、「私はこんなに頑張ってるのに」といったように、他者と自分の比較も起こりやすくなる。そうした比較は「(私と比べて)あの人は頑張っていない」という攻撃に転じてしまうことがある。例えば、「みんな一丸となって頑張ろう」と言われるとき、その「みんな」からは、「頑張り」を怠った人として感染者が排除されてしまっていたりする。頑張りの競争は「排除」を生む。

Covid-19関連の報道を中心に、子どもたちは連日のように「今日は何人が感染」、「死者は何人」というショッキングな情報に触れている。そもそも生活の変化が生じること自体が、子どもにとっては大きなストレスになる。感染者へのバッシングや、外出自粛をきっかけとした児童虐待やDVの増加が報道されている。ケアが必要な子どもは少なくないはず。大変な時でも、大人が協力して頑張っている姿を見れば、子どもは安心する。逆に言うと、目の前で両親がけんかばかりしていたら、子どもはウイルスよりもずっと怖いと感じるだろう。

また、まるで感染した人が加害者であるかのような錯覚に陥ってしまっている。しかし本来、「加害/被害」というフレームで考える必要は全くない。これは、ただの感染症だ。誰もが感染するリスクがあり、そして誰もが治療を受ける権利がある。決して、誰も悪くない。(野坂氏の談話より)

「祈り」の前に「インフォームド」

この社会では、ほとんどの人がトラウマを受けている。しかし、トラウマを受けても、誰かが信じてくれて助けてもらえたなら、人はそこから回復することができる。問題は、トラウマを受けたことではなく、そのあと誰にもケアされなかったということである。

こどもの里には、精神福祉士や心理士の専門家がいるわけではない。ただ、「生きていていいよ」と思い、「その子が生きる力」を信じてそばに居て、一緒に生活しているだけだ。スタッフの一人一人が、子どもと真剣に向き合いながら、自分の生きざまと向き合っている。そしてその子によって新しい自分に変えられながら、またその子どものそばに居る。それが今思えば、「ケア」だったのだろうと思う。「居場所」の中身だ。

その人が抱える困りごとは、トラウマ症状廃止の強さや反省によって改善するものではない。ましてや、「祈り」によって改善するものでもない。相手が何か問題に見える行動を起こした際に、「この行動の背景には、トラウマやストレスがあるかもしれない」という可能性を考えながらケアを行うアプローチがまず、必要だと思う。まずもって、司牧者が、そしてキリストを信じますと宣言する信徒が、「神様に祈りましょう」の前に人としてなすべきこと=「この人に何が起きているのか」と、トラウマやストレスの及ぼす影境を正しく理解すること、つまり、「インフォームド(知る・前提にする)」ではないかと思う。

そのことを家庭における関わりの中で、教会における信徒の関わりの中でこそ意識したい。「トラウマのメガネ」をかけて、困りごとを抱える人に対応しよう。そうすれば、重荷を負う人も教会の門を叩けるようになる。

Covid-19の渦中で、トラウマ反応と無関係な人はいない、誰もが傷ついているという認識を持ち、教会の中だけでなく、社会全体としてケアに取り組んでいく必要が、今、ある。

あなたたちはこれらの小さな者一人をも、軽んじないように気を付けなさい。…ある人が百頭の羊を飼っていて、その内の一頭が迷い出たとすれば、その人は九十九頭の羊を山に残して、迷った一頭の羊を探しに行かないであろうか。そして、もしそれを見つけたなら―あなたたちによく言っておく―その人は迷わなかった九十九頭の羊よりも、その一頭を喜ぶであろう。このようにこれらの小さな者が一人でも滅びることは、天におられるあなたたちの父のみ旨ではない。

マタイによる福音書18:10~14

おわりに ~クラウドファンディングご協力のお願い~

4年前同じ釜ヶ崎で始めた女性のための「ステップハウスとも」も皆さんの応援で運営し続けています。様々な事情から心身共に傷ついている女性や社会経験が少ない人たちにとって、短期間で自立するのは容易なことではありません。住環境が整い、安心できる誰かとつながることで気持ちが安定し、一歩を踏む出す力になります。「大阪の未来を支える世代に居住支援を」のクラウドファンディングを応援してください。

小教区での周縁化された人たちへの支援について考える

~聖イグナチオ教会のシェルター・あしたのいえ設置にかかわる経験から~

吉羽 弘明 SJ

聖イグナチオ教会 あしたのいえプロジェクト

シェルター設置の背景と経緯

聖イグナチオ教会のシェルタープロジェクトの運営が2020年5月に正式にスタートした。シェルター(場所は非公表。現在は外部の登録団体からの入居に限定。教会事務室・司祭経由の受付はない)には「あしたのいえ」という名が与えられ、主に生活困窮者が入居する。「あした」に向かって「充電」し、自分のしたい「あした」を見出し歩むため、とのおもいを込めた。

聖イグナチオ教会での生活困窮者支援グループには、野宿者へのアウトリーチや福祉の同行などを行っている「四ツ谷おにぎり仲間」、そして月曜の午前中行っている炊き出し「カレーの会」がある。また2009年からは「聖イグナチオ生活相談室」が福祉の生活相談、訪問・生活支援、交流、情報提供などの活動を行ってきた。

生活相談室については私の海外渡航のために活動を維持できなくなり2016年に閉室したが、約1年後に帰国したところ、かかわりのあった元相談者がホームレス状態になっていた。幸いにして居所を確保することができたが、この方は不安定な施設と路上との行き来をしており、アパート移行まで一時的に入居可能な安定した居所の重要性を改めて認識した。

また、以前教会のカレーの会にボランティアにいらしていた故大森淑子さんが生活困窮者支援を目的に寄託された「マリアテレジア基金」のさらなる有効利用の機運が高まり、そこでクローズアップされてきたのがシェルタープロジェクトだった。

主任司祭の承諾のもと2019年初めより、以前他のシェルター運営にかかわってきた方、地域保健福祉に従事される方などとともにプランを練ってきた。国内外の視察などを経て、2019年度には「基金」を管理する基金運営委員会、信徒代表と司祭団の評議機関である宣教司牧評議会に活動を承認され、物件やスタッフの確保を経てシェルター運営が始まった。

「あしたのいえ」は、原因を問わず生活に困窮している人を対象に宿所の提供を行う。「このプロジェクトを通して、ひとりひとりにある賜物が差別・排除によってないがしろにされることなく、ひとりひとりが生かされる社会を作り出すことを目指す」という理念に基づき、次の4つの運営方針を採っている : 入居者の ①「安全を守る」、②「尊厳を守る」、③「意思表明の自由を守る」、④「将来に関する希望の実現を守る」。

企画からアクションへ① 活動の特質性、カトリック教会の役割

先に示したように、どのようなシェルターを目指すのかを模索するプロセスで行ったことの一つが、国内外の視察であった。小教区と福祉との連携、シェルターの形態のほか、シェルター運営の理念について知るため、日本の民間団体によるシェルター数か所を訪れ、また外国の状況も理解しようとして2つの都市とそこにある団体を訪問した。訪問先は多数ですべてを述べることもできないため、本稿ではいくつかの団体について取り上げた上で、ここから見出せる特徴と、それらがどのようにシェルタープロジェクトに影響したのかを述べる。

まずは、カトリック教会や各種団体が積極的に社会活動に参与するカナダのトロント市での視察についてである。トロントでの訪問から私自身が理解したことは、教会が社会にある不正義に活動によって関与しようとし、また問題への即応性と活動の柔軟性を重視する点である。

トロントでの経験(1) カトリック・小教会の役割認識と連携体制

トロント市内には、東京の聖イグナチオ教会のようにイエズス会に委託されている小教区がある。Our Lady of Lourdes Church(ルルドの聖母教会)がそれで、職員にはアウトリーチコーディネーター(種々の福祉的活動を統括するスタッフ)もいる。

お話によれば、トロント市内には多数のカトリック教会があるが、その8割ほどはフードバンク、スープキッチン<炊き出し>、移住者へのサービスなど、何らかのソーシャルサービス(社会福祉的な活動)を実施しているという。ボランティアが重要な役割を担っているが、その確保には全く困っておらず、それどころか希望者が多すぎて十分に仕事がないと語る。

この教会は大きな公営住宅群のすぐ横にあり、そのため教会には経済的にゆとりのない世帯も少なくない。その公営住宅の一室でフードバンクを運営し、毎週水曜と木曜(当時)に食料を提供している。特筆すべきはネットワーキングで、この教会の周辺にはキリスト教の諸教会や他の宗教の施設、ソーシャルサービスの団体によるフードバンクがあるが、情報を共有している。このフードバンクでは週1回しか食料を受け取れないが、他日は同じネットワークの教会等で食料を受け取ることができる。すべてのゲストは登録されているが、その人の家族の情報や公的扶助の利用状況などもデータベースに収録されている。

冬期のトロントは非常に寒いため、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教などの諸宗教が共同してそれぞれの教会、シナゴーグ、モスクなどでホームレス状態の人たちなどに食事や寝る場所を提供するOut of the Coldが実施され、この費用の一部は政府によって支出されている。訪問したHoly Rosary Church(聖なるロザリオ教会)では、ホールで食事の提供を行い、また食事を待つ人たちが壁際で眠り、中央には絵を描く道具が置かれ、実際筆を手に取っている人がいた。文化的な環境を保障することも重要であると認識した。

トロントでの経験(2) 先取性、即応性と柔軟性

トロントでは政府の資金によって多くのソーシャルサービスセクターが活動を行っている。そのセクターにはカトリック教会・修道会が元となった団体も多数含まれる。

現地で活躍されている日本人ソーシャルワーカーの二木泉さんによれば、カナダでは精神科病院が廃止されて地域移行が始まった1970年代にホームレス状態の人が増加し、ソーシャルサービスの団体もそれに伴い増えたという。それらの団体の特徴を総括的に述べるとするなら、日本に比べて社会問題を先取しようとし、柔軟に対応している点である。

課題への取り組みのフットワークは軽く、それは支援の方法にもあらわれる。二木さんは、カナダでのハームリダクションについて紹介してくださった。ハームリダクションとは、例えば薬物依存の人の薬物使用を一義的に禁止したり取り締まったりするのではなく、安心して薬物を利用できる環境を提供することでより高いリスク―注射器の使いまわしなど―を避けようとするものである。保健所では新しい注射器を提供し、薬物使用による急変に対応できるよう24時間サービスを提供している。より効果がある手法であるとわかれば、すぐにそれを利用する。

他の先取性、柔軟性の例として、ホームレス状態の若者を支援するCovenant House(カトリック系)の活動があげられる。団体は街頭に出ていって、該当する人に声をかけている。このシェルターに入所する若者のほとんどが、Sex Trafficking(性的搾取)、すなわち性虐待や性産業に関与する形で人身売買(日本政府は「人身取引」と表現)の対象となっていたと説明を受けた。街で、どのように声をかける人が危険であるのかを書いたチラシを渡し、またシェルターを利用できるように情報を提供する。人身売買は先進国でも問題になっている。性的搾取、強制労働、児童労働、臓器売買などが典型例であるとされるが、こうした課題の最前線で問題に取り組む。

ここでは、パストラルミニストリー担当の職員が入居者の霊的同伴を行っている。入所している若者たちの多くがメンタルにダメージを受けている。生きている意味、どうして自分がこんなひどい仕打ちを受けるのか、といった苦しさを感じている人も多いという。このトラウマに対応しない限り、「就労を」といくら言っても困難がある。このため、祈りの場、霊的傾聴、トラウマヨガ、さらにはムエタイや柔術なども行っていて、祈りのための場所、体育館などもある。こうしたサービスのバラエティは、人員と財政の厚さに依っている。

企画からアクションへ② 気づいていなかった自分の価値観との出会い

もう一つ、シェルターのあり方を決める上で大きな影響を与えたものが、2019年7月の韓国視察であった。以前から10代女性の困難にかかわっている団体と小さな連携をしてきたが、この団体から韓国にある団体との交流に誘われて参加することにした。

若者を対象とした交流先のシェルターでは、入居者がその役割などをすべて決めている。もともとは路上の子どもたちを教会に泊めたところからスタートしているこの団体は、既存の規制が多いシェルターとは異なるものを目指している。規則はなく、先に示したように、シェルター内の役割は面倒でも入居者自らが決めている。「誰でも過ごしたい家で住んでいく権利」「あれこれやってみたい家」「足が伸ばせる家」が自分たちの住みたい家であるということの自認がこの家のあり方を決定づけている。1で示した私たちの「理念」は、これに影響されている。

当地では若者を対象としたバスカフェ(繁華街にバスを出し、テントを設営して食料、物品などを提供し、また必要に応じて相談を受けるもの)で若者とコミュニケーションを取り、またバスカフェに誘うために繁華街を歩いて若い人たちに声をかけ、彼らが搾取されることを避けようとしている。バスカフェはソウル市から南下した市の駅前で行われているのだが、その裏手には性風俗産業の拠点があって、透明なガラス戸の向こうにはきわどい服装をして椅子に座る女性たちが、「見世物」にさせられている。そこを在留米兵たちなどがうろついている。その街を巡回し、バスカフェで交流した後、午後11時ごろからシェアリングが行われた。多くの人たちがその光景にショックを受けているとのコメントを述べていたが、東京から出席した、私に声をかけてくださった団体の代表がこう述べた。「日本でも同じ光景があるのに、どうしてここに来てことさらそのことを述べるのか。どうして日本でそれを言わないのか」。

帰りの車の中、その代表の隣に座って話をし、日本で電車に乗っている時に男性から人格を毀損する行為をされる体験を聞かせてもらった。その他の参加者も、私と同世代の中年男性から罵倒される体験をし、それで傷ついていると話してくれた。別の同行者からはポルノ被害などの性的搾取のむごたらしい状況を聞き、あまりのひどさに動悸を感じた。

その時私は、自分はこれまでマイノリティの側にいる人間だと勝手に思っていたのだが、決してそうではなく、この社会の「中心」にいて、確実に抑圧をしている存在なのだと気づかされた。自分がそのようなことをしているか否かにかかわらず、「中年男性」であるということ自体がすでに人を抑圧するものであって、その気づきは正直ショックだった。個人的にはこうした構造を理解した上で、シェルターを運営したいと考えた。

問題の俯瞰から課題を展望する

読者は聖イグナチオ教会のシェルターがどのようなもので、利用申込方法について知りたかったのかもしれない。だが、残念なことに私にとってそれらは大きな関心事ではない。むしろ、シェルターという「普通でない場」を設定し、そこで生活しなければならない人がいることの方を問題にしないとならないのではないか。誰も、わざわざシェルターに住みたい人などいない。そういう観点から、シェルターなど存在しない方がよい。

私個人としては、こういう場にやむを得ず来る人のことを考えると、せめてシェルターに滞在する時には息をつけるようにしたいと考える。その人の希望、尊厳を踏みにじる規則や制限が多いシェルターではなく、むしろひと時のやすらぎになるものを目指したいという目標を改めて持つようになった。その際に、社会によって周縁化させられている人がいるという視点を忘れず、それを運営に生かしたいと考えた。

施設の整備は、生活者としてはあまりスタンダードを生きていない私の感覚を信頼せず、スタッフたち(女性)にほとんどを任せた。カーテンを買う際、ニトリで黄色いカーテンを手に取って「これ、いいね」と述べるスタッフの2人に何かを言おうとして、止めた。自分(たち)の「当たり前」「常識」が人を支配し、お仕着せにしていることを示す典型的なエピソードであると感じられ、そこから離れるべきだと考えたからだ。スタッフの一人はこう述べる。

あしたのいえの活動を始めるにあたって、利用者が安心して住むことのできる「住環境」作りがとても重要であると思った。例えば、利用者がよりよく過ごせるように、家具家電を揃える際に価格を基準に選ぶのではなく、「利用者が使いやすいのは、どの製品だろうか」といくつもの店舗やサイトを見て検討を重ね購入した。部屋の雰囲気に合う系統色の家電、カーテンやタオルなどは気持ちがネガティブにならないように明るい色の選択などの配色、また、部屋に帰ってきた際にくつろぎやすいように家具家電の配置にもこだわった。

運用が始まった現在、私たちの社会はCOVID-19を端緒とした生活問題に悩まされている。当然のことながら、このアクションが始まった2019年初頭に今のような社会状況、すなわち感染症の拡大によって生活に困難が生じる人が増加して、生活困窮が広がっていくことは予想することができなかった。

しかしよく考えてみると、この時と今とでは課題は大きく異なるのか。2013年に亡くなった大学時代の恩師は在学中、よく「歴史の連続性と非連続性」ということばを語っていた。物事の表層がドラスティックに変わっても、以前の構造は残される。COVID-19は確かに新しいトピックだが、そこから生じる社会問題、例えば現在生活困窮にある人たちの置かれてきた土台は、実は1年半前も今もほとんど同じで、これらはとりたてて大きく変化させられた今日的な課題であるわけでもない。なんとか生活してきた、薄氷の上の人たちが多かったことを図らずも知ることになった。

今を生きる私たちが、社会にあるさまざまな課題にどういうまなざしを与えてきただろうか。みんなが「普通に」取っている行動だから、みんなが「普通に」とらえている価値観だからとして、無批判にこれらを取り入れてこなかったか。何を重視して行動してきたか。シェルター提供をきっかけにそうしたことを振り返り、場の提供だけでなく、他者への貢献を通して社会を変革していくのだという視点を持ちたいと考えている。