日本における社会的企業

吉羽 弘明 SJ(ブラザー)

イエズス会社会司牧センタースタッフ

はじめに

日本では「社会的企業」という言葉はあまり馴染みがなく、その存在も目立たないかもしれない。しかし、以前から多様な形で実施されており、また最近では病児保育を行うNPO法人フローレンスと駒崎弘樹の名が、社会的企業との関係で知られるようになっている。

日本の社会的企業はどのように運営されているのだろうか。まずその定義を知り、その上で日本の社会的企業の一つの活動をレポートし、その注目すべき点と可能性について紹介したい。

1 「社会的企業」とは何か

最初に、「社会的企業」とはどのような組織のことを指すのか、その定義をはっきりさせておきたい。社会的企業の定義には大きく分けると二つのタイプがあるとされる。

一つ目は米国型である。米国ではNPOに対する政府支出の削減を受け、持続性のある事業を行うため自己資金調達の手段として社会的企業が脚光を浴びたとされる。米国型にも、資金調達に焦点をあてるものと、社会起業家が社会問題に対して独創的な解決策を提示する意義に焦点をあてるものの、二つのタイプがある。

ソーシャルビジネス推進研究会報告書(2011)では、ソーシャルビジネスとは「様々な社会的課題(高齢化問題、環境問題、子育て・教育問題など)を市場としてとらえ、その解決を目的とする事業」であり、「社会性」「事業性」「革新性」の3つの要件を満たすものであるとする。その組織形態は株式会社によるものを含み、企業のCSR(企業の社会的責任。企業が行う環境問題への取り組みや社会貢献などを指す)などもソーシャルビジネスととらえる。ここでのソーシャルビジネスとは社会的企業の定義の一部だと考えられる。

二つ目は欧州型で、「相互扶助や民主的参加を含む連帯関係が組み入れられた経済活動」(藤井2013)である連帯経済を基盤としている。欧州で連帯経済が重視されるようになったのは、経済成長の低下に伴って長期失業者が増加し、社会的排除の深刻さ、保育や高齢者介護などの社会サービスの不足が背景となり、若者の就労支援など市民による地域密着の小規模事業体が多数生まれたことがきっかけとなっている。市場競争の中に埋もれていくのではなく、連帯と事業への民主的参加を重視し、また地域での公共的利益をも目指していると、藤井は説明する。

このような社会的企業は「EMESアプローチ」、あるいは「社会的経済学派」(米澤2013)と呼ばれていて、①労働市場における多様な不利を抱えた人々を、生産活動を通して「労働や社会に再統合する」ことを目指した事業領域(労働統合型社会的企業、WISEと呼ばれる)、②従来の福祉国家が、多様なニーズに対応できなくなったことを受けて生まれてきた高齢者福祉、障がい者福祉、保育など、地域コミュニティに密着した対人社会サービス領域、の2つの分野が主であるといわれる。

2 日本の社会的企業はどのように運営されているのか

―「コミュニティベーカリー 風のすみか」の活動から

(1)法人の沿革

ここでは社会的企業の定義の中でも、労働統合型社会的企業の定義にある「不利な状況にある人の社会的な立場を回復させることを目指す社会的企業」に注目し、その運営について報告したい。取り上げるのはNPO法人文化学習協同ネットワークの「コミュニティベーカリー 風のすみか」(東京都三鷹市)である。

この法人が活動を始めたのは1970年代である。当時、学習指導要領改訂によって子どもが学習についていけなくなるという社会問題が浮き彫りになり、学習塾が乱立して受験戦争の激しさが語られたが、同法人は塾産業とは異なった父母運営の学習塾を目指した。後に、不登校の子どもたちの居場所づくりも行い、ここを経た青年の労働の場としてコミュニティベーカリー「風のすみか」を開設している。他に、厚生労働省の委託を受けて運営される「地域若者サポートステーション」(通称・サポステ)や生活保護世帯の子ども支援なども行っている。

(2)「コミュニティベーカリー 風のすみか」とは

今年で10周年を迎える「風のすみか」は、安全な材料を使い、地域の方々の声をパンの製造・販売に生かしているベーカリーである。すべてのパンは天然酵母を使っていて、また材料の一部はこの法人が運営する農場で採れたものを使用している。ベーカリー開設時には、地域住民や企業による支援があった(この種の事業所に対する行政の補助金のスキームはない)。特筆すべきことは、地域住民から資金を借り受けて初期費用の一部を調達した点である。「子どもの発達」と「地域」は不可分だが、それまで発達支援を行う中で地域との関係が築けていたからこそ、このようなことが可能になったのだろう。

ベーカリーの目的の一つは、様々な事情で社会生活から遠ざかっていた人たちに向けた研修事業を行うことにある。パンの製造、店舗や保育所・役所・企業などでの販売に加え、店舗運営の改善・新規事業についてのアイデアを出し実行すること、また研修生同士や支援員とのかかわりを通して、労働や自分自身についての考えを深める機会が得られる。製造、店舗運営、研修生への支援を行う常勤スタッフは4人、非常勤スタッフは7名である。そのうち、元研修生は常勤2名、非常勤3名である。

(3)研修プログラムについて

現在主に20代後半と30代前半の若者7人が、週3日か4日の6か月の集中訓練プログラム(サポステが行う事業の一つ。サポステは、就労を目指す15歳から39歳までの若者を対象にして、職場体験やグループワークなどを行う。全国に160か所)による研修を受けている。研修生であるため給与はないが、研修費は無料である。研修生の多くが不登校や長いひきこもりの時期を経た若者である。社会とのつながりが切れており、また自尊感情を著しく傷つけられる体験もしていて、いきなり就労に至るには多くの障害がある。他者との関係に鋭敏であるために傷つきやすく、人間関係を築くことに困難を感じている彼らに必要なことは「鍛えて」労働市場に送ることではなく、人の中にいる自分に自信を持っていくことだと、研修担当の廣瀬さんは語る。

6か月間の研修の後、研修生は様々な職場に就職していく。研修後ベーカリーのスタッフになった人もいるが、主に食品の製造・販売、事務、清掃、若者支援機関、IT関係会社、花屋などに就職している。現在、87%の元研修生は就労を継続しており、雇用形態は正規雇用の人もいれば、パートタイムでの労働に従事している人もいる。

(4)研修生の回復にかかわる

ひきこもり経験者についてはよく、「~でないといけない」という自分への拘束が強いといわれている。また敏感さゆえに、対立を避けるために思ったことを胸にしまいこんでしまい、ストレスを抱えてしまうことが多いとされる。「風のすみか」では思いを語る場を作り、自分は完璧な存在でなくてもいいのだということを感じられる機会を設けている。

中高で仲間とともに過ごすことが少なかった研修生には、他の研修生とともに企画し、時には失敗しながらも共に働く体験をする意義は大きいという。この関係は研修後も続き、それぞれの職場で傷つくような出来事があったときに、同窓生や先輩、「風のすみか」のスタッフと語ることでその苦しみを癒し、また困難に向かうきっかけにもなっているようだ。

また、自分も製造過程に加わったパンを販売することで、自分の作ったものにどんな特色があるのかを考えて他者に説明し、また直接消費者から製品を評価されることを通して自分の仕事の意義を認識することができ、研修生の自信につながっている。

3 「風のすみか」の活動から、社会的企業が社会問題に果たす役割を考える

社会的企業には、社会で周縁化されている人を包摂し、また社会正義を意識した事業展開を通して社会問題の解決を目指す機能を持っている点に、大きな役割と意義があるのではないかと感じられた。

「風のすみか」の研修生の多くは、述べてきたように社会生活の困難さから社会生活を離脱したり、あるいは自身の価値に不安定さを感じたりした経験を持つ、いわば社会構造から排除されている存在だともいえる。労働を通して他者との関係を回復し、また自分自身のしていることの価値と再び出会い、労働観、人間観などをとらえなおす過程に同伴している意義は大きい。

こうした社会的企業を評価する時には、評価基準の多様性が必要となる。サポステでの集中訓練プログラムを単純に就職率で評価するのなら、社会変革を意図した事業においてこれが行われる意義は失われる。また、社会福祉事業がこれまでそのジレンマに陥ってきたように、効率性を追求していけば最も困難な状態の人は排除されることになる。収益を過大視することなく、社会に貢献できるための資金調達や運営が保障されるための枠組みが必要となる。連帯、民主性、地域との協働と公共的利益を基調としたこうした事業は、現代のビジネスの主流がともすると排除性を伴っているだけに、その意義は大きい。

経済のグローバル化と構造的罪

柳川 朋毅

イエズス会社会司牧センタースタッフ

経済のグローバル化がもたらすもの

近年やたらと耳にするようになった「グローバル化(Globalization)」という言葉は、私たちの耳には何かよいもののように聞こえます。上智大学には2014年の4月から総合グローバル学部が新設されましたが、その名前に惹かれて入学してくる学生の多くも、やはりグローバル化をよいものだと思っているようです。

もちろん、グローバル化に肯定的な側面が多く存在することは事実でしょう。けれども、果たしてグローバル化は諸手を挙げて喜ぶことができるものなのでしょうか。つまりそれによって人類はますます豊かに発展し、すべての人が幸せになれるものなのでしょうか。本稿ではその問いについて、特に経済のグローバル化の観点から考えてみたいと思います。

この記事は、当センター主催の連続セミナー「第二バチカン公会議 前~その後」の第9回目として、下川雅嗣神父(上智大学総合グローバル学部教授)が2014年10月15日に行った「構造的罪と現在の国際政治経済構造―経済のグローバル化で何がもたらされているのか?―」の内容をもとに執筆しています。

世界の貧困の現実

最初に、驚くべきデータをお見せしましょう(本項のデータは、世界銀行のPovcalNetより引用しています。一部データのない地域もあります)。

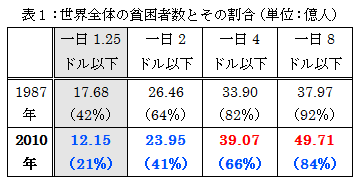

現在、人類の約4割は一日2ドル以下の所得で生活しています。さらにその半分、つまり全体の約2割は一日1.25ドル以下の所得で生活しています。今、人類の5人に1人はまさに「極度の貧困」状態にあるのです。

けれどもこの割合は、実は経済のグローバル化によってかなり「改善された」数値だと、一部の人は主張します。実際に、1987年のデータを見てみると、一日1.25ドル以下で生活している人間の割合は全体の約42%でした。それが2010年には約21%となっていますから、確かに極度の貧困状態にある人の割合は「半減した」といえるでしょう。国連の掲げたミレニアム開発目標の中には「極度の貧困者の割合を半減させる」という項目がありましたが、この目標は数値の上ではあたかも達成されたかのようです。

ところが、この数値にはあるトリックが隠されています。割合の上では確かに数値が半減したかのように見えますが、実数でいうと、1987年には約18億人だった極度の貧困者が、2010年には約12億人になっただけです。世界の人口そのものが爆発的に増大しているので、割合としては劇的に減っているように見えても、実数としては全世界で10億人以上もの人々が、依然として極度の貧困と飢餓に苦しんでいるのです。

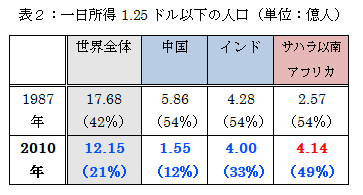

さらに、このデータにはある国の特殊な事情が関係しています。その国とは、中国です。中国内の極貧者は、1987年には約5.9億人でしたが、2010年には約1.6億人に減っています。社会主義国である中国は2000年になるまで、グローバル化の流れに対して徹底的にNOと主張していました。けれども皮肉なことに、グローバル化に反対していた中国が近年、何よりもグローバル化の恩恵を受けて貧困者の数を著しく減らしたのです。同様のことは、インドにもあてはまります。

先ほどの表から中国のデータを除いて考えてみると、世界の極貧者の数は1987年の約12億人から、2010年には約11億人になっただけで、ほとんど減ってはいないのです。その他の地域でも、若干の改善はみられるものの、実数としてはそこまで大きく減ってはいません。

むしろ注目すべきは、サハラ以南のアフリカです。サハラ以南、つまりアフリカの中でも特に貧しさに苦しむ地域では逆に、1987年には約2.6億人だった極貧者が、2010年には約4.1億人にまで増えているのです。グローバル化によって世界中の貧困が減少したのではなく、中国やインドというごく一部の国の貧困が減っているだけで、地域によっては貧困者の数が増えているところもあるのです。

さらに、一つ目の表に戻ってみましょう。今まで、一日に1.25ドル以下の所得の人々を見てきましたが、それを1日8ドル以下(今すぐ餓死をするレベルではないにせよやはり貧困に苦しむレベル)に広げて見てみると、1987年には約38億人だった貧困者が2010年には約50億人へと増えているのです。餓死に瀕する人々は実数においても多少減ったものの、貧困層は減るどころか、むしろ10億人以上増えているのです。

拡大し続ける格差

経済のグローバル化は先ほど見たように、決して世界の貧困問題を解決できたとは思えません。それどころか、これから見るように、世界の所得格差(不平等)をますます拡大させるものなのかもしれません。

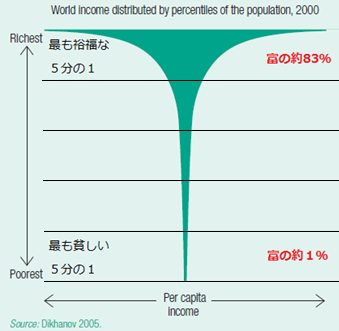

再び、驚くべきデータから始めましょう。世界の人口のうち、最も裕福な上位5分の1が、地球上のすべての富の約83%を所有しており、反対に、最も貧しい5分の1は、わずか約1%の富を所有しているにすぎません。グラフの特徴的な形から「富のワイン(シャンパン)グラス」という名称で呼ばれます。

また、1960年のデータでは、下位20%の貧困層の平均所得と、上位20%の富裕層の平均所得とを比べると、その比率は1対30でした。ところが2007年のデータでは、それが1対83まで広がっているのです。つまり富裕層と貧困層の間の経済格差は、まるで倍々ゲームのように、ますます膨らんでいるのです。

ジニ係数という所得分配の不平等さをはかる指標があります。ジニ係数は、最低値が0、最高値が1となっており、0というのはすなわちすべての人がまったく等しい富を得ている状態で、1というのは一人の人がすべての富を独占している状態です。グローバルなジニ係数は約0.8となりますが、これは強い社会不安が存在し、いつ暴力的な事件が起きてもおかしくない状態を意味します。

教皇フランシスコは2013年に出した使徒的勧告『福音の喜び』の中で、こうした格差が暴力的な反応を引き起こすのであり、社会や経済のシステムから排除や格差という不正が取り除かれない限り、暴力を根絶することはできないと指摘します(59番)。経済のグローバル化がこんにちの世界にもたらしたのは人類の幸せな発展ではなく、むしろ暴力を生むような不正な排除や格差の増大だったのです。

構造的罪とその克服

また、『福音の喜び』の中で教皇フランシスコは「排他性と格差のある経済を拒否せよ」(53番)とはっきりと言います。排他性とは、「路上生活に追い込まれた老人が凍死してもニュースにはならず、株式市場で2ポイントの下落があれば大きく報道されること」であり、格差とは「飢えている人々がいるにもかかわらず食料が捨てられている状況」のことだと説明されます。教皇のこの主張には、「構造的罪」という考えが大きく反映されています。

「構造的罪」という概念が生まれたのは、1970年代に主に中南米で起こった、解放の神学の流れの中でした。教会の社会教説の中で初めて言及されたのは、1987年に教皇ヨハネ・パウロ二世の出した回勅『真の開発とは』の中でしょう。構造的罪とは、私たち人間が暮らしている社会の中の政治制度、経済制度の奥にある、罪の構造のことです。

構造的罪は、原罪と言い換えることもできるでしょう。私たち人間が誰しも持っている罪へのしがらみ、エゴイスティックになるがゆえの罪への傾きのことです。罪を避けて生きようと思っていても、私たちは普通に生活しているうちで、知らずしらずに避けがたい罪を犯す可能性があります。たとえばスーパーで普段通りの買い物をしたとき、その商品がひょっとしたら不正な労働搾取によって生産されたものであるかもしれないのです。

1987年の『真の開発とは』の中では、国家間の経済格差、つまり南北問題という言葉で表されるようなことが構造的罪として想定されていました。先進国が途上国を経済的に搾取していることが問題とされたのです。国際政治も、先進国に牛耳られていました。

2013年の『福音の喜び』の中でも、そうした問題は意識されてはいますが、むしろさらに問題なのは、市場メカニズムに対して絶対の信頼を置きすぎることなのだといわれます。それはまるで市場至上主義ともいわんばかりの、政府の働きをなるべく小さくして、市場原理にものごとを任せるという考え方です。

18世紀の経済学者アダム・スミスは「見えざる手」という表現を用いて、市場経済の基本原理を説明しました。それは「個々人が市場において自分の望むとおりに行動しても(あるいは行動した方が)、社会的に望ましい状態が達成される」という理論です。

その基本原理は現代の市場経済では、新自由主義的なグローバル化と形を変え受け継がれています。けれどもそこで問題とされるのは、「社会的に望ましい状態」というのは単に「効率的」であるというだけで、それ以外のこと、つまり貧困や飢えや排除や格差に苦しむ人々の存在は無視されていることなのです。

かつて弱者とは社会の中で抑圧され、搾取される人間でした。けれども経済のグローバル化によって効率性が過度に追求されていった結果、もはや弱者は搾取の対象ですらなく、無視され、排除される存在へと変化していったのです。このことこそが、経済のグローバル化が抱える一番の問題であり、まさに人類がいかんともしがたく捉えられている「構造的罪」なのではないでしょうか。

望むらくは、この通信の読者の皆さんは、貧困の問題に対してある程度関心を持っている方々でしょう。その面で確かに、教皇フランシスコの言う「無関心のグローバル化」ではないかもしれません。中には実際に貧困者に対して経済的な支援や教育の援助などを熱心に行っている人もいるかもしれません。

ところが、私たちのそうした努力とは裏腹に、現代社会では貧困や排除という問題がやむことなく生み出されています。社会が持っている不正義な構造を正しく理解し、それを変えるための取り組みを行おうと考える人はまだまだ少ないのです。

構造的罪を克服するということはなにも、社会主義的に革命を必要とするということではありません。それはなによりも、「構造的罪は個人の罪に根ざしている」のだという理解から出発する必要があります(『真の開発とは』36番参照)。

構造的罪を克服するためには、個人の回心と、それを促す文化のレベルの回心こそが求められます。そしてその文化とはまさに「連帯」の文化なのです(同38~40番参照)。連帯こそが、個人のレベルではどうすることもできない構造的罪に立ち向かうための、最大の武器となりうるのです(『福音の喜び』189番参照)。

カトリック 世界のニュース(180)

村山 兵衛(イエズス会神学生)

教皇フランシスコ、宗教間対話を呼びかけ、中東・アフリカからの青年難民と会う

12/1(Vatican Radio):教皇フランシスコは3日間のトルコ訪問の中で、コスタンティノポリスのエキュメニカル総主教バルトロメオス1世とともに、キリスト者一致へ向けての決意を表明しイスラムとの建設的な対話を呼びかける共同声明に署名した。訪問の最後に教皇は、シリアやイラクなどの中東およびアフリカ諸国からの難民を含む約50人の青年グループと面会した。青年たちはイスタンブール市内の地元サレジオ会共同体から世話を受けている。あいさつの言葉の中で教皇は、彼らと苦しみを共にすることを約束し、大勢の難民がそこで生活を余儀なくされ、「耐えがたい」と呼ぶひどい状況に嘆きを表わした。

インドネシア:スマラン大司教、「信仰の違いを越えて共通善に奉仕せよ」

11/28(Agenzia Fides):インドネシアのジョコ・ウィドド大統領がキリスト者(プロテスタント)のアホク氏をジャカルタ知事に任命するという決定を受けて、スマラン教区プジャスマルタ大司教は、「組織を担う政治的職務につく者は、自分の個人的信仰や民族性を越えて、人々に奉仕し、共通善を促進するよう呼ばれており、市民は指導者を、その宗教ではなく手腕とノウハウとプロ意識によって選ぶ必要がある」と述べた。アホク氏(48)は、同職を担う初の中国系インドネシア人で、2017年までジャカルタ知事を務める予定。イスラム過激派グループの中には、アホク氏を批判し「イスラムの敵」と呼ぶものもあるが、多くのイスラム指導者たちは彼の「正直、規律、透明性」を評価してこの人事を支持している。プジャスマルタ大司教はカトリック者がアホク氏のために祈るよう呼びかけている。

「レイシズムを終わらせるためのコミットメントに再び火を」――アメリカの司教語る

11/25(CNS): 10代だったアフリカ系アメリカ人、マイケル・ブラウンさんを射殺した白人警察官を起訴しないという大陪審の決定を受けた11月24日、ミズーリ州ファーガソンでの混沌と暴力の場面は、米国で起きているいっそう深刻な問題を明らかにした。「黒人と白人の間に存在する人種的分裂は、このような悲劇が起こるときにしか適切に扱われない」と米国黒人カトリック会議会長でもあるフロリダ・ペンサコーラのジョン・H・リカード引退司教は述べる。ジョン司教はまたこの問題が「暴力の行使と警察の反応について双方の問題を提起する」と語り、この国には「アフリカ系アメリカ人たちに対して一貫した過剰な力の行使のパターン」があるように見えると付言する。

コンゴ民主共和国:女性と子どもへの暴力と虐待

11/20(イエズス会難民サービス):国連総会が子どもの権利条約を採択して25年たった今も、武力や武装集団による子どもたちへの広範な虐待が懸念され続けている。コンゴでの武力紛争から子どもたちを守るために重要な進展があったとはいえ、少年徴兵を食い止め、元少年兵へのサポートを改善し、犯罪者の処罰が始められるまでには、長い道のりがまだ残っている。

11/25(Agenzia Fides):コンゴ民主共和国の司教団は、女性に対する暴力撤廃のための世界デー(11月25日)のメッセージの中で次のように述べる。「我が国は…まず女性たちへの支援、そして困難にある彼女たちへの同伴を通して、彼女たちの権利が認められるだけでなく、現実に満たされる社会の確立を目指す必要があります」。シスター・テレシナ・カフィ(ザベリオ会)は既に2010年に次のように述べている。「女性たちはコンゴ共和国東部で20年も引きずっている戦争の標的にされています。… 私たちが問題にしているのは、激しい衝動に駆られて若い女性を乱暴する個々の兵士ではなく、人々を心理的に破壊するために組織的に用いられる性暴力なのです」。

教誨師としての経験

ハビエル ガラルダ SJ

麹町教会助任司祭

長年、教誨師(きょうかいし)としてよりも、ただの友達として、府中刑務所と小菅の拘置所で悩んでいる男性の囚人たちと、仲良く付き合っています。

彼らの中でイエスを見るよりも、行きたいイエスを連れて、イエスに連れられて喜んで行くのです。

府中刑務所では、主にスペイン語系の約60人の活発な人に会います。月1回か2回、45分にわたって、20人程度のために、自由参加のミサをたてます。彼らの状況に合うような説教はちょっと難しいです。また、月1回、15分ずつの個人教誨の時、10人と話し合います。

小菅の拘置所では、月1回、死刑の執行を待っている日本人と会います。個別的に、30分ずつ。今は4人が来ます。

府中の外国人の主な悩みは、孤独です。家族から、お金のかかる手紙は遅くて少ないので、遠い国にいる両親の健康、小さい子供たちの成長、妻の忠実性などの心配は、極めて強いのです。外国にいる彼らにとって、この孤独は、非常に厳しい寒さや暑さよりも、なお一層辛い苦しみになります。

個人面接のとき彼らがたいてい出す話題は、家族、釈放の時期、将来の仕事、悪い仲間と環境から離れるということです。神、信仰、聖書、祈り、回心についても話します。告解もします。ご聖体を拝領する人が多いです。

普段、人とほとんど話せないので、教誨師たちと話し合って、心を開いて、笑ってから、少し元気になります。「来てくださって本当に有難う。ずっと来てください」と本気で言ってくれる人はとても多いのです。

一方、拘置所で死刑の執行を待っている人にとって、話せる相手は私だけです。月1回、30分間。この方々は、当然、家族や釈放、将来についての話題を出しません。その反面、神、宗教、聖書、社会問題、歴史(「私たちに将来はないから」)に関しては、非常に興味があります。聖書と信仰の本を深く読んで、疑問やコメントを述べるとき、こちらが大いに考えさせられます。彼らとの個人教誨が、私にとってこそ充実したひとときになります。

ところが、府中でも、小菅でも、友達に仲良く会っていると言っても、対等な付き合いではありません。終わりに、私は帰るが、彼らは残ります。だから、一緒に来てくださったイエスに、「彼らと一緒に残ってください」と願って、私は、人が待ってくれている自由な世界に戻ります。複雑な気持ちで。